转知乎作者:星澜海

https://www.toutiao.com/i6769050679387357699/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&wxshare_count=1×tamp=1576216999&app=news_article&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_android&req_id=2019121314031901001404115026359B8D&group_id=6769050679387357699

曹天予:丘-杨分歧及其语境– 对撞机的价值与利益集团的忽悠

注:此文与我们的观点有相同之处。特予转发。

作者简介: 曹天予

现任波士顿大学哲学系教授。剑桥大学科学史和科学哲学博士。曾是剑桥三一学院(Trinity College) 的Research Fellow,牛津万灵学院(All Souls College) 的Visiting Fellow, 普林斯顿高等研究院(Institute for Advanced Study) 的史学所(School of Historical Study) 和自然科学所(School of Natural Science) 的Joint Mem

摘要:最近,数学家丘成桐和物理学家杨振宁,就中国是否应该建造高能对撞机,发表了针锋相对的意见,引起公众的兴趣。他们的分歧,牵涉到一系列与科技决策有关的重大问题,值得严肃讨论。本文将参照美国上世纪90年代初围绕超导超级对撞机(SSC)的辩论,以及作为其背景的美国高能物理及其政策环境的历史演变,就丘-杨间的核心分歧发表几点看法,以求教于两位学者和关心此事的公众。

九十年代初,我与高能物理史家Sam Schweber 一起,对当时粒子物理正在经历的变化产生了兴趣。一开始,我主要从粒子物理的理论发展来探讨其概念基础的深刻变化。而Sam则有意进一步讨论这一内生变化与外部环境变动之间的互动关系。后者主要指美国科技政策的演变,包括国际国内环境和政策主导思想的变化。

经过两年多的调查研究,包括对三十余位粒子物理领军学者的访谈,我们的看法基本成熟,即粒子物理正在经历深刻的转型。[2]1992年夏天,我们向物理学家Victor Weisskopf 提议,由他出面,在American Academy of Arts and Sciences 召开一次20余人的小型专题讨论会,就此看法展开讨论。

讨论会筹备之初,正值SSC上马下马辩论渐臻白热化。到正式开会那天(1993年11月6日),SSC败局甫定,但以Steven Weinberg为代表的支持方, 与以Leo Kadanoff 和Ken Wilson 为代表的反对方,仍然就各自立场的基本理念进行了激烈的辩论。

这一辩论的主要内容和各方立场,实际上是美国高能物理学界60年代大辩论的翻版。差别只在于30年后形势已转为对支持方大为不利。当前引起中国公众关注的丘-杨二位美籍华裔学者的分歧,可以视为同类辩论的微缩版。因此,美国60年代和90年代辩论中提出的种种说法,也许对当前国内围绕丘-杨分歧展开的讨论有点参考价值。[3]

从60年代到90年代,美国学界、公众和政府,对是否支持建造极其昂贵的高能(加速器)对撞机,有四条普遍认同的标准:科学价值、应用价值、社会价值和(资源-人才)代价。分歧主要集中在如何判断高能对撞机可能为社会提供的价值。

粒子物理兴起之初,即从二战结束到50年代末,主要任务是理解核力。由于以下几个原因,耗费巨资的高能加速器,得到政府无保留的支持。

首先,粒子物理作为核物理的延伸,有原子弹在二战中作用的背景,又在苏美对峙的冷战语境中,被认为对国家安全(应用价值)和国际威望(社会价值)至关重要。

其次,大批在战时与军方合作密切的物理学家,战后进入了政府高层咨询-决策机构,成为高能物理在政府中强有力的代理人。

最后,科技政策的主导思想,是以战时负责军事研发的Vannevar Bush为代表的对还原论的崇拜:即认为,基础科学的发展,会自动地带来技术、工业、经济的繁荣和社会福利;而粒子物理则是一切基础科学的基础,应该得到政府无条件的支持。

粒子物理的独尊地位,到60年代初就受到严重的挑战。1963年,橡树岭国家实验室主任Alvin Weinberg发表文章指出,基础科学必须对邻近学科有用或有相关性才值得支持;但高能物理对邻近学科(核物理)的贡献极为有限,远远不如分子生物学对其邻近学科(如医学)的贡献;而其对技术和福利的贡献则几乎为零。

杨振宁亲历60年代的大辩论,当然知道那时的学者、公众和政府都已明白,粒子物理不但不可能自动地带来技术、产业和经济的进步,就连原子物理、核物理所具有的在原子能、核弹方面的那些应用价值,也一点都没有。这就是为什么美国政府,从1967年起就开始削减对粒子物理的支持。

当时的一些学者,如Hans Bethe,Julian Schwinger 和Victor Weisskopf等,为粒子物理辩护时所诉诸的,主要是”物理前沿”、”对自然的基本理解”、”发现自然规律”、”提供统一的世界图像”等还原论理据。

由于历史原因,这些理据,对于长期受还原论思想浸润的粒子物理学家、政府官员和一般公众,具有不容低估的说服力。直到今天,丘成桐为对撞机游说时所依赖的,主要也还是这些还原论的理据。

但是,这些理据,由于Philip Anderson1972年在《科学》杂志上发表的一篇文章,[4]在物理学界的影响力迅速衰退。

Anderson的基本思想是:每一领域内的基础研究,是理解该领域现象的必要条件,必须支持。但不同领域间的还原,由于尺度不同和复杂性的牵扯,不可能导致(复杂领域从简单领域出发的)重构。

因此,粒子物理尽管在还原论的意义上是最基础的领域,对其它领域的研究却不可能提供什么帮助,因而不应该享有任何特权。

当时的这些辩论,并没有影响粒子物理自身的发展。其最大成就,就是从60年代到80年代逐步确立起来的标准模型。吊诡的是,这一粒子物理史上最伟大的成就,却把粒子物理带入了最深刻的危机。

首先,成功推高了期望。如果使用还原论的方法,通过引入恰当的对称性,可以得到弱电统一理论;那么进一步引入更大的对称群,理应导致更为成功的统一理论的发现。但实际上,统一弱电理论和(处理超强相互作用的)色动力学的种种努力,统归失败,更不必提统一所有自然规律的理论了(Theory of Everything)。

于是,粒子物理学家面临的形势是:在标准模型范围内,一切都对,因此已经没有什么开创性的工作可以做了; 而一旦超出标准模型,则什么都错,即除了数学玄思以外,也无从做起。期望的落空导致对(还原论)方法的怀疑。后者更因粒子物理的内部发展而强化。

我这里指的主要是对称破缺、重整化群、脱耦定理和有效场论。脱耦定理和有效场论的兴起,有力地支持了Anderson的涌现论立场:即就自然规律而言,物理世界是个由大体上相互独立的层次构成的等级结构。

如果在粒子物理领域内,高能过程对低能区的影响可以忽略不计(脱耦),那它们对其它物理领域就不可能有任何影响。仅此一条,就使上文提到的为对撞机做公关的还原论说辞失去了依托。

标准模型的主要创立者之一,Sheldon Glashow, 在我组织的《量子场论的概念基础》讨论会(1996年3月)上指出:”粒子物理已经不再研究(在自然界)发现的物质,而是研究用可观代价制造出来的物质。tau轻子或W 介子永远不可能有实际用处。K介子发现已有半个世纪了,从来没有得到任何实际应用。(这类研究)不是对可带来繁荣的经济活动的有效投入,而是象喝苏格兰威士忌或听歌剧那样的纯粹支出:享受起来很舒服,但它提取而不是增加经济资源。”[5]其次,成功还带来了幻觉,以为公众和政府还会象”黄金时代”(战后到60年代)一样,毫无保留地支持对无穷无尽物质奥秘的一切奢华探索。

而实际上,由于冷战的结束和苏联的消失,粒子物理的进一步发展对美国残留的唯一价值,即国际威望(社会价值),已经毫无意义。为此所需付出的(人才和资源上的)代价,在新的国际形势下,即西欧和东亚的经济崛起及它们在国际市场上与美国的残酷竞争,对美国说来已经成为不可承受的负担。

因此,美国的科技决策界,经过30年的犹豫(其中高能物理学界作为既得利益集团的压力不容低估),到了90年代初,特别是克林顿政府上台以后,终于痛下决心,放弃了基于还原论的对基础研究迷信的旧(Bush)模式,启动了以刺激经济、产业和生产力为主要目标的新模式。新模式的第一个牺牲品就是SSC。[6]

不过,只要注意一下美国政府对”人类基因库”、”信息高速公路”、”大脑研究创议”等项目的支持,就可以知道,新模式并没有放弃对基础研究的支持,只是支持的必要前提是,研究必须为上述主要的经济-社会目标服务。

粒子物理的麻烦是,它毫无可能满足这一必要前提。

内外交困的粒子物理,到了90年代中,其危机深重已是不争的事实。小打小闹的诺贝尔奖得主不算,就标准模型的几位主要创立者而言,贡献最大的非Murry Gell-Mann 莫属。他从80年代起就离开了粒子物理,转而推动复杂性研究。

我问过他原因。他说没什么可做了,剩下的让博士后去做吧。当然,他是大手笔、大眼界:粒子物理已经成熟,没有什么开创性的工作可做了。能做的,既没有实用价值,也不能在理论上真正推进人们对物理世界的认识,那还值得做吗?

Glashow 的相似立场前面已经提到。当然,他觉悟得比较晚,到中间玻色子发现了才死心。至于Steven Weinberg,他当然绝不放弃他那还原论的终极理论的梦想。 但他也明白,物理上真正有意义有用的的还是有效场论。

到1995年他出版The Quantum Theory of Fields一书时, 已把我和Schweber合作的专批还原论、提倡有效场论的长文[7]列入参考文献。在1996年3月的会上,他自己也大谈有效场论。[8]身处危机,搞理论的可以改行;搞实验的就意味着丢饭碗,因此需要公关(公关就免不了忽悠)。

公关的基本手法其实也简单。一是夸大科学意义,二是拼凑附带好处,三是压低估价。对于欧美富国来说,最重要的当然是科学价值。真有价值,他们并非不肯出钱。

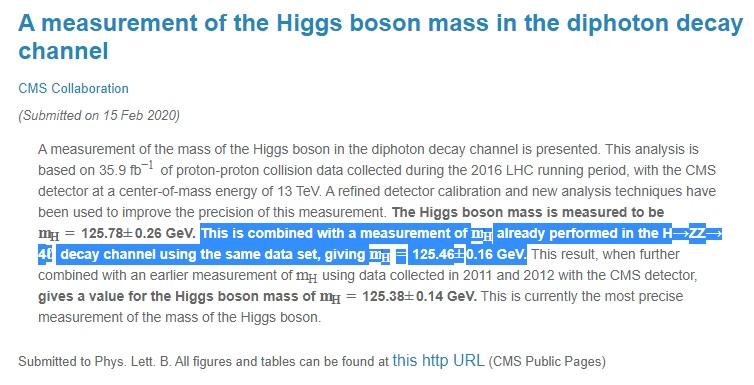

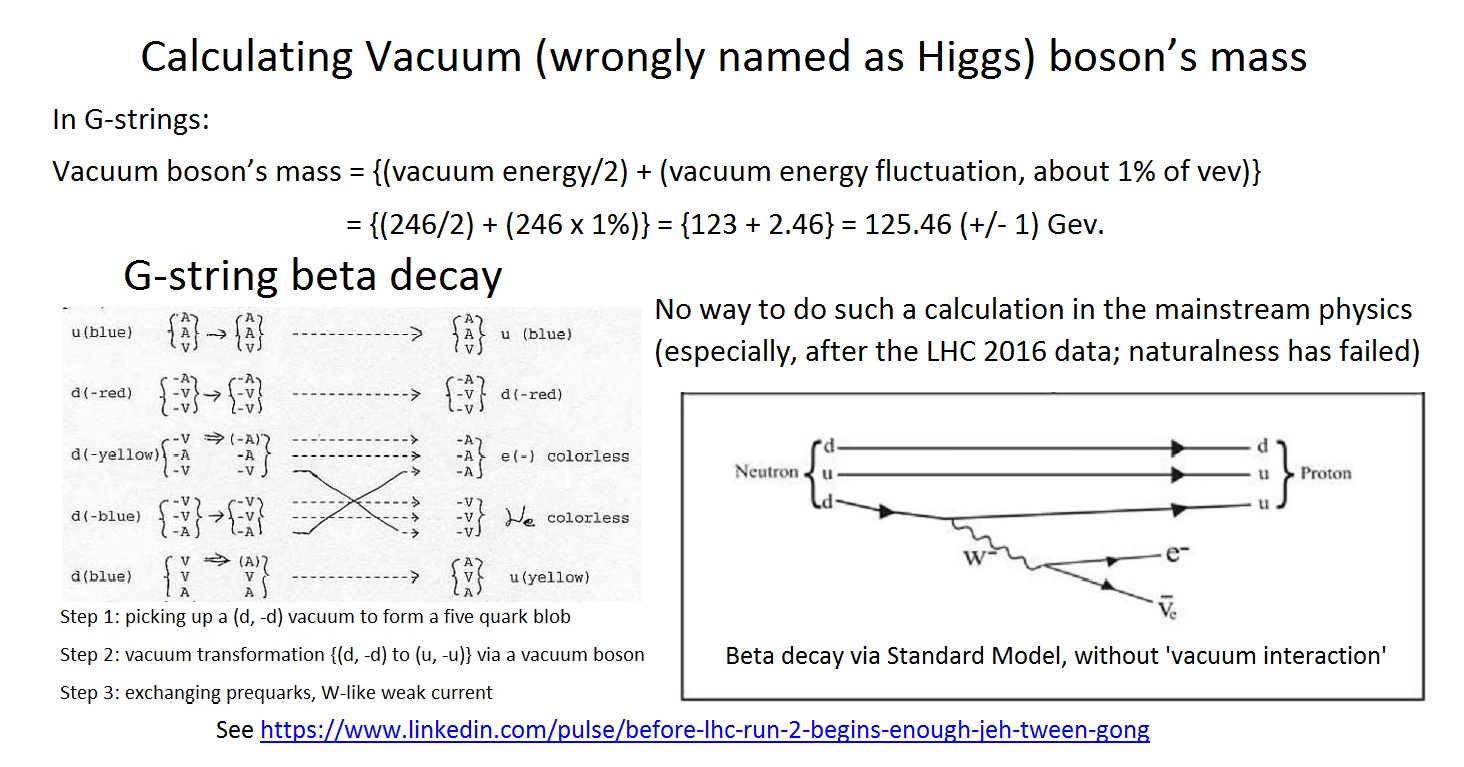

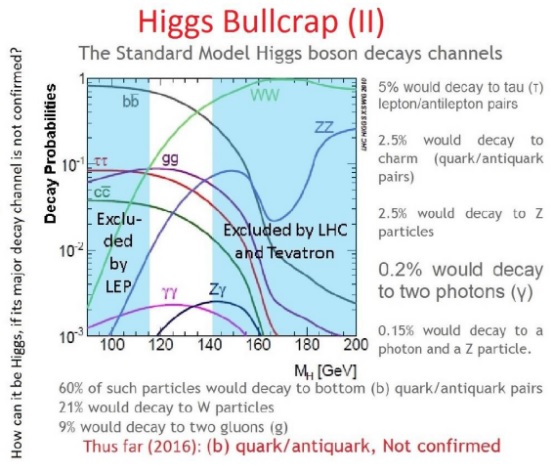

CERN要上LHC,就极力夸大上帝粒子(Higgs 粒子)的重要性, 政府和公众一时信了,结果筹够了钱。后来,Higgs 粒子终于发现了,那又怎样?的确,它证实了Weinberg 1967年的猜想不错。

但宇宙的奥秘就此打开了吗?当然没有。

Nobel Citation 对这项发现的意义也是高估了的。其实,它对理解质量起源并无贡献:质量仍然只是经验参数,只不过改头换面,以耦合常数的面目出现而已。

2012年夏天,Erice暑期班庆祝QCD问世 40周年。Higgs也来了。当时从日内瓦传来的消息已经十分激动人心。

Higgs 对我说:”你20年前问我,什么是Higgs 粒子的本体论地位,当时我不知道如何回答。”

我问:”那现在呢?”

他说:”还是不知道。”[9]

应邀作了题为”Key Steps Toward the Creation of QCD” 的特邀报告后,歌舞表演晚宴前,与量子色动力学的主要创立者Murry Gell-Mann 的合影。

(2012年6月曹天予教授在量子色动力学问世40年庆典上与Higgs合影。)

2013年夏,我们又在Erice相遇。那时日内瓦来的消息,Higgs粒子基本定局。Higgs本人当然很兴奋。但他也知道这个发现并没有那么重要。

那次我讲的就是Higgs粒子的本体论地位。我讲完后,有位Paolo Giubellina来找我,他是LHC的Alice Experiment的发言人,当时Higgs也在场。

我说:”你们把宝全压在上帝粒子上。现在上帝粒子已经找到,你们该散伙了吧?”

他答道:”那可不行。多少人哪!以前不夸大上帝粒子搞不到钱。现在公关得另辟蹊径了。”

我问他公关有什么新思路。

他答道:”我明天就到北京去,看中国人是否愿意出钱。”

他去北京以后的故事我不清楚。但北京是欧美面临散伙的实验物理项目的首选公关目标, 却是定而不移的事实。

回过头来看丘-杨的基本分歧。就对撞机的科学价值而言,丘成桐强调它是”探索宇宙奥秘”、”大自然奥秘”、”在基础科学方面有可能出现重大原创性突破的地方,将有助于探索整个宇宙物资的基本结构是如何形成的。”

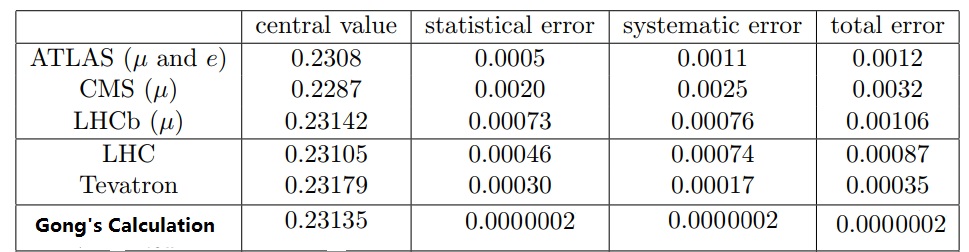

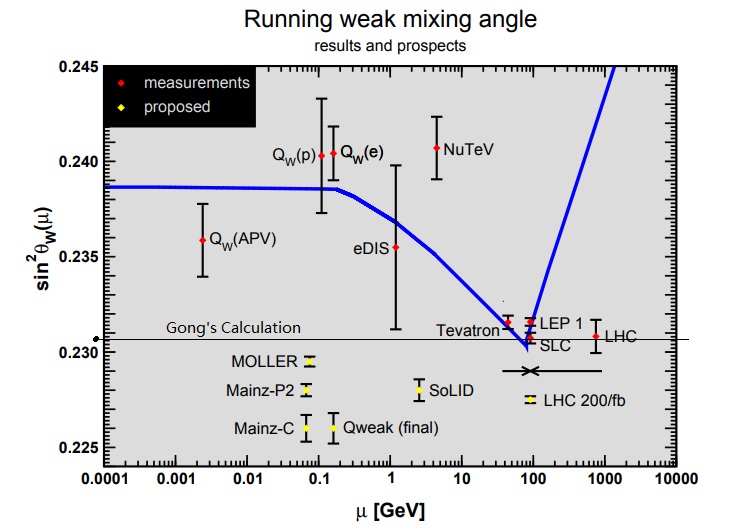

这些大而无当的空话之外,他也具体提到了”其科学目标是精确测量希格斯玻色子的性质以及探索标准模型背后更基本的物理规律”以及”寻找超对称粒子”。[10]

杨振宁则指出,希望发现超对称粒子”只是猜想加猜想“。至于”精确测量希格斯玻色子的性质”,杨没有、也不必有任何回应。道理很简单:希格斯玻色子一旦发现,精确测量其性质的意义,就和再去精确测量牛顿引力常数的意义差不多。但后者至少还有些实用价值,而前者则毫无意义,除非能导致超越标准模型(发现其”背后更基本的物理规律”)。

但数学家丘成桐并没有对”精确测量”如何能导致”超越”给出任何提示,所以说来说去还是空话。其实,要超越标准模型而又不涉及超对称粒子,数学家绝对无能为力;光靠实验专家,也完全无望;就连精通数学又熟悉实验精微的粒子理论物理学家,也还得好好花些功夫,才能有点头绪呢。头绪都没有,”精确测量”能有什么科学价值?

对建造对撞机的科学价值,杨振宁的判断可以说是一锤定音。对其应用价值、社会价值和(资源-人才)代价,他的判断也是一锤定音。

其实,他说的道理,早已是人所共知的常识。在前文提到的93年讨论会上,Ken Wilson 特地问应邀与会的Bob Solow (专攻技术对经济增长的贡献,1987年诺贝尔经济奖得主):”基础物理(主要是粒子物理)对美国经济增长有无贡献?”

回答很干脆,象杨振宁一样:没有。对于社会价值,丘成桐提到了”中国国际形象的提升”。但杨振宁看得清楚,对撞机的设计、运转与分析的主导权必定落在外国人手里。也就是说,中国只能成为花钱让外国高能实验界撞大运、保饭碗的冤大头,这种国际形象,对中国有什么社会价值?!

丘成桐还有一点意见,杨振宁没有回应, 我来作点评论。

丘成桐说:”现在在中国反对建造对撞机的科学家们,有谁是高能物理的实验专家?”如果只有实验专家有发言权,那数学家丘成桐早该打道回府去做数学了,凭什么资格花那么多钱(谁的?)在中国到处游说?

科学社会学的基本常识之一是,科学家是个重要的社会群体,但也是一个特殊的利益集团(当前深陷危机、正为存活挣扎的高能实验物理共同体,正是一个值得警惕的利益集团)。这个集团的利益是否与全社会的利益一致,不能由它自己说了算,而需要社会公众来做评判。

让SSC下马的美国国会议员中,有几个是高能物理的实验专家?如果丘成桐认为民主国家的科技决策权只能留在专家手里,那他应该先到华盛顿去游说,把美国的科技决策制度先改了,然后再来教训中国政府和中国公众不迟。

从几千万离乡背井打工蚁居的农民工身上挤出来的上千亿元应该怎么花,能让几个实验专家说了算吗?

[1]丘成桐:关于中国建设高能对撞机的意见并回复媒体的问题(2016年8月29日,见http://news.kedo.gov.cn/feature/answer/848997.shtml)

杨振宁:中国今天不宜建造超大对撞机 (2016年9月4日,见科学公众号《知识分子》)。

[2] 参看S. S. Schweber 1992年6月在第三届国际粒子物理学史专题讨论会上的发言(”A Historical Perspective on the Rise of the Standard Model”, in The Rise of the Standard Model, [Cambridge U. Press, 1997], 645-684); T. Y. Cao 1993年4月在法国国家科研中心科技史研究中心的讲演(”Fundamental Physics in Transformation”, La Letter de l’Association Henri Poincaré, No. 8 (June 1993), 5-9).

[3] 这些说法的具体内容和文献出处,可在脚注2的两篇文章中找到。

[4] P. W. Anderson: “More Is Different”, Science, 177 (4047) [4 August 1972]: 393-396.

[5] 参看 Sheldon Lee Glashow: “Does quantum field theory need a foundation?” in Conceptual Foundation of Quantum Field Theory (ed. T. Y. Cao, Cambridge U. Press, 1999), 74-88.

[6] 无知者竟说这”使一代美国人失去了梦想的勇气”,简直不知所云。

[7] T. Y. Cao and S. S. Schweber: “The Conceptual Foundations and Philosophical Aspects of Renormalization Theory”, Synthese, 97:1 (1993), 33-108.

[8] See Steven Weinberg: “What is quantum field theory, and what did we think it was?” in Conceptual Foundation of Quantum Field Theory (ed. T. Y. Cao, Cambridge U. Press, 1999), 241-251.