自然之道—-宇宙万物终极理论探索

李小坚

摘要:本文面对人类关注的重大问题,探寻宇宙万物之终极理论。总结了龚学创新物理学理论与方法,展现了不同的物理统一理论。发展了第一原则,着重用东方整体观看待宇宙万物的相互依存、相互关联的关系,以此解决现代基础物理诸多重大开放问题。

一、宇宙创生,无中生有

什么是空间?什么是时间?什么是物质与暗物质?什么是宇宙存在?宇宙为什么能够存在?宇宙如何创生?这是东西方世界一直迷惑不解的大问题。这些是科学探索中最重大的问题。

https://www.nature.com/collections/mnwshvsswk (The biggest questions in science)

1.1 西方主流物理学的回答

英国科学家彭罗斯在其《通向实在之路》和《宇宙的轮回》 著作中,系统地总结了西方物理科学对宇宙万物理解的精华要点,为我们理解目前公认的宇宙法则提供了一个基本的综合指南。而霍金的著作《时间简史》、《大设计》都是关于宇宙结构与自然本性的相关知识,并对宇宙的起源、时空概念进行了阐述。然而,这样的大师仍然没有把握住自然的本质,没有把这些基本问题彻底搞清楚。直到今天,英国《自然》杂志网站上依然是未解决的最大的问题。

美国科普作家劳伦斯·M.克劳斯写的《无中生有的宇宙》,2011版一书说:宇宙的总能量一直为零,声称“量子真空”就是什么都没有。诺贝尔奖物理学得主Frank Wilczek回答“宇宙世界为什么是有而不是无”这个古老的问题的答案就是:因为’无’是不稳定的。 参见:http://www.csicop.org/sb/show/why_is_there_something_rather_than_nothing

国际主流物理并没有找到适合这个问题的正确答案。至今多位国际顶级物理科学家指出基础物理面对这些问题,仍然处在迷茫和困惑中。

如诺贝尔奖得主David Gross教授在2016年指出基础物理学现在面临的主要问题:

1),如何能够完全描述宇宙的起始和终结;

2),如何描述时间和空间的自然规律;

3),如何发现物理世界独特性和统一特性。

http://www.pptv1.com/?p=623 (Vision eulogy: the Post Checkmate Temper Tantrum fit )

如何描述和解决这些问题,这是国际物理学界公认的重大创新和革命的机会。

1.2 龚学创新物理学模型

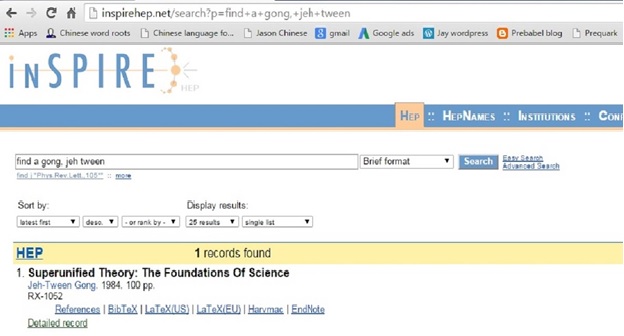

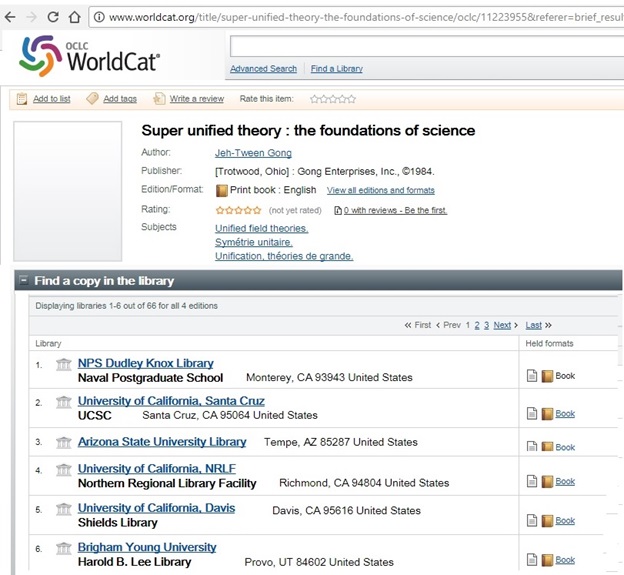

龚学创新物理学是由美籍华人学者龚天任先生创立。在其著作《超统一理论》(Super Unified Theories,SUT,1984)已经推出了关于空间、时间、物质的基本理论。而且,发展了龚学理论的第一原则。

第一原则:这个宇宙的本质是虚空,从虚空中来,到虚空中去,并一直保持虚空的不变性。

龚学可以用一个方程表示空间、物质、时间的关系:

DS =(i^n1,i^n2,i^n3)* C * DT =N * C * DT……(方程0)

i是虚数,i^n1是i 的n1幂次,同样i^ n2和i^n3;

{n1, n2, n3}自然数取值范围(0,1,2,3)或(1,2,3,4);

DS是一个空间单元,DT一个时间单元;C是光速。

N是一个虚-实数域,而N方有四个可能的值。

N^ 2 = { + / – 1 ,+ / – 3 } …………(方程0’)

方程0以精确的方式连接时间、空间和物质。虚-实数域的N产生64个子空间。“方程0’”是一个选择规则。

当一个子空间有N ^2 = + / – 3,那么这个子空间是一个真正的实空间,相当于标准欧氏3维纯真空实空间(X,Y,Z)与3维虚空间(iX, i Y, i Z)。

当N ^2= + / – 1,这是一个子空间,事实上,是一个基本粒子。方程0包含48个这样的子空间,因此,给出48个基本粒子(费米子物质)。

以上描述称作为龚学宇宙创世方程。它既抽象简单,又高度概括地总结了自然之道的实质。关键是从这个方程出发,可以计算基本粒子精细结构常数,如Cabibbo角、Weinberg 角、Alpha或Beta值。这些常数是粒子物理的基石。可以描述宇宙学常数;可以精确描述暗物质、暗能量、可见物质成分,并预测了暗流值。描述了标准模型的粒子族结构与常数,计算了LHC新发现的所谓希格斯粒子能量值。科学界通过大量实验观察,这些结果已经获得非常精确的验证。

龚学创新物理学总体能够解决以下所有问题:

1.解释自然常数的由来,如电子精细结构常数、电子电荷e、光速C、普朗克常数 ħ 等。

2.给出标准模型SM中的亚原子粒子族,准确解释SM理论。

3.给出力的大统一方程,统一描述电磁力、弱力、强力和引力。

4说明量子力学原理的由来,并从理论中推导出测不准原理。

5 解释计算暗能量、暗物质以及普朗克数据中各成分比例的由来,其中普朗克CMB数据:暗能量(69.2%)、暗物质(25.8%)、可见物质(4.82%)计算模型。

6 解释宇宙常数(Λ)的由来并理论计算。

7 解释量子自旋(Quantum Spin) 的由来。

8 解释重子(BaryonGenesis ) 产生过程。

9 解释生命的产生的物理基础,包括意识与智能。

10统一的形式化语言体系(Formal and nature languages)。

11论证数学与物理的统一。

12 解释我们这个宇宙中所有一切的由来。

二、道法自然,中华神功

在这个人类文明的世界中,只有2个模型能够准确回答{宇宙世界为什么存在,为什么是有而不是无?}。阐述这个问题有一个古代版本:中国的道学易经模型;另一版本是现代物理学新成就:龚学创新物理学模型。

2.1 易经思想,东方智慧

这个宇宙的创造机制是用4个步骤描述的。

S1,一个初始状态,虚无(无形):无极

S2,一个对称破裂过程(SBP):一画开天创造太极。

混沌宇宙是一个完全对称的无形的系统,必须打破这个对称,才能创造天地这个有形的宇宙。这个过程包括:1)对称性(无极);2)对称’破缺’,一画开天;3)该无极分成两部分(阴阳),这就是太极的诞生,结果就是“无极而太极”;4)太极(阴阳),宇宙二元互补基本要素。

S3,开始创建宇宙::一生二,二生三、三生万物。这样的对称性破缺(SBP)再重复2次,因此:兩仪生四像,四像生八卦。即2^3 = 8。

S4,然后,这个过程再重叠(重卦):所以,8 ^ 2 = 64。于是,易经的64卦完成了宇宙的构建。

现在,我们可以看到,这个宇宙创生过程都是清晰的。但是,这样的过程是否有意义?其真正的含义是什么?

2.2 太极系统同构于现代物理标准模型理论

一个太极系统,可以构成太极方程,从而,可以从无到有,产生万物!

太极方程:空间(物质)=N*C*时间

N 为太极空间结构,C为光速, 太极方程等价于方程0。

从此,可以真正计算的空间、时间、物质及质量。

N为太极空间结构,N={ (N1,N2,N3)},N1={1,i,-1, -i };N2={1,i,-1, -i };N3={1,i,-1, -i };

因为:U(1)={阴,阳};SU(3)={八卦,双重八卦};SU{2)={四像}。

从而,太极空间结构N=SU(3)xSU(2)xU1 , 等价于 现代物理标准模型 SM。

而且,进一步有:

五行=SU(5)= 太极空间结构N=SU(3)xSU(2)xU1

证明:

因为,现代物理中,SU (N) 是米尔斯-杨振宁的对称群结构。

U(1)是么正群,即电磁二元结构;SU(2)是电弱统一对称群结构;SU(3)粒子结构。

以上结构合成: SU(3)xSU(2)xU1=现代物理标准模型SM。

而易经理论中:U(1)={阴,阳};

SU(2)={1,i,-1,-i } ;四像;

SU(3)={八卦,重八卦}

合并就是SU(3)xSU(2)xU1等价64卦像,这就是易经理论。

因此,太极空间结构N=64卦<= => 同构于 SU(3)xSU(2)xU1=现代物理标准模型SM。

而且:阴阳五行理论同构于SU(5)=SU(3)xSU(2)xU1。

更近一步,用现代物理理论详细分解:

用一个特殊的群理论描述{ 电磁数据拟合U(1)构成规范对称性,https://en.wikipedia.org/wiki/introduction_to_gauge_theory },它成为电磁理论。

然后,SU(2)表示李代数,对称群结构:见, https://en.wikipedia.org/wiki/Representation_theory_of_SU(2) 是用来描述质子、中子动力学。

因此,SU(3)×SU(2)×U(1)群将强子碰撞数据特设描述:

(https://www.physicsforums.com/threads/what-does-su-3-x-su-2-x-u-1-means.319841/),它成为粒子物理标准模型。

故:SU (3) x SU (2) x U (1) 描述 < ==> 成为基本粒子标准模型 SM (Standard Model of Particle Physics )

並且, SU(5) = SU (3) x SU (2) x U (1),请看: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi%E2%80%93Glashow_model .

并可参考:将电磁力,强力,弱力统一的是一个规范群为SU(3) × SU(2) × U(1)的规范场论 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1572596058519573&wfr=spider&for=pc

2.3 易经真理,普世价值

是的,以上情况说明了如下难以忘怀的事实。我们从现代物理学理论探索的最前沿,回过头来发现:我们的老祖宗已经站在高山之巅。易学竟然就是现代物理学的终极真理的原始版本!

对于易经,当它变成一个道德体系时,主观选择的“人”作为这个宇宙的中心。当文王创立易经「卦辭」与「卦德」,天、人、地构成三才,三才又二、构成八卦以及重卦六爻。这六爻位置的变化,加之阴阳五行理论,演绎着自然世界、人的世界、生命世界的模拟运行。

我们发现:1)易经理论描述的是一个七色理论,对应的拓扑结构是一个面包圈。2)太极图谱,就是一个面包圈结构,因此,也是七色理论。

此上两点相互对应,从形象的实物描述到抽象语言描述构成了宇宙世界的终极理论古代版本。

因此,我们认为:易经理论获得了对宇宙的终极理论的直觉理解,这是中华民族的上古先贤已经完成了与宇宙真理的沟通。

《道德经》是东西方公认的最古老最智慧的思想理论。《道德经》第二章中说:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”这个道理告诉我们,宇宙万物都是相互关联,相互依存的。

有人发现老子在《道德经》中揭示了宇宙万物的七大规律:第一是宇宙有无同在律;第二是宇宙有无作用律;第三是宇宙万物相依律;第四是宇宙圆满混同律;第五是宇宙自身调节律;第六是宇宙无限循环律;第七是宇宙无极存在律(陈如清)。特别是第三条:宇宙万物相依律中,老子所说的相生、相成、相形、相倾、相和、相随,便是宇宙万物相互依存的规律。而第七条:宇宙无极存在律,表明宇宙存在,既是极小存在,又是极大存在。这种存在的实质是其小无内,其大无外,宇宙即万物,万物即宇宙。老子道学将宇宙万物视为一个圆融的整体,太极球。即使阴阳分割以后,阴阳还是互补包容关系,即阴包含阳,阳包含阴。

万物相互依存、和谐相处,宇宙就是圆融一体的世界。这是一种终极真实。这样的道学哲学思想、宇宙世界观是东方哲学思想对宇宙万物和理解宇宙整体的正确认识。

西方道德系统是一个上帝赋予的系统,而不是客观的普世理论。中国的道德体系是建立在真理、终极物理学和正确的宇宙观的基础上的思想体系。这是一种超越道德与宗教的客观的普世理论,这就是为什么易经对西方产生了的很大影响,并将对人类认知产生终极的巨大影响。这是中华民族对人类的最大贡献。

《易经》太极八卦、阴阳五行与现代物理学, 《跨界物理学》之一 ,统一的宇宙 统一的理论,参见: http://www.pptv1.com/?p=121

三、自然宇宙,完备和谐

3.1 时间的复四维结构

龚学创始者在1980年就引入了虚实时间概念,构建了一个四维时间锥的描述:

这是一个对于我们这个宇宙世界的关于时间概念的新描述,这是一个完全创新的学说。这个时间锥包含实时间和虚时间,关键是同时包含现实时间t和反时间-t,虚时间it 和反虚时间-it。宇宙世界的一切事物都在这样的一个时间坐标中定位。这样,同时看到宇宙的现在和过去,真实和虚幻。这是大自然的大眼界所表达的时间概念!这是一个比霍金的时间更为先进的概念!这是一种神奇的眼光!这是一个全新的角度,并且指出这个时间锥的旋转给予自然宇宙的第一推动!

3.2宇宙是复结构

法国数学家庞加莱,英国彭罗斯很早就指出,宇宙世界可以看成复结构。而基于复结构的龚学方程0精确地描述了空间、时间和基本粒子的关系。

龚学宇宙世界中的时空和物质,就是三维欧氏空间的每一个维度上,叠加了复时间锥,并以此复时间锥的光速自旋驱动着三维空间以光速传播物质运动波的能量,其波动形式满足薛定谔方程。

因此,物质就是相空间的空间相位波(能量),同时,物质的运动Ψ(t)是宇宙万物的实物粒子的 状态空间的运动状态轨迹,随实时间连续变化的时间进程。物质从质能相空间看是波(相空间看),从时域状态空间看就是粒子运动轨迹。

连续的三维空间的复时间的描述表明龚学时间锥Ψt空间和物质围绕时间锥体作螺旋运动的结构特征。以此表明了时间的虚实交替变化,并推动宇宙作螺旋运动,并形成11维空间。(见下图右):

3.3 宇宙物理学是复数系统

数学与物理具有密切的联系,可以说是一对亲家,或是孪生兄弟。科学界公认数学作为描述客观世界的最佳语言,那么数学对于客观世界的描述是否是完备?从哥德尔所发现的哥德尔不完全性定理,说明数学本身还不完备。哥德尔不完全性

第一定理,说明任意一个包含一阶谓词逻辑与初等数论的形式系统,都存在一个命题,它在这个系统中既不能被证明为真,也不能被证明为否。哥德尔不完全性

第二定理说明,如果系统S含有初等数论,当S无矛盾时,它的无矛盾性不可能在S内证明。如果数学本身不完备,如何期望数学能够描述客观世界的客观规律的完备性。能否突破数学的局限性,发展完备、自洽的宇宙终极理论?

虽然,数学世界在实数范围的初等运算是不完备的,但是,现在有人已经认识到复数域的初等运算是完备的、自恰的。我们赞同物理世界可以用复数完全描述,只有发展复数系统,才可以发展完备的、自洽的物理理论。

我们注意到已经有这样的复数理论,如关屹瀛先生的《G超复时空论》。我们最近得知苑广明先生,在多重复数方面的研究做得不错,如描述易学理论,但还没有发展完备。还有蔡贞东先生著有一书《万物皆复数》很有创意。

我们将讨论用复数理论描述量子信息论,特别是量子结构信息+量子传输信息,应该是一个二元方案,就还需要一些数学-物理工具,如多重复数,包括圈量子理论,以及如何描述自然智能的复量子信息理论?在宏观和微观世界还需要有实证的数据和实验结果。如何将多重复数描述与三旋理论联系起来描述物理世界的比前夸克更深入的底层,如何达到理论的完备一致,并发展应用。

因此,宇宙万物理论可以用复数描述,当然也可以采用多重复数描述,这将是一个很有意思的结果。

四、统一物理,相互依存

宇宙自然本身是和谐统一的、相互关联、相互依存、互补包容的整体。古今中外,人类总想把这个宇宙自然存在的道理搞个明白。

物理学界一直在寻求统一物理学。物理学已经历次多次统一的尝试,已经建立了多个统一理论模型。

4.1. 《大统一理论》—(Grand Unified Theories,GUTs)

大统一理论,简称GUT,又称为万物之理。由于微观粒子之间存在四种相互作用力:万有引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力。理论上宇宙间所有现象都可以用这四种作用力来解释。通过进一步研究四种作用力之间联系与统一,寻找能统一说明四种相互作用力的理论或模型称为大统一理论,但还包含不了引力。许多科学家包括杨振宁博士的理论,为标准模型理论及大统一理论的建立打下了基础。

1954年,杨振宁和米尔斯提出了著名的SU(N)群的规范理论,为除引力作用之外的三种相互作用建立了规范理论。后来格拉肖(S·L·Glashow)、温伯格(S·Weinberg)和萨拉姆(A·Salam)分别提出了将弱作用和电磁作用统一起来的SU(2)xU(1)群的规范理论,实现了弱电统一理论的贡献而获得了1979年诺贝尔物理学奖.。

1974年,美国科学家乔治和格拉肖提出了把强、弱、电三种相互作用统一在一起的SU(5)大统一理论。该理论认为:质子是不稳定的,估算出的质子寿命约为10^28-2.5×10^31年。而粒子物理实验得到的质子寿命的下限为10^31~10^32年,从而否定了SU(5)大统一理论。

2018年1月3日,杨振宁先生认为LHC探测到的新粒子是标准模型期待已久的希格斯玻色子,为基于规范场的标准模型理论画上了完美的句号。

4.2 超对称理论:

基于标准模型SM,西方主流物理花了近50年,发展了弦理论,后来的M弦、超弦SUSY。.为了克服大统一模型的缺点,科学家们对于是否存在着更大的对称性更加关注。1973年时有人提出来一个巧妙的数学结构,称为超对称(Super-Symmetry)理论。1984年又有人提出了超弦(Super-string)理论。按照这一理论,费米子和玻色子,通过规范作用可以互相转化。超对称理论形式十分美妙,可惜这些SUSY粒子至今都没有找到。

超弦理论认为微观粒子不是一个点,而是一条弦,并在弦的基础上形成一套量子化方法。弦理论预言宇宙除了三维空间外,还存在着额外维空间。

20世纪90年代,有人在10维空间弦理论的基础上提出了11维空间的膜(M)理论。膜理论使一些原本难以计算的对称参数可以用弦论工具来做严格的计算了。

大统一理论还有许多问题有待于探索和研究。虽然大统一理论还未获得成功,但是寻找四种相互作用统一的研究工作不会中断,科学家们仍在努力之中

为了把引力也统一为一种规范作用,还发展了环量子引力理论(Loop Quantum Gravity-LQG)。环量子理论与超弦理论不同。

国内邵常贵先生的《量子引力—-空时与引力的新体制》、《空间时间的量子理论》,深入研究和发展了LQG,已经基本完成了对四种力的统一,有望发展成为一个完整的统一理论。

今天主流物理学的统一梦想仍然没有实现。如威腾 和丘成桐的超弦理论,数学结构很漂亮,无任何现实实证,不能描述客观的自然世界。超弦理论已经被彻底批判,超弦理论已经公开投降,并必将被未来的物理学界抛弃。

特别是中国人独立自主地发展了多个理论学说,集结一起,看看是否有可能建立一个独立于世界的物理理论体系,形成中华统一物理学派。

4.3 吴岳良先生的超统一场论(hyperunified field theory)

今年一月有报道:吴岳良发表物理学终极论文,打开爱因斯坦之谜新窗口。http://tech.sina.com.cn/d/i/2018-01-28/doc-ifyqyesy2887933.shtml

以下是报道的主要内容:

据中科院官方网站报道,中国科学院院士吴岳良在物理学大统一理论上实现重要突破。报道称,吴岳良在揭秘爱因斯坦统一场论的研究中取得突破,创建了超统一场论(hyperunified field theory)。该理论受相对论性狄拉克旋量理论、爱因斯坦广义相对论、杨-米尔斯规范理论和大统一理论的启发,并基于吴岳良前期发展的引力量子场论的研究成果,为揭示爱因斯坦统一场论理念中的不解之谜,探索终极统一理论打开了一扇新窗口。

吴岳良院士这次的研究成果是发表在《欧洲物理杂志C》上。据观察者网查询,《欧洲物理杂志》(European Physical Journal)C刊专门刊发粒子和场论领域文章,影响因子5.331。这意味着,除去《科学》、《自然》这样的综合期刊和《现代物理评论》《物理报道》这种只向知名科学家约稿的期刊,《欧洲物理杂志》在物理学专业内算得上是顶级水平。

而吴岳良本人不仅是中科院院士、973项目首席科学家,还有多个头衔加身,现任中国科学院大学常务副校长,也是中国引力波探测计划“太极计划”的首席科学家。根据“太极计划”,中国将于2033年发射引力波探测卫星组,成为世界最具雄心的理论物理学研究项目之一。

吴岳良在大统一理论上的研究也早有报道。2016年1月的一次报告会上,他用“超越爱因斯坦广义相对论”来描述自己的研究。

简单地说,现代物理学认为,自然界有四种基本相互作用力:万有引力、电磁相互作用力、弱相互作用力、强相互作用力。狭义相对论与量子力学统一而成的“量子场论”,已经能够将强、弱和电磁三种力统一描述,但描述万有引力的广义相对论却无法与其统一。爱因斯坦毕生追求的就是将量子力学和广义相对论统一的“统一场论”。

吴岳良提出的“超统一场论”,则是跳出了广义相对论中“引力是弯曲时空表现”的理论,在平坦时空的前提下进行研究。因此,他认为自己提出的是一种新思路,开始“超越爱因斯坦提供的技术路线”。

4.4 姜放先生的《统一物理学》

中国华为公司科学家姜放先生发展出来的理论。以20世纪最伟大的物理发现:2.725k的宇宙微波背景辐射为线索,建立了空间基本物质单元理论,并以物理学的全部成就为基础和证据,通过依据人类已经发现的物理规律、物理常数,如宇宙空间微波背景辐射、光速、玻耳兹曼常数等……,探索性地揭示了构成整个宇宙中的所有物质与空间的最基本的元素—宇宙空间基本物质单元的奥秘。

空间基本单元理论的发现也同时意味着一个完整和统一的物理学体系呈现出来,并因此统一了现阶段数不清的物理学分支。通过统一的物理学理论科学性的由空间基本单元构建组成宇宙中的各种基本粒子:电子、质子、中子、中微子、繆子、W/Z粒子、引力子、轴子以及其它参与核子构造的介子和所有的夸克等等,并以惊人的精度同实验测量结果保持一致,从而达到由一个完整和统一的物理学理论揭示整个宇宙奥秘的目的,即:初步建立并解释了以空间基本单元为最基本原始物质元素的整个宇宙及其所包含的形形色色的物质形态。

但是这一切仅仅还是开始,更为精彩的是,在此基础上又运用了空间基本单元理论有效的推导出电子、质子、中子、繆子等重要粒子的磁矩以及夸克分数电荷的形成乃至质子的半径,并严格同实验数据保持一致,建立于此基础上的质子的能量体系构造使得我们如同进入质子内部一样,亲眼观测质子内部的各种粒子组成和运动方式(甚至可以指导制造各种奇异粒子),并以无不惊叹宇宙中的如此奥秘而结束。

发现粒子,尤其是核子的空间能量是本书中的第二个重要里程碑,核子的空间能量不仅有效的参与各种粒子构成、粒子内部磁矩形成,还更深入的更完整的体现出粒子间的相互作用关系及其空间的量子性,并以一个完整的相互作用关系反映出粒子(比如电子与质子)之间的各种类型的相互作用,并体现出一个完整的核力、电磁、弱力、万有引力同空间量子化的完美统一。完成物质间的构成和相互作用关系的统一,使得我们在更高的角度再一次发现主导整个宇宙中所有物质构成和运动规律的最根本的、永恒的物理法则“角能量”和“空间角能量”,并因此诠释了各种相互作用力尤其是困惑所有物理学家的万有引力的形成和根本属性。

作为宇宙物理学统一性的最终总结并成为空间基本单元理论的最后一个里程碑,就是发现、证明和广泛应用空间基本单元的10维属性,尽管10维空间的发现也同时是超弦理论和膜理论的最显著的成就,但是出身于探索和发现模式的空间基本单元理论在完整的物质构成和物质间相互作用关系中广泛使用了10维空间的属性,如夸克构成、质子空间能量、电磁力、万有引力等无不依赖于空间的10维属性的量子化。对自然所有相互作用力,有了一个统一的描述。并且发现太阳系的物质发布与氢原子的能量轨道是一致的。其空间基本单元理论,竟然可以统一描述微观世界和宏观世界。

姜放的统一的物理学理论也从侧面说明了:一个理论如果是对真理的正确描述,那么她就会同无数描述真理的科学达成共鸣和统一。

物理学统一性的发现告诉我们:物理学其根本意义上就是对宇宙巨大宝藏的探索,这一探索将改变我们的未来。

以上内容是《统一物理学》一书的主要贡献。

4.5 沈致远先生 物理学之统一:SQS统一场论

美籍华裔物理学家沈致远于2013年10月在Journal of Modern Physics发表论文Stochastic Quantum Space Theory on Particle Physics and Cosmology-A New Version of Unified Field Theory,“随机量子空间理论关于粒子物理及宇宙学:统一场论新版本”。

沈致远历时八年创立的“随机量子空间理论”,简称SQS理论。该理论从三项基本假设(高斯几率假设、质数假设、真空子假设)出发,以严格的逻辑推理建立起理论框架,推导得出数值结果,利用三个基本物理量(普朗克长度、普朗克时间、普朗克质量)将之翻译为物理量,得到许多与实验结果符合的结果。根据高斯几率假设定义S-方程,证明了“随机游走定理”。以“变换因子”解释了使物理学家困惑的若干“等级问题”(两个相差几千亿倍的物理量)。根据一维空间S-方程算出6个基本粒子的质量,其中3个已知粒子的质量与实验值符合,3个未知粒子作为SQS理论之预测,以待实验验证。

著名华人学者沈致远老先生在退休之后,还做出令世人惊奇的随机量子空间理论–关于粒子物理及宇宙学:SQS统一场论!这个工作把量子理论和相对论结合得很好,弥补了国际主流物理的重大缺陷。各种粒子满足素数对规律排列,可以以一种非常精确的计算获得,与实验测量非常接近。这个工作还是一个相当深入、具体、全面和完整的统一理论。这说明我们华人对自然的认识一点也不比西人差。

沈致远先生介绍,他根据三维空间S-方程,建立起代表电子等基本粒子的几何模型及轨道。标准模型以几何点代表基本粒子,具有趋向无穷大的发散困难,需要以重整化抵消无穷大才能得出高阶计算结果。SQS理论以几何模型及轨道代表粒子,根本不存在无穷大,毋需重整化。SQS理论根据一维S-方程,算出基本粒子轨道上的特殊点位置,由此得到弱电相互作用的G-W-S 三角形,G、W、S 分别代表Glashow(格拉肖)、Weinberg(温堡格)、Salam(萨拉姆),三位均获得诺贝尔物理学奖。G-W-S 三角形的3条边和一个角(温堡格角)具有物理意义,SQS理论算出的结果与实验值符合。著名的“双缝实验”发现,即使每次只发射一个粒子也会形成干涉条纹,一个粒子竟能同时穿过两个隙缝,匪夷所思。“双光子纠缠实验”发现,测定一个光子的自旋,在远处的另一个光子立即相应改变自旋,爱因斯坦称之为“鬼怪的超距作用”。SQS理论以常理对这两个著名实验做出令人信服的解释,解除了物理学家长期以来的困惑。

4.6 王德奎先生的《三旋理论》

由本土学者王德奎先生创立。三旋理论中的三旋是指比点(欧几里德定义)更为基本的物质基本粒子类圈体的三种自旋状态———面旋、体旋和线旋。该理论自洽地解释了物理学,生物学,脑与认知科学,宇宙、物质、生命起源,以及经济学中的许多现象,并给出了统一的数学图像。三旋理论能将“万物理论(TOE)”、“超弦理论”、“隐秩序”、“耗散结构学说”、“纤维丛”、“协同学”等理论有机地统一起来,奥秘就在于分清了类圈体的自旋和类圈体上转座子的自旋,从而分清了场与实物。

三旋理论从夸克底层物质的基本结构分析出发,获得夸克等基本粒子的理论计算公式。其计算表明,类圈体的自旋只能并且只有三类62种状态,而不是无限多种。

三旋理论认为,宇宙是由一个个量子类圈体构成,它们的自旋模式就是粒子质量和力荷的微观起源,决定着我们在寻常三维展开空间里观察到的那些粒子的基本物理属性,如质量和电荷。但自旋和质量与电荷的可分性是完全不相同的,量子类圈体的自旋一旦破坏,或有或无,不确定性很大。

王德奎先生等出版了《求衡论—庞加莱猜想应用》一书,认为1963年前柯召-魏时珍猜想,属于庞加莱猜想外定理,其数学空间为一道“空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面”。王德奎先生结合自己的三旋理论进行研究,发现这种翻转,属于彭罗斯讲的“零锥”问题,能翻新彭罗斯的宇宙轮回猜想。类似空心圆球膜面加奇点式的翻转反包围,与一般循环周期不同,可以描述新陈代谢、阳泄阴收的内外翻转整体观,含有非线性和熵流等性质。如DNA密码子由3个核苷酸构成。3个核苷酸不同组合形式可以区分64种氨基酸。三旋理论的三旋状态构成物质核苷酸。三旋理论猜想:苷酸构成一种氨基酸,不同氨基酸组合构成物质。三旋理论类圈体的自旋有三类62种状态+剩余2种密码子构成宇宙生命。

相关研究几乎继承了物理学的许多成就:如天文学、电磁学、引力学、核物理、量子力学甚至现在最为火热的超弦理论等,并将这些理论作为新的物理学统一理论的证据,呈现给大家。

4.7岳涌强 宇宙“统一理论”

岳涌强先生在其《自然宇宙之数学原理》中,提出包含自然、数学、物理、化学、天文等整个知识大厦的庞大科学体系,通过其所谓的四层定律展示其统一理论,但从其内容来看仍然还远不具备真正的“统一理论”特征。

真正的统一理论应至少具有如下特征:(1)必然是名副其实的终极性统一,它不仅能解读所有自然科学,而且能解读所有人类自然、人文、社会等所有学科知识(包括宗教神学);(2)必须具备最基础性,也就是说:统一理论的构成基石必然具备不能再被解构的可能性;(3)统一理论应虽然深邃而不失简洁高效,以便于人类系统操作,否则理论的统一就失去价值和意义;(4)统一理论应考虑到认识的主观性因素。

4.8 梅晓春《第三时空理论》

梅晓春先生杰出工作是:《第三时空理论与平直时空中的引力和宇宙学》。

众所周知,二十一世纪物理学的天空又是乌云一片,预示着物理学的基础面临新的一轮变革。本书详细分析了当前物理学的时空、引力和宇宙学理论中存在的基本问题,提出一套完整解决方案,可以完全取代现有的爱因斯坦理论体系,彻底解决当前物理学存在的基本问题。

该书证明,一般而言宏观和微观相互作用过程实际上都没有洛伦兹变换不变性。通过放弃运动相对性原理,保留光速不变原理,引入绝对静止参考系和非惯性相互作用,建立第三种时空理论。这是对牛顿绝对时空理论和爱因斯坦相对时空理论取长补短而形成的中间理论,不存在任何逻辑矛盾,与实际物理过程更相符合,能为现代物理学和宇宙学提供更合理的基础。

该书证明广义相对性原理不成立,引力的几何化描述是不可能的。将爱因斯坦引力场方程施瓦西解描写的测地线方程变换到平直时空描述,得到修正的牛顿引力公式。同时引入类磁引力,在平直时空中建立与电磁理论类似的,用动力学方式描述的引力理论。同样可以描述广义相对论的所有实验检验,但没有任何时空奇异性。证明奇异性黑洞是由弯曲时空的描述方式引起,物质不会产生引力崩塌。

该书指出弗里德曼宇宙学方程实际上是牛顿引力理论的结果,不合适于描述高速膨胀的宇宙过程。宇宙暗能量,暗物质和加速膨胀起源于采用度规红移公式计算超新星红移,而度规红移公式是没有任何物理学基础的。采用修正的引力公式,直接利用多普勒红移公式,就能很好解释Ia超新星高红移。因此宇宙学不需要暗能量、非重子暗物质和加速膨胀的假设,天体物理学中的许多困难问题都能得到彻底解决。书中还讨论了漩涡星系暗物质和类星体的本质等问题。

- 9罗正大先生的《统一的宇宙——惯性外力》

罗正大先生出版《统一的宇宙——惯性外力》、《量子外力——宇宙第一推动力》和《不可视觉物质——暗能量和量子外力》、《宇宙自然力——量子外力和量子斥力》等系列著作。

以前人的实验结果与观察数据为基础,围绕‘宇宙自然力,发展了宇宙物质引力与斥力理论。通过对广义物质观等概念展开讨论,表达出以广义物质观认识现实宇宙的方法和思辩,致力于打破传统思维的禁锢,创新观念,更贴切地探索和认识大千世界。罗大正这一体系是在对现有各种理论和实验,用唯物辩证法进行分析的基础上建立的。罗先生的研究观点是值得探讨的,体系是独创的,逻辑是自恰的,值得进一步深入研究。

另外,还有许多独立学者,声称发展了不同的“统一物理学”,在此不能详述。

(关于宇宙自然的统一理论,或有千千万万。本文仅仅是介绍几个典型代表,基本内容出自各自的主张立场, 各有各说法,也各有各的道理。请读者自己评判对错。)

五、西方世界,物极必反

近代西方科学采用还原主义哲学,把自然世界的知识分门别类分枝细化,已经建立了一个庞大的严格的科学体系,这是西方科学的伟大成就!

300年来,西方超越东方建立了现代科学是基于现代物理科学、现代数学理论,以及以达尔文进化论为基础的现代生物科学三根支柱之上的体系。然而,这三根支柱都受到严重的冲击和深度的怀疑。

由于没有正确认识整体宇宙,西方科学只能看到宇宙世界的一面,而看不到宇宙世界的另一面。现在的西方科学面对自然世界整体性态的认识却是完全迷失了方向,已经造成全人类的世界观、宇宙观、人生观、科学方法与认识论的混乱。

而以中华文化为代表的东方整体论的宇宙观、世界观和科学观已经完全能够把握自然世界的的客观规律了。这些基础研究的成果,没有被主流正确的评价和鼓励;仍然被中国主流当作民科,弃之如敝履;仍然蔑视中华传统文化对自然客观的正确认知。某些人身着皇帝新衣的装扮,在堂而煌之地兜售自己都不明白的神鬼巫术,似是而非地欺骗世人。如果这样的演出继续下去,中国的科学世界,也将与西方科学世界一道走向彻底的沉沦。

中国能否独立自主开创基础科学研究新路,并开辟引领世界的道路,关键之一就是能否突破现在的科学研究的局限,拿出让世界信服的基础科学研究硬道理,新成果。

龚学理论完全继承和发展了中华民族祖先的太极道学精髓,从自然的本质源头彻底革新,并大大地动摇了西方科学的根基。

因此,龚学理论是对西方科学理论误导人们思维方式、科学方法论、认识论的全面彻底的批判。因此,龚学物理与西方主流理论的分歧—-这是东西方两种思维、两条道路、两个文明的大辩论、大论战、大决战。

这个大决战将包括:基础物理的大论战、自然数学的大论战、生物进化理论大论战、语言学理论大论战、政治经济学大论战、宗教哲学大论战等。

“而龚学真理明明白白摆在这里了!” 龚先生的许多博文已经存在网上20-30年了。其中有主要博客:大辩论(THE GREAT VINDICATIONS),可参见:https://tienzengong.wordpress.com

这里,我们先展现现代基础物理学领域的大论战。主流基础物理的理论与龚学物理理论的大论战,其主要战线现在划分得很清楚。

5.1超对称理论与前夸克理论

主流弦物理在去年的Strings 2016会议以后,于2016年9月15日公开发文最高层集体承认其失败。2017年六月底在以色列特拉维夫召开的Strings 2017,诺贝尔物理奖获得者David Gross再次公开表示M弦物理和SUSY理论作为物理学理论已经彻底失败。

5.2希格斯玻色子与真空玻色子

LHC发现希格斯玻色子已经5周年了,可是到现在主流物理还没有搞清楚这个希格斯玻色子的产生机制。而龚学33年前就已经精确计算出该粒子质量,应该是真空玻色子。

现在全球最热门的课题之一是研究希格斯玻色子与中微子的特性,主流希格斯机制的关键是定义了:中微子必须马约拉纳费米子。而现在的全部证据,表明99%是否定结果。现在主流物理也已经到了在考虑自己是不是错了时候。

- 3 “膨胀宇宙学”与“周期宇宙学”

2017年主流物理界关于宇宙暴涨理论已经进行了公开论战。我们已经多篇文章表明,宇宙暴涨理论是错误的理论。而龚学理论在33年前就提出了宇宙创生及其周期循环发展理论。特别是龚学关于普朗克CMB数据的理论计算举世无双,预测了9%宇宙暗流被证实。

5.4量子不确定性:基础与表现、本质与表象

统一力方程给出了量子引力与万有引力的统一,这种统一力的本质是统一力驱动万物在时间中运行。并且表明宇宙基本力的本质是确定性的,而其表现出的量子力学不确定原理是这种力表现出的自然结果。

5.5创造定律(第一原则)与不可理解

从虚空中创造宇宙万物,不仅仅是中华古典道家哲学的论述,而是现代科学方法的重大突破。龚学理论解决了一系列主流物理诸多不可理解、不可解决的开放问题。这是一种方法论、认识论的创新,我们也有专门的论文论述。

以上概述了龚学理论与西方主流物理的大论战的整个现状。我们已经有博文对其进行了详细的描述。

我们坚信龚学理论是正确的理论,真理性的理论。龚学不仅仅是物理学,龚学还是通学!龚学理论还会继续发展,并取得最后胜利!龚学理论将会发扬光大,龚学理论终将照耀世界!

六、终极真理、九九归一

我们都有这样的体会:就算一个很小的百十来人的微信群,一讨论到真理、信仰和政治理想等大问题,往往不欢而散。因为,各人有各人的主义、各人有各人的思想。而更大的社会团体和人群,更是无法达成完全一致的意见。人类不同的种族和不同的文化也有很大的差异,种族的冲突、文化的冲突、宗教的冲突导致争斗,冷战和热战。

现在的科学思想,同样面临这样的问题。主流科学某些团体把控科学话语权,那怕在错误道路上走过半个世纪,他们也绝不容忍反对意见,将反对意见排除在主流科学利益团体之外。理念的冲突,文明的冲突已经越来越明显,特别是如今东西方文明存在明显的冲突!

6.1解决问题的途径

走出冲突的途径,是相互理解,相互融合,求同存异,并寻求实现更高层次的统一。因为。我们生活在同一个地球,我们在同一天空,同一个星系,同一个宇宙,我们是相互关联的整体。从整体性思维出发,探寻相互依存的思想理念,找出宇宙世界统一的理论,从而实现大同世界。

6.2,龚学理论,可能答案

1 ) 终极科学理论

科学最终目的是寻求真理,获得终极真理。人类能否获得终极真理?霍金表示怀疑和否定。我们认为这样的终极真理已经出现。问题是,这样的真理如何能让所有人信服,从而在统一的真理面前,大家就安稳了,踏实了。

参见:《超统一理论,科学的基础》

2) 统一语言学宣言

各个民族都使用自己的语言,有自己的思维习惯,使得彼此很难彻底沟通和理解,很难达到同心同德,致使巴比伦通天塔无法建成。当我们发现,宇宙一切物质都拥有相同的语言结构和语言规律,包括与外星人,完全可以实现通用的统一的宇宙语言沟通。

现在的人工智能技术,已经将人类语言相互自动翻译。这样,技术上成就发展很快。不远的未来,大家能够准确无误的交流沟通,就不会有那么多的误解和猜疑,隔膜和冲突。

参见:《语言学的宣言:通用语言和超统一理论》

3)统一宗教理论

人类的思维可以到达一个虚有的国度,都冥冥中感受到一种超越人类自身的力量,各个民族都发展了自己的信仰和宗教。其实,就像盲人摸象,都获得的这个背后的力量的一个方面或几个方面,但还无一个达到这个的秘密的全部整体! 如果各个宗教更进一步的往前探索,或许能走到一起。龚学已经发现这些宗教共有的一些规律。至少,在尊重原来各个宗教教义的前提下,对这个统一的全面的神秘力量有一个统一的认识。条条道路通罗马!大家有可能共同到达那个最高级别的真理面前!如是,大家都安心了,安静了。参见:《神圣的宪法》(平装–1992)

理想的羽翼很丰满,然而,现实的躯体很骨感。现实是残酷的,充满误解、冲突、仇恨、战争,难以沟通、理解、协同。特别是在物质的诱惑、利益的争夺下,人的自私自利和贪婪使人疯狂和迷失。现实主义的出路:在物质文明不断丰富的时代,人类更应该注重精神文明的建设。

东西方科学、哲学、宗教可以进行充分的交流,这样东方文明和西方文明可以充分融合。现在已经到了这样的时代,我们能够这样去做了。我们人类都是同一个大家庭的一员,大家一律平等,和平相处,天下就太平了,世界就大同了。

这是一个理想主义的前景,同时,这也将是未来理性的现实主义的必然选择结果。

这是一种信念、这是一种追求、这是一个伟大的创新与创造!这是一个人类不可缺失的真理与智慧!这是自然之道的现代表述。这是一种科学理性,更是东方思维与中华文明的伟大胜利。

七、宇宙舞蹈,天使之歌

宇宙创生以来的一百四十亿年的历史长河中,自然世界正在一分钟一分钟地向前移动,并按预定的节奏,优雅和喜悦地走向预定的命运,一路翩翩起舞。

《超统一理论》—(Super Unified Theories,SUT)就是其中的一个舞曲,《大自然的宣言》无疑就是天使之歌!

7.1 统一力方程

基础物理认为宇宙有四种作用力。龚学创新物理学已经给出所有力统一方程:

F (统一力) =K* ħ/(delta S * delta T) ———(方程2)

空间S, 时间T,ħ普朗克常数,K为力耦合系数

该方程成为大统一理论的最有力候选方案。

可以发现,测不准原理是该力的直接结果:

取:Delta P = F * Delta T = K* ħ/ Delta S

则:Delta P * Delta S = K* ħ———(方程3)

当:K>=1, 有Delta P * Delta S>= ħ ,这就是量子力学著名的测不准原理。

这个K是可以确定性计算的,有非常精准的计算K的公式。所以,方程3,这是一个宇宙世界的确定性原理。

7.2 量子宇宙与生命

此外,龚学理论是关于宇宙“量子计算”理论,即在物理定律中必须包含计算装置。当然,龚学理论发现,无论是质子和中子都是图灵计算机的基础,包含了生命的种子。参见: http://www.prequark.org/Biolife.htm .

八 自然宣言,道法自然

龚先生的新作《大自然的宣言》(Nature’s Manifesto) 已经正式出版,一个划时代的思想理论体系已经完整地呈现在世人面前。《大自然的宣言》昭示了自然世界的真理性的学术思想理论。它是这个自然世界最真实准确的描述!这个理论是这个迷茫纷争的世界的指路明灯!它是人类所理解的世界观和宇宙观的一个升华!它是现代科学的虚幻和不切实际的片面狂妄的一剂冷静剂!它是西方科学与古老东方学说达成某种统一的粘合剂!它是彻底改变原来的陈旧的固有思维的催化剂,是创造创新思维的典范和榜样。《大自然的宣言》 是当今科学登峰造极的最高成就!

第一原则,指出了自然的本质。虚无是这个真实宇宙的根基,这是进入我们真实宇宙的入口和最初原点。同时,这个虚无也是令人迷惑的量子纠缠的源头。

时间锥,是这个学说对于我们这个宇宙世界的关于时间概念的新描述。这个时间锥包含实时间和虚时间,关键是同时包含现实时间t和反时间-t,虚时间it 和反虚时间-it。宇宙世界的一切事物都在这样的一个时间坐标中定位。同时看到现在和过去,真实和虚幻。这是大自然的大眼界所表达的时间概念!这是一个比霍金的时间更为先进的概念!这是神奇的眼光!要是有人说这是神的角度,也可以说这个时间锥的旋转的的确确是自然之神给出的第一推动!

方程0,正是这样神奇的时间锥,在三维物理空间的复合表达,构成64维度。其中48个维度,就是镶嵌在这个宇宙世界中的48个基本粒子所在。而余下的16维还原为量子化的标准实四维时空和虚四维时空(4×4=16)。并且,方程0描述了这些基本粒子与这个虚实时空的量子化的关联关系。这也是一个创造宇宙和宇宙万物的创世方程。

虚实非完全对称,所有的基本粒子在实时间和虚时间的自旋中获得质量。而所有的虚时间和虚空间就是这个实宇宙的共同的超对称怪球(Ghost Sphere)。我们能看到的这个宇宙只是整体宇宙的正面,而这个怪球就是这个整体宇宙的反面。我们将这个怪球压缩成为一个点,我们称之为怪点(Ghost Point)。这个怪点就是这个实宇宙的超对称伙伴。宇宙万物只有结合实空间实时间与怪点的自旋而存在。因此,所有的现实世界在自旋时必须进入这个怪点。所以,怪球或怪点是这个实宇宙万物共存共有共享的基本点。

统一力方程,因为,有了时间锥的旋转这个第一推动,从而产生了宇宙万物以推动力!从而可知时间是驱动这个宇宙从过去到现在,并走向未来的唯一驱动的本源。因此,方程1 — 统一力方程,给出了这个宇宙世界的所有的力均必须遵从的定律!

然后, 是整体性和统一性。我们可以发现整个宇宙世界不仅成为一个统一整体,我们的理论也可以统一地描述这个宇宙了。整个宇宙拓扑结构就是一个面包圈。于是,有了alpha方程,宇宙基本粒子的结构常数计算,宇宙学常数计算,宇宙可见物质、暗物质、暗能量的计算,真空玻色子(Higgs)的计算等重要宇宙结构参数,我们的理论计算结果与世界公认的客观观测高度匹配。这样整体性的结果,举世无双,无人能及。我们已经向全世界挑战,谁能与之争锋,我们予以奖励。由此,宇宙万物,在我们的创新物理学中都可以计算出来。特别是发现构成宇宙物质的主要成分:质子、中子含有计算核心—-生命的种子。因此,生命的诞生,智能的出现,生物进化的本质是其智能驱动的产物,数学与物理同构,万物都可以享有通用语言学定律,社会、经济、军事、政治皆是一个统一整体体系。

中华传统哲学、道学基础,正是我们中华民族的伟大和睿智。中华民族的祖先所发现的易经,解释了宇宙世界、世间万物。易理是世界上第一个古老版本的万有理论。老子 《道德经》 第二十五章:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”总结了宇宙世界的最基本的客观规律:宇宙中的一切都是自然的产物!我们的理论是基于现代科学方法之上的大自然的新版万有理论。我们总结的就是这个宇宙万物的最高法则—-自然之道。

总之,这样的一个统一的宇宙世界的学术思想范式(最终的整体宇宙的统一理论或万有理论,Final Total Theory Of Everything)已经基本成熟。《大自然的宣言》的出版,标志着这个学说已经可以成为一个自成体系的独立学派!

这个学派彻底打败了统治主流物理近半个世纪的M弦理论,西方主流的物理理论不能描述这个客观的宇宙!他们已经正式投降!

这个理论宣布超对称粒子不复存在!这个理论宣布欧洲重子对撞中心撞出的根本不是希格斯玻色子,而是我们的真空玻色子。

我们的理论指出西方半个世纪以来的现代基础物理所得出的某些结论,纯粹就是一些误人骗人的把戏。龚先生的新书一一揭露批判了这些错误理论。

40年来的主流物理的实验探测数据,更加趋向龚学理论计算预测的数据,并将更精准地得到检验。

因此,现在可以看到主流物理的走向,也逐步趋向回到龚学理论的基础。龚学理论越来越体现了它的巨大价值。现在,哈佛、加州理工学院、麻省理工学院和其他大学都在认真研究龚学理论。

龚学理论与主流一起成长发展,见证了主流的成功与失败。龚学理论严厉批判主流中的一些错误,那些谬误逐步被主流淘汰。因此,龚学理论从来不是反国际主流,而是不断地确立为国际主流的一部分。

这个学派已经有了巨大影响,包括得到一批诺贝尔物理学奖获得者的赞赏,物理世界的重大事件中已经有我们的声音。但是,这个学派还没有完全融入主流,还被排斥在主流之外,还没有广泛宣传和普遍接受。这个学派还要有更多的人来学习,研究,传承和发展。现在,在西方可以自由写作出版《大自然的宣言》 ,这是一个值得赞扬和庆幸的事,这是能让更多人了解学习这个思想理论的好事。

我们还应该加强学术团体的建设和建立促进学术发展的机制,让更多人成为这个学派的拥护者,研究者,传道者。

我还要继续努力学习,研究,宣传这个学术思想和理论。我相信这个自成体系的独立学说将成为一个全球性的显学!

龚学理论,横空出世,自然宣言,傲立天下!

九、结语

由于论文题目所牵涉的范围很广,准备时间有限,本文只是总结了一下前期的博文,还有很多问题没有展开讨论。但作为一种终极理论的探索、道路、信念和展望,有兴趣的朋友,请予关注。在此感谢龚先生多方指教!

宇宙世界,整体和谐;

自然之道,融汇贯通。

万物终极,完美统一;

大同世界,天下一统。

我们的网站主题:《统一的宇宙,统一的理论》

http://www.pptv1.com 或 http://www.pptv1.cn

欢迎光临!

参考文献:

- 彭罗斯 《通向实在之路》,2004年

- 彭罗斯《宇宙的轮回》,2010年

- 霍金《时间简史》,1988年

- 霍金《大设计》,2011年湖南科学技术出版社, ISBN:9787535765444

- 温伯格 终极理论之梦 湖南科学技术出版社 2007,ISBN978-7-5357-3688-8

- 劳伦斯.克劳斯《无中生有的宇宙》,2011

- 弗兰克《虚空—宇宙源起何处》,重庆大学出版社,2013

- Jeh-Tween Gong,Super Unified Theory: The Foundations of Science

- 1984,US copyright TX 1–323–231,ISBN: 9780916713010 (0916713016)

- Tienzen (Jeh-Tween) Gong,Truth, Faith, and Life , Adams Press, Chicago. 1990, ISBN 0-916713-04-0

- Tienzen (Jeh-Tween) Gong, The Divine Constitution, Adams Press, Chicago. 1991, ISBN 0-916713-05-9

- Tienzen (Jeh-Tween) Gong,Linguistics Manifesto ISBN 978-3-8383-9722-1,

- Tienzen (Jeh-Tween) Gong,Nature’s Manifesto , Copyright © 2017 Published by Prebabel Institute & Society of TOE

- 王德奎,三旋理论初探,四川科学技术出版社,2002年

- 王德奎,解读《时间简史》,天津古籍出版社,2003年

- 孔少峰、王德奎,求衡论—庞加莱猜想应用,四川科学技术出版社,2007年;

- 兹维伯恩等,粒子物理学迎来革命时刻,环球科学,2012年第7期;

- 李小坚,龚学时空与物质粒子的关系,http://www.pptv1.com/?p=2036网;

- 福田伊佐央,超弦理论:最有希望成为统一解释中各种物质与力的终极理论,科学世界,2017年第8期,魏俊霞等译。

- 量子引力研究简史,环球科学,2012年第7期。

- 邵丹、邵亮,邵常贵《量子引力—-空时与引力的新体制》,湖北科学技术出版社,2015

- 邵量,邵丹,邵常贵《空间时间的量子理论》,科学性出版社,2011

- 罗正大著 《宇宙自然力 : 自然外力与自然斥力》四川科学技术出版社,2012

- 罗正大著 《量子外力——宇宙第一推动力》四川科学技术出版社,2003

- 姜放 《统一物理学》第三版,2018

- 梅晓春《第三时空理论》,知识产权出版社,2015

- https://tienzengong.wordpress.com/

- http://www.prequark.org/Ftoe.htm

- http://www.prequark.org/Gravity.htm

- http://www.prequark.org/pq11.htm

- http://www.prebabel.info/

- http://www.prequark.org/Pq1.htm

- http://www.ams02.org/

- 科学方法的正确性问题, http://www.pptv1.com/?p=324

- 《M弦理论在它自己建立的标准下完全失败》,

- http://www.pptv1.com/?p=14

- 《多元宇宙已经崩塌》, http://www.pptv1.com/?p=83

- http://news.berkeley.edu/2016/06/02/universe-expanding-faster-than-expected/

- https://medium.com/@Tienzen/quantum-gravity-mystery-no-more-1d1bf39ad255#.r27qw9g1t

- Ethan Siegel, Contributor toScience#WhoaScience JUL 21, 2016

- http://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/07/21/dark-matter-may-be-completely-invisible-concludes-worlds-most-sensitive-search/#4cc724325b60

- 蔡贞东,《万物皆复数》,九州出版社,2011

- B.K.里德雷 李泳译《时间、空间和万物》,湖南科技出版社,2003

(未列全)

Peter van Nieuwenhuizen 在黑板前