多重复数物质空间与三旋理论探讨

—-量子信息理论的研究与应用

王德奎 李小坚

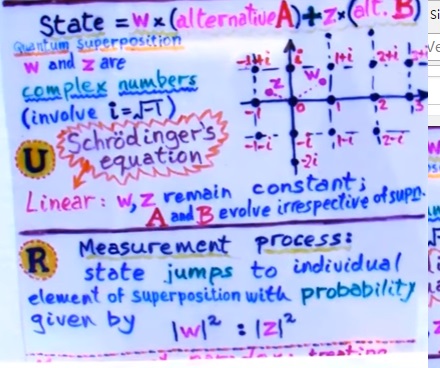

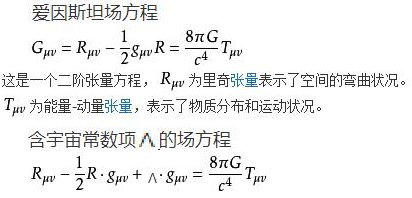

摘要:本文参考了文献12,采用多重复数对基础物理进行描述,试图厘清物理世界底层结构和相互关系,尝试建立三旋理论与规范场、圈量子理论、龚学理论的联系。对量子信息隐形传输采用彭罗斯的“里奇张量引力”思维,主要是取韦尔初创规范场时的微积分求积分,要“间断”连续光滑曲线的办法的反思启示,我们这里也“采用间断”分割,从而就有两个相对的间断面;而间断面就类似量子卡西米尔效应平板对,存在点外和点内时空中的物理信息关系。探讨点外和点内空间的物理世界的底层描述,试图弥补解答物理学中的一些隐秘关系,如超距作用的难题、量子引力理论、量子信息传输等问题。

关键词:多重复数,点内空间, 引力, 里奇张量 ,韦尔张量, 卡西米尔效应

一、引言

《求衡论》一书中给出了量子信息范式,有一些超前理念,如量子结构信息、传输信息以及点内空间和点外空间的时空特性等。该书在探索中提到郭光灿院士的量子概率克隆机制原理,提出结构信息不可克隆,但交换信息是可以克隆的。基于科学事实和科学理论,必须更严格地加以探讨。总之我们追求科学真理,并尽量将常识或思想,变成客观理论。此外,该书第七章“共轭量子信息传输”,是有创意的。目前我们一起再进一步探讨其中关系到的非定域性问题,来探讨贝尔不等式关系是否成立的问题?我们都认为复数中的虚数,存在“点内空间”。复数是把点外与点内的统一。龚学将这些内点联通成一点,或一个球。因此,全息也包含在内,纠缠也包含在内。

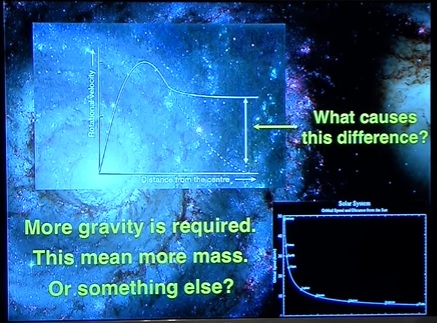

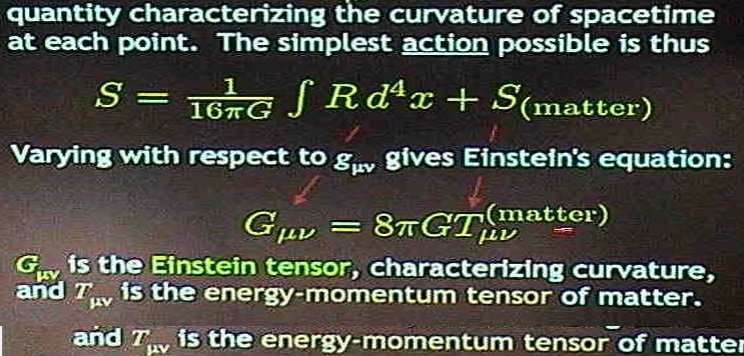

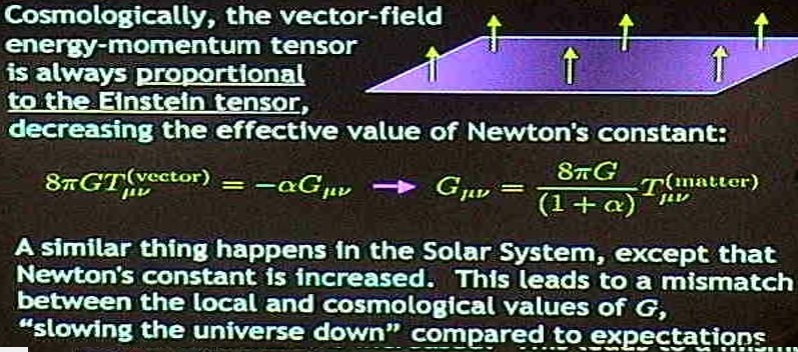

其次,两种引力情况中的里奇张量,这种模式即是圆周运动模型,时空的旋转与自旋。而韦尔张量这种模式,即指直线连接、运动,这种运动虽然能更直观地说明可以传递信息和能量,但要说明圆周运动的引力量子信息隐形传输,就简单了些。把韦尔张量引力这种存而待论,那么,基于里奇张量引力这种作用力的模型,自然像原子轨道电子运动及层级模型。我们要对里奇张量引力传输进行深入研究,圆周运动这种量子相互作用,是否可编码,是否可传递信息?它的作用范围多大?有无可能测量得到客观的数据?

这里我们将讨论量子信息论,特别是量子结构信息+量子传输信息,应该是一个二元方案,就还需要一些数学-物理工具,如多重复数,包括圈量子理论。以及还需要有实证的数据和结果,并发展应用。我们最近得知苑广明先生,在多重复数方面的研究做得不错,但还没有完备,如很多物理内容他没有加入,以及如何描述量子信息?如何将多重复数描述与三旋理论联系起来,并达到一致?等等问题,以下内容,就从描述多重复数与量子引力信息隐形传输开始探讨吧。

二、多重复数描述与三旋理论联系

多重复数系Zn定义如下:Zn= Xn+Ynin :Xn,Yn ∈Zn-1 ,Zn 为多重复数。其中:令io=1,Zo为实数系。对每个 n>0,令in 的平方等于 -1。因在多重复数系中,是符合交换律的,说明多重复数系是数系的一元扩展,1-形式。

这样 Zo就是实数系,Z1 就是复数系,Z2 是双复数系,Z3 是三复数系, 而Zn 是n 阶的多重复数。每个 Zn 形成一个巴拿赫代数。多重复数系不能和克利福德代数混淆。因为克利福德代数里-1 的平方根是反交换的。克利福德代数是数系的多元扩张,是 2-形式。多重复数系不能和克利福德代数混淆。因为克利福德代数里-1 的平方根是反交换的。克利福德代数是数系的多元扩张,是 2-形式。Zn与子代数 Zk 的关系(k = 0, 1, … n−1):多重复数系 Zn 在Zk 上的维数为 2n−k。当k=0 时 Zn 的维数为 2n。也就是说 Zn∈Zn-1。数系的一元扩展始终是前一多重复数空间的二维线性空间。

由于采用多重复数,可以运用博特周期性定理描述酉群的同伦群和正交群同伦群的周期性。多重复数的展开形式为标准的辛结构,所以多重复数的同伦周期为 8,在物理意义上同伦的概念可以和性质相似等同。多重复数是现代数学和物理学体系的演绎和发展。通过对多重复数的深入 研究可以进一步揭示客观世界的规律—-如中国本土学者王德奎先生提出与发展起来的三旋理论。

属于基础物理学理论的三旋理论,最早可追踪到毛泽东时代,与物质粒子无限可分有关。在此,王德奎先生创立的三旋概念时,把无限可分引向环量子粒子有“三旋”:体旋、面旋、线旋,且视为物理空间的自然属性。这样三旋理论甚至能深入到夸克层底下的符号信息表述,构成底层结构。同时物质可由一个个环量子的线旋自然耦合,形成链,再看成是一条线、面、体。而西方圈量子引力理论(LQG),已是20 世纪90年代后期才提出的。其中的圈量子旋转网络概念,最早是英国数学家彭罗斯首先设想出来的。圈量子引力理论在最近十多年才发展迅速;该理论解释物质是由环相互作用并相互结合, 形成所谓的旋转网络。我们国内LQG最具代表性的工作,是邵常贵教授的《空间时间的量子理论》一书,它在理论上较全面地树立了一种空间时间离散和量子化的新图景。因此,三旋理论的环量子三旋自旋,与LQG旋转网络极为相似,值得大家对比研究。

在曹则贤教授的《量子力学》书中,量子化方案量子化的角动量和能量出现的是同一个量子数n,这为后来的深入研究埋下“陷阱”。因为这简化得太很了。类似玻尔模型等,是把电子限制在一个平面内。其实电子是在整个三维空间内绕原子运动的。这要有距离r和两个角坐标,即倾角θ和方位角φ来描述。而对应的总角动量和方位角φ的角动量,还涉及倍数m和L;而且m和L是两个整数,可取正负。量子智慧,能量是分立的。玻尔的原子发光模型,氢原子谱线的位置,即谱线的频率和波长看似合理,但索末菲解释谱线在磁场下的分裂模型,却增加了谱线的强弱和颜色不同的解释难度。海森堡和克拉默斯合作解释色散,海森堡想到振动随时间的变化,提出谐振子,以及矩阵及矩阵力学,大大增容了量子化。即量子化方案,矩阵是一个大数的量子数。

由此到头来,算符、算子、本征值、本征矢量等都类似一种“操作”。是什么“操作”呢?实际是2的(2×360)次方偏振量子数的符号编码“操作”。由此解释波动力学和矩阵力学的合流,看薛定谔量子波动方程以及费米黄金规则,光子和电子两个主角被当成球量子,薛定谔参考哈密顿-雅克比方程,和玻尔兹曼的熵公式,描述想的也只是玻尔兹曼的类似球量子原子的模型。

所以薛定谔量子波动方程,是如同弦振动的节点,波函数ψ自然性质的有界,是方位角φ和倾角θ的周期函数,包括之前玻尔和索末菲的三个量子数n,L,m。这当然也涉及偏振量子数,但量子波动方程从来不曾梳理清楚过。即使1926年底狄拉克构造的“态矢量”,本征矢量,态函数等四个量子数n,L,m,ms也仅是偏振量子数的特殊值。曹则贤教授在《量子力学》一书中说:落实波动力学的概念为数学表示的物理世界,同真实的物理世界之间,是有些距离或者说是偏差的。但脱离了数学所谈论的物理世界,恐怕离真实更远。这特别表现在光子和电子等基本粒子的自旋上,它们的半径非常小,基本上是看不见的。

但要落实光子和电子等基本粒子的多种多样,类似光谱线等量子化的角动量和能量出现的量子数,又非得利用球状体的自旋的数学表示的物理世界,同真实的物理世界之间的联系,人类的思维、逻辑才能够合理想象。我国半个世纪以来创立的三旋理论,以环圈状理想对称自旋的数学表示的物理世界:体旋、面旋、线旋等三种自旋,联系真实的物理世界运动,强化了球状体的自旋中体旋和面旋允许的态叠加原理。联系薛定谔的波动方程也允许的态叠加原理,对波函数的几率诠释的归一化,就易如反掌。而环量子的线旋,涉及点内空间,这联系上复数。

波函数ψ带来的一个怪物,正是复数。它的实部加虚部,ψ也可以表示为振幅,这也涉及偏振量子数操作。早在1845年法拉第就发现偏振光,如果沿传播方向加一电场,则光的偏振方向会发生旋转的电光现象,更证明自旋的存在。1875年克尔发现折射率随外加电场改变的克尔现象;1896年塞曼研究克尔现象类似的外加电磁场改变发光频率,发现发光体置于磁场中导致的谱线分裂的塞曼效应现象。由于运用1920年以前的量子理论,不足以解释塞曼效应的全部。而且斯塔克在1913年,也发现发光谱线在电场中会发生分裂的斯塔克效应现象,还比磁效应更强。1921年斯特恩和盖拉赫研究玻尔的空间量子化的概念,到1922年他们发现,垂直方向上非均匀的磁场能将银原子束,分成上下两束。为解释斯特恩-盖拉赫实验碱金属发射光谱的双线特征,1924年泡利提出电子存在“二值的”量子自由度。

泡利不相容原理就是在每个原子的轨道上,只允许存在两个电子。1925年克罗尼希把泡利的“二值的”自由度,解说为电子的“自旋”。即使是现在,电子自身在转动的图像,也无法使人接受。这就是数学表示的物理世界,同真实的物理世界之间的偏差,况且自旋的电子要产生大的角动量。但这没有什么关系,1926年乌伦贝尔和古德斯密特发表的电子自旋假说的论文,能解释光谱的精细结构和塞曼效应。他们说光谱项里的半整数,是电子的第四个自由度,可理解为电子绕一个固定的轴转动,就产生的一个固定的磁矩。

现在如果联系彭罗斯对里奇张量引力讲的:当一个物体有被绕着的物体作圆周运动时,被绕物体整个体积有同时协变向内产生类似向心力的收缩作用。那么在所有存在自旋运动的基本粒子里面,就都自然存在引力。基本粒子转动饶着的那一个固定转轴,就类似被绕着的物体或星球,具有全域性手征的标志意义。这后面再讲。数学表示的物理世界同真实的物理世界的距离,泡利尽管反对电子的角动量来自自转,但他在1927年还是构造了描述电子自旋的泡利矩阵理论。

这是现代物理学从经典“藏象论”向经典“藏数论”迈进的突破,也为现在偏振量子数的应用打下了基础。经典“藏数论”的初创,是三个泡利矩阵加上单位矩阵,能和狭义相对论联系在一起。所以1928年狄拉克构造了满足狭义相对论的狄拉克量子力学方程。这就是对于光谱线的研究,最终导致电子具有自旋角动量的概念。现在物理学虽然不再把自旋理解为粒子绕自身某个轴的转动,而说成是粒子的内禀性质,或者如同质量和电荷,自旋是粒子的一个标签。并且自旋的标签与其他的标签相互间是独立的,用波函数关系式描述,例如电子的波函数,是由空间波函数ψnlm(r,θ,φ)和自旋波函数ψ(Sz )的乘积构成。

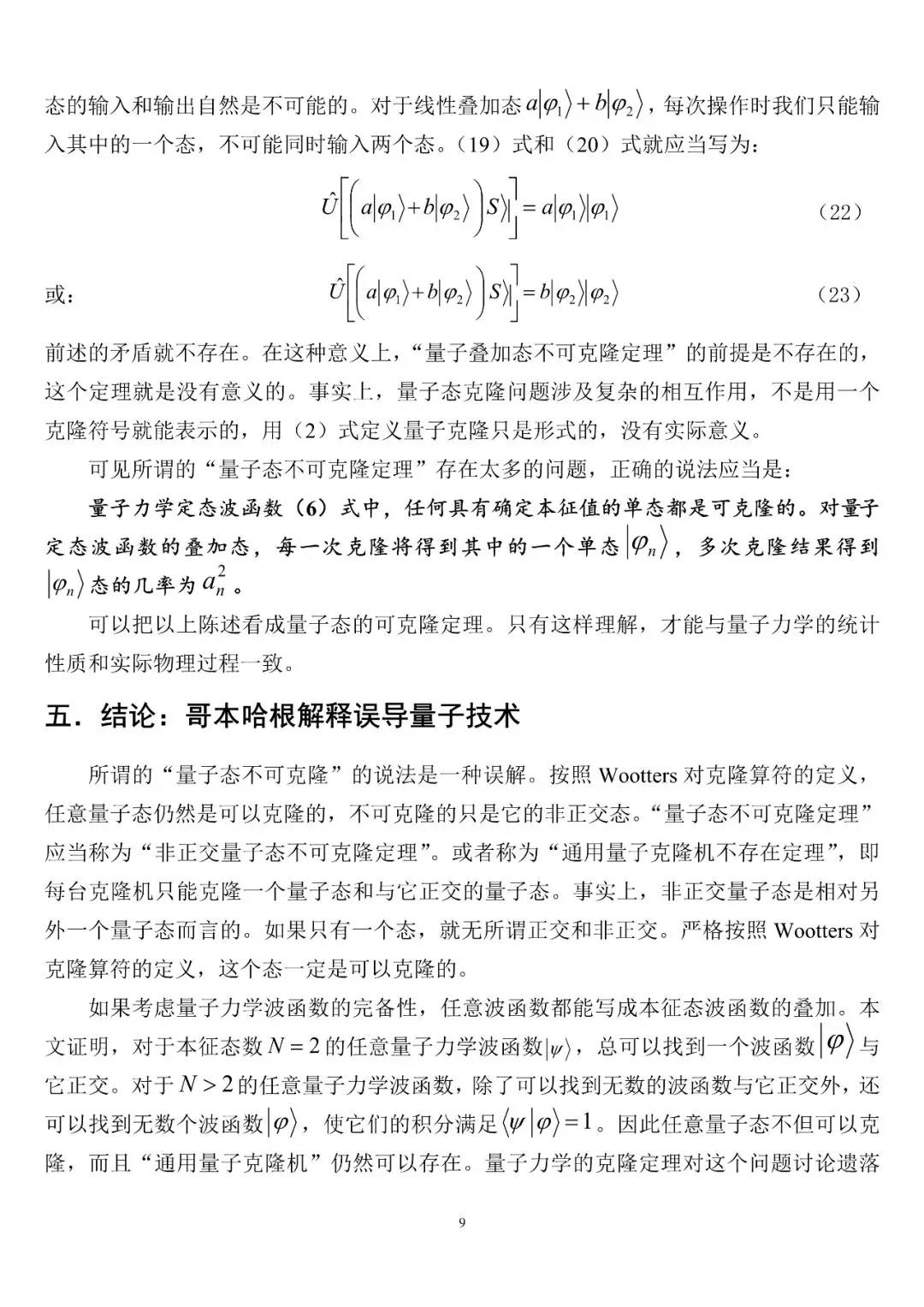

以此来分析引力子的波函数,也可以用空间波函数ψnlm(r,θ,φ)、自旋波函数ψ(Sz )和偏振波函数ψλ(me )的乘积构成。电子波函数的两个分量是分别对应自旋的Z轴方向投影为+1和-1的两种情形,其实按偏振全域倾斜或偏折角360°描述,自旋在Z轴方向投影为+1和-1的两种情形也包括其中。但这只是一种特殊的情形,而且可能是短暂的冗余码,所以从“原子实”到“引力子实”对应,从选择定则出发,把偏振量子数和自旋量子数分开为好。

在多原子体系中,电子的跃迁会和转动、振动模式耦合在一起,选择定则更复杂。同理,在量子引力信息传输中,多“引力子实”的量子信息发散吸收也会和转动、振动模式耦合在一起,即使没有自旋,偏振量子数也是“天使世界”内禀自由度的一大特色。1926年克莱因和戈登提出的克莱因-戈登方程,描述的就是没有自旋的粒子的相对论性量子力学。

在量子力学中讨论系统的状态,可以看作的希尔伯特空间中的一个矢量,其实就与偏振量子数有关,且不说量子化学元素周期表的量子数组合和构建原则。从量子限域效应表现,看吸收与发射,以及受激辐射的量子,1916年爱因斯坦的“量子理论视角”就提出光子拥有相同的相位、频率、偏振和方向,这实在太伟大。其实目前物理学对光子运动的相位、频率、偏振和方向知道很少,对“引力子实”运动的相位、频率、偏振和方向的研究,更是空白。“引力子学”正是在这种背景下的应运而生。因为从固体能带论和量子限域效应建立的时间起,就注定“引力子学”在赋予的这种广阔发展空间内会诞生。特别是完成从找“天使粒子”到“天使世界”的最后“一公里路”之后,更有把握这样说。

2017年7月21日美国《科学》杂志上报道,由何庆林、寇煦丰、张首晟、王康隆等4位华人科学家领衔的科研团队,终于找到了正反同体的“天使粒子”—-马约拉纳费米子。引力子是“天使世界”吗?如果张首晟教授将他们新发现的手性马约拉那费米子命名为“天使粒子”,张首晟教授说他是联想丹•布朗的小说及其电影《天使与魔鬼》这部作品,引申“描述了正反粒子湮灭爆炸的场景。过去我们认为有粒子必有其反粒子,正如有天使必有魔鬼。但今天,我们找到了一个没有反粒子的粒子,一个只有天使,没有魔鬼的完美世界”。那么类此同理,众所周知,引力子是没有“反粒子”斥力子的世界,想当“魔鬼”也不容易。所以,也可以类似地说:引力子是“天使世界”。

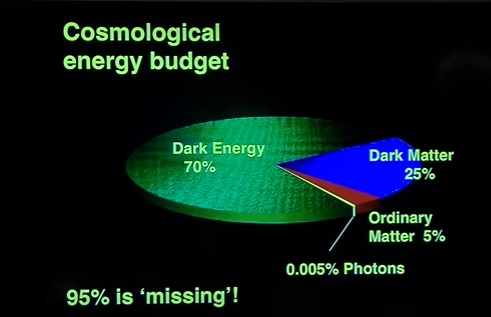

但引力子的“天使世界”,与常识的战场上容易看见士兵相反:宇宙和自然界引力“战场”到处存在,引力子“士兵”却看不到。那么引力子是否像和平年代,打仗的士兵主要驻守在兵营里一样呢?“引力子学”能否揭开谜底呢?限域效应是指当物体被局限到一个足够小的空间里时,可能会表现特异的性质或行为来。万有引力涉及的物体、星体、正物质,即使无限多,但和整个正、反宇宙、平行宇宙的无限多比起来,仍然属于“限域效应”。例如,大部分暗物质没有引力,而引力可以穿越四维时空到额外维的多维或高维空间去,这是所有其他正物质的基本粒子不具备的功能,这也许可以说是引力子的特异性质或行为吧。但这里限域效应的“限域”也许太大了,限域效应主要联系的是材料和偏振量子数。

限域效应第一个涉及的首选是能带理论和能隙现象。定态薛定谔方程分立的能量值可以是有限数目的,也可能是无限多的。能级及其上占据的粒子的自旋,要通过其他过程才被注意到。自旋与偏振相比,自然偏振容易管控得多。所以做量子纠缠实验,潘伟建院士首先采用的是从光子入手偏振。先不说自旋分的费米子和玻色子,定态薛定谔方程中波函数ψ不含时间,时间因素另由相应的相因子e-iEt/h描述。但这里相因子也与偏振的状态有关。从一维谐振子、一维无限深势阱到二维无限深势阱,能隙是能带之间的能量间距;能带涉及大块物质,最近报道太阳系的质量能量分布也符合薛定谔方程。

龚学理论认为极大和极小是一个完美的对称(或0与无穷的互反对称)。因此,极小空间的研究完全能够折射极大空间的特性。这个原理是统一的宇宙,统一的理论的基础。

从一维谐振子到一维原子链,其中电子的能量本征值呈一段一段的带状分布。不考虑缺陷,可把一块晶体看成由位置固定且严格有序的正离子实和在其中自由运动的电子组成的。原子实在晶体的空间结构三个独立的方向具有周期性,固体中的价电子也是按照能量从小到大的顺序占据能带中的能级的。最上面被占满的能带叫作价带,最下面空的能带叫作导带。价带顶部到导带底部之间的间隙,也叫作能隙。绝缘体的能带要么被占领,要么为空。满带和空带之间有能隙。一个被占满的能带没有导电的能力,所以成绝缘体。

所谓的导体,是其价电子占据的最高能带可能是两个能带交叠的这种半满的能带。而半导体是能隙不是很大,室温下也有一定量的电子被激发到导带中去,让材料具有相当的导电能力。而被称为拓扑绝缘体的特殊材料,是因固体都是有限大小的,因此必然存在表面。相对于完美平移对称性原子排列的晶体,表面就是一种缺陷。有限尺寸的绝缘体,其表面有可能导致一些处于带隙中间的能态,使该绝缘体的表面部分具有一定的导电性,而且改变表面原子的排列方式或者化学环境,表面的能级也可能会移动。例如,石友国、方忠、丁洪、钱天、冯子力、吕佰晴等科学家,就找到的磷化钼、砷化钽、钠三铋、三砷化二镉等晶体化合物,以及如单质铋、锑和化合物等,其内里是绝缘体而表面是导体的拓扑绝缘体材料。电子的自旋和运动方向之间是锁定的,表面态上的电子自旋保持与动量垂直,表面态受粒子数守恒和时间反演对称性的保护,不容易被破坏。

限域效应第二个要涉及灵魂猜想和灵魂定理。数学上定义的“灵魂”,是“针对某类特定的数学对象,可从这类数学对象的一些小区域,将性质推广到整体。这些小区域,称之为数学对象的灵魂”。联系卡-丘空间,灵魂猜想研究发现的是一个非紧非负曲率的黎曼流形的拓扑,所有的拓扑信息都包含在一个紧集合上,这个集合被取名为soul(灵魂)。灵魂猜想是说,上述流形如果在某一点的曲率是严格正的,那么soul就是一个点,此时流形同胚于欧氏空间。

灵魂猜想和灵魂定理能把拓扑绝缘体、马约拉纳费米子和引力子结合在一起。这涉及三个方面:一是联系空心圆球内表面翻转成外表面,涉及庞加猜想外定理,而与玻色子变费米子有关。二是联系约瑟夫森效应和量子霍尔效应等量子隧穿现象,涉及“贝里洞”和贝里张量,而与超导体和拓扑绝缘体有关。例如,在两块超导体中间夹一层薄薄的绝缘层构成约瑟夫森结,即使不加上电压,也能观察电子对飞越间隙的隧穿电流。这时绝缘层两端的电压是hf/2e 的整数倍,其中h 为普朗克常数,f 为微波辐射的频率,e 为基本电荷。三是联系霍金与彭罗斯的奇性定理引力强到足以捕获一个区域,涉及正常的闭合二维面和引力子闭合捕获面,而与费米子的自旋和转轴的偏振量子数有关。这又进一步联系到霍尔效应材料。

量子霍尔效应是将特制的半导体器件置于超低温和强磁场的环境中,可以观察到当电流流过置于磁场中的介质时,磁场会产生一个作用于载荷子的力,力的方向既垂直于磁场的方向,也垂直于电流的方向,从而促使电荷在器件的侧面聚集,产生一个电压以及与电压对应的电场,抵抗载荷子承受的磁力。这一电压与外加电流和磁场强度成正比,由于量子力学的作用,量子霍尔效应也可以与磁场强度及半导体器件的材料无关。如反量子霍尔效应。例如,研究“天使粒子”的实验就发现,在磁性拓扑绝缘体薄膜与超导体混合的结构中,施加强度很低的磁场之后,会形成量子反常霍尔效应态与超导态共存的状态,此时在磁场交替反转的位置,可以观测到手性拓扑超导序对应的半整数量子化电导,这种现象也是马约拉纳费米子模式的一个鲜明特征。

1937年埃托雷•马约拉纳预言,有一类特殊的费米子,像光子等玻色子一样,它们的反粒子就是自身,这种费米子就是如今所说的马约拉纳费米子。正反同体,神秘莫测。标准物理理论模型中,12种基本粒子被分成两大家族:电子、质子等8种粒子组成的费米子家族和光子、介子等4种粒子组成的玻色子家族。一般认为,每一种粒子都有其反粒子,且状态与粒子本身相反,粒子与反粒子相遇会瞬间湮灭。发现的马约拉纳费米子,是从有粒子必有其反粒子,被认为是永恒不变的真理出发,作的反其道研究。80年来马约拉纳费米子,经过几代物理人的努力,笼罩在其头上的“面纱”一点点被揭开。近80年来,世界各国物理学家从来没有停止过对“天使粒子”的探寻。该粒子的特殊性质,令物理学界对相关研究十分关注。这其中联系到量子通信问题还涉及中微子通信和引力子通信。

例如,发现“天使粒子”的马约拉纳费米子是一种手性粒子,“手性”可大致理解为这种粒子只沿一个方向运动,可用来实现低能耗的信息传输和处理。这与引力子有联系。1989年《潜科学》杂志第6期王德奎先生发表《气功与中微子》文章,谈“引力子通信和中微子通信”,就分析过前苏联的一种代表性的观点,如物理学家乌恰耶夫创立的中微子引力论认为,中微子以亚光速进行着杂乱运动,充满整个宇宙。其中一部分总是被天体吸收,结果每一天体都要获得一种“脉冲”。在日地系统中,地球向日面承受的中微子流比背日面要弱,由此产生的力脉冲差,恰好抵消地球绕日运动的离心力,太阳系中其它天体也都如此。这种中微子代替引力子的观点,在苏联上世纪30年代就有萌芽。应用于中微子通信,与光子光线反射传输信息的道理差不多。问题是中微子产生和中微子接受理解,都比光子光线产生和人有眼镜能自动理解光子光线信息难得多。那么回到引力子立场,物体天然存在引力子,“灵魂”的翻转看作引力子翻转,这能行吗?

所以证明灵魂猜想和灵魂定理成为有价值数学的课题。但联系“引力子通信”用途也许涉及军事,又有保密问题。葛森的《完美的证明》一书中说,第一类学术精英,是那些提出没有任何其他人曾想过的问题、开创新领域的人,如庞加莱。第二类是那些设计出解答这些问题的方法的人,试图证明其他人提出的定理,却还没来得及形成自己的定理,如理查德•哈密顿。第三类是那些珍奇物种,他们来走完证明所需的最后几步,这类坚持不懈、严格苛求又耐心超常的科学家,将铺设出其他科学家曾经梦想并标记出的道路,如佩雷尔曼。呵护佩雷尔曼的亚历山德罗夫(Alexandrov),佩雷尔曼是他最后的关门弟子。亚历山德罗夫是一位杰出的教育家,为前苏联培养了好几代大数学家。他1896年生于俄国博戈罗茨克,1982年卒于莫斯科。灵魂定理和灵魂猜想就来自亚历山德罗夫空间的研究。

但在20世纪50年代,亚历山德罗夫已放弃了亚历山德罗夫空间的研究。然而在此间,中苏两国的革命结盟,使对政治端正的川大数学系主任柯召教授,转向注意苏联数学的成就。而且1953年重庆大学张圣奘教授因“资阳人”到毛主席家吃饭,已得知主席关注战国的“分杵定律”。再到1958年大跃进毛主席发出向科学进军、“政治是灵魂,是统帅” 的指示时,“川大学派”领会这里的“灵魂”自然不是迷信,而能等价延伸及苏联数学家定义的灵魂猜想、灵魂定理。作为封闭空间内外翻转,也有“灵魂出窍”说法。那么战国先贤的“分杵定律”,分“端”到顶,会不会也像真空量子起伏,是“点内空间”零点能的内外的翻转呢?

这影响到略高一筹的“川大学派”,看到毛主席选定的“物质无限可分”命题,是在集中古今中外“量子霸权”的科学大智慧,但又十分小心。这就是我们以前说的“赵正旭问题”,现在已改口说的“柯召-魏时珍猜想” —-这是属于现代高等数学的进步,因为它不属于是“中学水平的推导方法”。

例如,非数学专业人员,从医学来看“柯召-魏时珍猜想”,似乎结论也简单直观:往往可以去联系对应高级的空心圆球庞加莱猜想外定理,以及联系弦线的不同振动的中医摸脉,从血脉振动的弦象翻转,类似可以对应各种病症一样。但这里更为关键的应用是,柯召-魏时珍猜想发展的离散里奇流理论和算法追求的严密性,会迫使“川大学派”共同努力完成的证明,是将三维流形的拓扑理论和计算理论,深刻地纠缠在一起—-这类似今天计算共形几何创始人、清华大学丘成桐数学科学中心的顾险峰教授,认为单值的所有封闭曲面,有三种几何中的一种:球面几何,欧氏几何和双曲几何可配一样。

这应用于精准医疗领域,如人造心脏瓣膜、人造骨骼、肝脏手术计划等,需要对各种人体器官进行影像获取、几何重建、特征分析等,这都绕不过微分几何逼近操作应用。如用简单的离散三角网格,逼近复杂光滑曲面技术关键,是可以分解成在光滑曲面上离散采样,和将采样点进行三角剖分。所以柯召和魏时珍等川大数学家在1963年前,并没有对外公开说在研究西方数学的庞加莱猜想和苏联数学的灵魂猜想。事实上,中国古老的医学,认为阴阳表内互动,人体内部疾病完全体现在其外表,望闻问切就可以断定病因病灶,基本可以不用手术及解剖学原理。

柯召-魏时珍猜想表述为“空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面”的证明,王德奎先生知道这个情况也是很偶然的。1963年赵正旭先生从川大数学系毕业,分配到四川盐亭中学初中部教书。王德奎先生在高中读书,开学不久一次到盐中图书馆去借一本30年代出版的爱因斯坦传记,赵正旭先生正在图书馆替暂时出外办事的老管理员照看,而与他偶然认识,才得知此道难题。赵正旭老师出生射洪县,1958年考入西南师范学院培养大学数学教师的师资班。1960因自然灾害该班停办,赵正旭从重庆转入川大,也许与柯召经历类似,而加入研究柯召-魏时珍猜想的。王德奎先生把柯召-魏时珍猜想开创的超弦理论,再弘扬起来,是2006年6月我国新闻报道两位中国数学家朱熹平和曹怀东,最终证明了百年数学难题“庞加莱猜想”。但到8月2006国际数学家大会宣布,却是现年40岁的俄罗斯数学家佩雷尔曼,因在证明庞加莱猜想的过程中作出奠基性的贡献,获得了菲尔茨奖。于是2007年王德奎先生等出版了约90万字的《求衡论—庞加莱猜想应用》一书,说明他与赵正旭先生交谈后的44年中,对赵正旭难题的学习和思考。即认为1963年前柯召-魏时珍猜想这项重大科研的情况,属于庞加莱猜想外定理,佩雷尔曼没有证明。正是因赵正旭老师讲苏联亚历山德罗夫拓扑数学空间的研究,被川大变为一道“空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面”请证明—-类似古怪的奥数难题让人终生难忘。

因为王德奎先生结合自己的三旋理论进行研究,发现这种翻转,属于彭罗斯讲的“零锥”问题,能翻新彭罗斯的宇宙轮回猜想,是类似空心圆球膜面加奇点式的翻转反包围—-柯召-魏时珍猜想的“内外翻转”联系,与一般循环周期不同,类似新陈代谢、阳泄阴收的内外翻转整体观,含有非线性和熵流等性质。所以我们说柯召-魏时珍猜想是属于现代高等数学的进步,而不是中学水平的推导方法。其次它背后重大的是—-中苏两国研究亚历山德罗夫空间拓扑数学及其延伸的灵魂猜想、灵魂定理,在今天还涉及引力子通信和中微子通信的应用探索。

三、引力子等偏振量子数的源流

很多人理解三旋,认为实数R是一个数轴,一根线。它的旋转,构成复数这样一个平面。而复数的二重复数,就是面旋。复数的三重,就是体旋。但量子引力信息传输,从球量子自旋和手征性定向调整校对纠缠现象上看,要讲清楚“量子自然全息自旋纠缠原理”,会遇到有具体计算,以及还要发展相关的模型和理论。这里圈量子和三旋理论,都是可以出发的结合点。其次,数学基础也可以借助多重复数。但这里还要补充的是,复数中的虚数,我们认为是在“点内空间”;复数是把点外与点内在统一。但运用到量子引力信息传输,为啥我们要用英国科学家彭罗斯的两种引力情况中的里奇张量这种呢?即独看重圆周运动模型,而把韦尔张量引力这种直线连接的运动,暂时不管、存而待论呢?

这是因为里奇引力量子通信,像自然中的原子轨道电子运动及层级模型。这里,电子自然属于类似量子计算机,而电子的自旋和偏振,以及各层级轨道上的电子的各自偏振,都类似量子信息的自然语言引力子传送,并且涉及我们说的超光速指的是虚数,这也是爱因斯坦的数学公式表达的。其次,我们说的引力子,也类似前面张首晟教授说的“天使粒子”,这类似信息兵,是0费米子,在凝聚态材料中已找到。由此,可知引力子比光子、电子、电荷的量子通信广泛得多,而且也能把量子通信和量子计算机结合起来,对人类社会未来有深远的影响。

但“量子自然全息自旋纠缠原理”的量子引力信息传输,主要还是从球量子自旋和手征性定向调整校对纠缠现象上看的。道理是量子引力里奇张量隐形传输,本身就类似量子计算机的自然语言发射类似的光纤电话原理。即产生量子引力里奇张量,作圆周围绕运动的物体是类似陀螺。只有整体形态一致的量子,自旋才有避错码的存在。反之,类似魔方的非整体形态一致的量子就不行。魔方只可与类似球量子自旋编码的冗余码联系,这里暗物质原子量子,就是属于冗余码的量子编码物质。这里暗物质很重、很多,也不容易被发现。其次,里奇张量引力的量子传输虽然普遍存在,但也要考虑某处里奇张量的引力子,是如何设定它们的量子信息传输的?实践提示的是:现代量子计算机和量子纠缠的测量,利用的是类似光子的偏振行为,而不仅是转轴方向的手征性区别。而且引力与信息量子纠缠的缠结特性,可运用引力子实的偏振量子数,类似“信息兵”的本征矢量、密码、算符,与量子计算机的操作原理本身的自然结合,来进行传送。

说到这里,自然会涉及到中国科技大学潘建伟院士的奥地利导师蔡林格教授,因为这类先驱他们证明验证贝尔不等式,实际用的就类似卢瑟福的原子行星轨道模型。而此原子模型,实际就是里奇张量引力量子信息传输与量子计算机的结合,即世界所有的物质,内在的“语言”是内禀统一的。但量子引力信息传输路线,涉及的韦尔张量引力规范场链线,机制就是卡西米尔平板引力模型。只是要区分实数,和虚数的正负对称的量子起伏数对,以及点内时空与点外时空。

在点内,是属里奇张量引力。在点外,是属韦尔张量引力。两者的统一,是以光速部分到达收缩为准。因为虚数超光速,可视为引力准备,超前预示、暗示、灵感等,这类似复数。这就找到了一个好对量子态不可克隆定理进行证伪的办法,即首先要认识、讨论贝尔不等式是否成立?有否非定域作用?梅晓春老师认为:贝尔不等式无科学意义,非定域性子虚乌有,或是自欺欺人或造假等问题。但我们认为,贝尔不等式是成立的。我们的这项研究,起始于上世纪70年代末80年代初我国兴起的人体科学,当时钱学森院士就倡导研究玻姆的“隐秩序”。

王德奎先生在学习了五年之后,1985年他在湖南的《自然信息》杂志第3期发表了《隐秩序和全息论》。他进一步的研究联系到,1985年上海科技出版社出版的《科学的未知世界》一书中,彭罗斯的《自然界是复的吗?》文章。于是他论证量子信息隐形传输的路线涉及两条:一条类似“实数”光速,在点外空间,类似有线电话式的韦尔张量引力量子信息传输,机制类似卡西米尔效应平板链。另一条类似“虚数”超光速,在“点内空间”,类似无线电话式的里奇张量引力量子信息传输。而里奇张量引力的收缩机制,类似北极出南极进的磁力线运动模型的线旋网络空间。但里奇张量引力仍然是以量子卡西米尔效应平板链机制,组装组合的磁力线模型的线旋运动,并且是在“点内空间”。

这两者的统一类似复数,即是以光速为准,作的里奇张量引力的体积整体收缩。正是这种收缩,才把类似蝉子、蝉鸣的“引力子”,类似排挤出体积的圆周运动外的。马约拉纳费米子,是自然界中存在的正反粒子相同的费米子,前面我们证明这与类似蝉子、蝉鸣的“引力子”有关,机制类似存在于在拓扑超导体中。而且马约拉纳费米子具有一种特殊的零维状态,被称为“马约拉纳零能模”。这种零能模对局部变化不敏感,还有望作为稳定的量子比特,应用在量子计算机上。而卢瑟福的原子行星轨道电子及多层级轨道圆周运动模型,就是属于里奇张量引力量子信息隐形传输与量子计算机合一的模型。马约拉纳费米子联系类似“信息兵”的引力子,实践上拓扑超导体也要通过拓扑材料和超导材料两种叠加才能实现。2017年中科院物理所研究员丁洪丁洪领导的合作团队,就是在磷化钼晶体中发现了超出狄拉克-外尔-马约拉纳传统类型的费米子,即三重简并费米子的。

在丁洪团队开展的这项新研究中,研究人员首次用单种铁基超导体FeTe0.55Se0.45(铁碲0.55硒0.45)制作,并证实了稳定存在的拓扑超导表面态。这项研究在2018年3月8日的《科学》(Science)在线发表。丁洪教授预言,如果对这种材料施加外部磁场会得到马约拉纳零能模。这里中国科学院物理研究所科研人员与合作者,是利用超高分辨率角光电子能谱仪,在一种铁基超导体上发现的拓扑超导表面态。目前他们开展后续研究工作,目标也直指马约拉纳费米子。就是说,实现量子引力信息传输是可能的;再说自然界,物质的原子模型本来是普遍存在。所以贝尔不等式的成立,联系非定域作用,只能属于是作里奇张量引力的体积整体收缩的圆周运动类型。

由此,考察和证明贝尔不等式是否成立,具有重要意义。这里,联系中微子通信为啥不好?不是因产生中微子,一般要用核反应,这有放射性,而是,中微子太微小,不与其它正常物质相互作用,难以控制。而光子、电子、电荷、电磁波通信,超远距离的星际通信不行,而且也类似没有虚数超光速的预警作用,以及保密性也不好。是否引力子最好,它是可以实现全地球、全太阳系、全宇宙的覆盖。引力子在哪里?特性如何?如果能够找到引力子作为通信媒介,是否可行?这里可举2013年湖南科技出版社出版的《量子之谜—-物理学遇到意识》一书,其中的第13章《幽灵作用—-贝尔定理》,介绍做的贝尔不等式的成立的成功的实验方法,分析其中的实验设置、操作,可证明“线旋与里奇张量引力模型是等价的”。其次,墨子卫星出来后,读潘建伟院士介绍我国星际的量子纠缠信息隐形传输文章,分析可见也还不是里奇张量引力量子信息传输。因为潘建伟院士的文章,他也直白地承认这一点。

这中间的道理是,到今天,韦尔张量延伸的最著名的,也就是韦尔规范场,和阿贝尔与非阿贝尔规场范理论。后者,杨振宁和米尔斯已经搞出包含虚数、复数的规范场,而涉及包括圆周运动,所以数学运用不成问题。

但量子信息隐形传输,我们之所以要采用韦尔张量引力的彭罗斯思维,其实可体会到的秘密要害,主要是取韦尔初创规范场时,来自属于微积分求积分,要用间断微分办法的启示。这里既然“间断”是分割,就有两个相对的间断面。而间断面就类似量子卡西米尔效应平板对,在点外和点内时空中都可运用。即这类似“上帝”的绳子,可用在点外和点内空间,胜过日本汤川秀树的介子论,这可弥补解答物理学中的一切超距作用的难题,如引力、量子信息隐形传输等。

因为只要有量子卡西米尔效应平板对,那么“0”点能的量子起伏,有的是“0”量子起伏的,类似“无中生有”的自然数、实数、虚数、复数等正负对称的数对,来撑腰。这种推证我们等候二十多年了,今天是能懂的其中的奥秘了。世界是物质的,物质的世界是可以被认识的。物质就是客观存在。能被感知的物质是客观存在,不能被感知的物质也是客观存在。没有能量的物质就没有有形物质空间和时间。但是物质还是存在的。要从物质的定义去理解,物质就是客观存在,事实上有一种物质,可以在能量的作用下形成有形物质。那种东西就是没有能量的物质,或者叫无形物质。无形物质空间类似属于超实数域空间或超复数域空间;无形的物质,没有能量,时、空、场的规定性和场、力(能)方向性。

即使基本粒子物质没有被定义,但是它也客观存在。没有能量的空间是由无形物质演绎的是不可观测的,也不能独立存在。但是并不妨碍我们抽象没有能量的物质空间;离开无形物质,我们将无所适从。从数学概念上,它就是构成数学的基础,最基本的数0和1,以及由其演绎的实数空间、点内与点外空间。由于其物质性,其真实结构为超实数空间。其对于基础真空的演绎为超复数空间。物质世界的本原基础空间就是超复数空间。有形物质空间(多重复数空间)只有能量才是有形世界的载体。能量使无形物质形成有形物质。所有的有能量的物质数的集合形成背景空间。单独的物质函数在背景空间的特有空间属性,既是这个物质存在的体现;而且单独的物质以其空间属性展示其物质属性,其一可以说是时空属性。但是物质空间是客观存在的,是由其它物质形成的。物质空间是有度规的空间,即我们的真空,是由无形物质和有形物质共同构成。

即物质空间是物质的一部分,客观存在的物质空间是物质存在的场所,该空间是由所有的物质集合演绎的物质形成。所有物质形成物质存在的背景空间,我们只能在这个物质空间里去认识物质。物质空间应该具有基本物质所拥有的全部性质:自旋,或光的极化,以及能量等等。若作平均,这些性质会彼此相抵消而得到零值,真空的“空”是以这样的概念维持着。其中一个重要的例子,是真空能量或能量的真空期望值。数系的集合叫做空间,也就是空间是由数的全体共同形成的。因而空间不是空的,是由物质的数填充的物质空间。数学空间本身就是数系全体的集合。即我们理解的0也是1-1=0 。空间的内部充满的是n和-n,n属于我们理解的空间,当然真空也是物质的真空;真空是由物质演绎的代数空间;是物质集合的真空。在物质世界无形物质空间是不能独立存在的。但是无形物质是无处不在的。无形物质空间只是整个物质空间的一部分。

有形物质的空间包括无形物质的空间;有形物质不能脱离无形物质空间存在,在数学上可以讨论但是在实际空间中是不可分割的。物质空间是客观存在的,无论采用何种数学工具都不会改变物质空间的本质。在数学上任何复数的数都必须是实数的扩展,没有1和-1就没有任何数。物质世界同理。只要逻辑的扩展实数就可以得到多重复数的形式。也就是客观存在的物质形态。基本物质及物质空间要讨论的是,基本物质的数理演绎形式。我们认为基本物质的形态是由数理逻辑决定的,完善完整的数理体系是基本物质形态的完美演绎;进一步完善数理理论也是对物理体系的完善。当然正确的数理逻辑本身就是基本物质的科学演绎, 从一般的纯数理逻辑的观点演绎,物质世界是一个大的物质集合(简称集合),既是数理意义的集合,也是物质集合的细分:这个集合的全集是整个物质世界,而我们所能了解的世界是它的一个分集。这个分集是按一定的规则演绎的是物质的群;物质群的一个子群可以用逻辑代数的形式加以演绎,我们可以称其为代数群。对代数结构的演绎,即是对物质空间的演绎。

数系的基元(单位元)是物质空间的基石,构成相应的基本结构。由基元演绎的逻辑空间是物质基元按数理逻辑充满的物质集合。我们将从数的导出开始用数理逻辑演绎基本物质世界。我们先数的起点:无论从集合论还是逻辑代数论分析,都是要先导出基元。由导出代数我们知道代数结构中最小的集合A符合下述结构:<A, •, +, ‘, 0, 1>是布尔代数。也就是说物质的最小集合包含:0 和1 的物质基元,是一元的。作为物质数我们要知道这里的0是物质的0。这里的1是物质的1。也就是说客观存在的物质世界都是由物质1和物质空集0演绎形成。0也是一种物质形态。一切物质结构最终都可以分解为布尔代数。

以布尔代数为起点的代数数理逻辑,可以演绎基本物质结构,毫无疑问物质数扩展的起点是自然数系。然后是整数系,有理数系,实数系。到这里要说明的是实数系,只是在数理逻辑的基础上实数数作为物质数合法存在形态。实数轴上的每一个数,都可以通过0和1的运算得到,这样的单一数既没有长度也没有形状,还不能演绎物质形态,或者说实数系还只能演绎无形物质。但是实数系所演绎的物质依然是客观存在的。把实数和物质的属性对接,作为物质的实数必须具有最基本的物质属性。作为实数系的物质属性,在数学上既是物质的表现,如实数集扩展的有序域是超实数的集合,包含无穷小和无穷大。它不是一个阿基米德域。有时候,形式元素 +∞和-∞加入实数集,构成扩展的实数轴。它是一个紧致空间,而不是一个域,但它保留了许多实数的性质。

数系的全面扩展,建立概念,第一是基本运算。在实数域内,可实现的基本运算有加、减、乘、除、平方等,对非负数还可以进行开方运算。实数加、减、乘、除(除数不为零)、平方后结果还是实数。任何实数都可以开奇次方,结果仍是实数;只有非负实数才能开偶次方,其结果还是实数。物质实数在上述运算中是封闭的不形成新的物质形态。负数开平方则是新的物质形态。除数为0是微积分的运算范畴,演绎物质的不同微观属性。第二是完备性,作为度量空间或一致空间,实数集合是一个完备空间,它有以下性质:所有实数的柯西序列都有一个实数极限。极限的存在是微积分的基础。实数的完备性等价于欧几里得几何的直线没有“空隙”。正是没有“空隙”说明无形物质的不可观测性,使得物质超实数的集合还不能演绎有形物质(基本物质)。物质数系的复数扩展超实数空间,只是演绎物质世界的原料,演绎的过程是物质数系的一元逻辑扩展。R≌ C 简单的说,复数是实数的自身的二元分裂。一分为二。复数表明物质数的复数是超实数的一元逻辑扩展,也就是说物质复数是客观存在的。或者说物质空间的最基本元素是复数域的。以i=-1为基础演绎的物质虚空间,有着和超实数空间相同的结构。由超实数和超虚数演绎的超复数,是物质数的数域最终形态。也就是说无形物质的结构是由超复数的性质决定的。在物质演绎层面复数的性质,是无形物质的基本性质。简单的说基本元1有四种物质形态即+1,-1,+i,-i。即无形物质虽然无形但是有态,有正负和虚实四种形态及其组合—-复数态。

复数在物质层面是实数的自然扩展,在数理结构上复数是演绎物质空间的基本元素。复数空间和一对实数空间演绎相同的物质结构。复数是实数的一元扩展,是单一物质的扩展。无论单一物质扩展到何种形态,单一基本物质的大小(模)都是恒定的可以用‖c‖或1表示。数域的封闭性决定无形物质数系的终点,代数基本定理说明,任何一个一元复系数多项式都至少有一个复数根。也就是说,复数域是代数封闭的。实数域的任何一个代数扩张要么与实数域同构,要么与复数域同构。无形物质超实数的逻辑扩展只能是复数系,数系的进一步扩展只能在复数基础上进行。复数数域的标量性质决定了复数物质代数数系域是无形物质,要证明一个物质群是不是有形物质只要证明它不是复数域。由于数域的代数封闭性,数系的进一步扩展必将是有形物质的演绎。数环—-无形物质的模‖Z‖=1,也就是说物质是1的演绎。所有的物质形态,是数系的逻辑扩展。

在数学上表示为实数扩展,为复数再扩展,为复数的复数即双复数,再扩展为双复数的复数,即三复数等等;即前一个复数的转动(能量的数学演绎)。有形物质的数系的扩展规则(多重复数),是阐明物理学中物质本质与数学逻辑的统一。我们要用简明的语言解决最基本的概念的统一,这里还是用数系的概念对物质的物质形态加以探索。新的形态是j=1及0因子,由于双复数存在零因子,已经不是数域而是数环。所以双复数空间是有形物质空间。另外,我们可以在构造空间的演绎中发现其中质的差异。三重复数的扩展,多重复数简单而又简洁的演绎着数系的扩展,使丰富的基本物质体系变得有章可循。

比如一个费米粒子其外部空间,是黎曼空间,而内部空间是酉的;并且其外部是电场,而内部为磁场(不考虑其它物质影响)。而玻色粒子的内部空间和外部空间是重合的,比如电磁场的电场和磁场在同一空间上,也就是辛空间的i=-1和j=1 的不同之处。以多重物质复数为基础演绎,辛群,拉格朗日群,酉群,旋转群,正交群等群的关联,就可以从电磁场一直演绎到分子结构。物质世界是以超实数为基础,按照多重超复数的数系扩张规律演绎着物质运动规律的,物质空间就是多重超复数数系的集合,物质就是物质空间上的函数。

四、量子引力子在偏振量子数中寻求

以上谈论物质空间多重超复数数系的集合,只是坐而论道,“是吃素,还要吃荤”。以引力子实类似信息兵的本征矢量密码算符,其学术底藴的关系是彭罗斯的《皇帝新脑》、《通向实在之路:宇宙法则的完全指南》、《时空本性》等专著提出,用里奇张量解读爱因斯坦广义相对论引力方程的机制,是“当一个物体有被绕着的物体作圆周运动时,被绕物体整个体积有同时协变向内产生类似向心力的收缩作用” 说明的;用韦尔张量解读牛顿万有引力方程的机制,是“针对不管平移或曲线运动,体积形变仍是与直线距离平移运动作用一样,只类似一维的定域性的拉长或压扁的潮汐或量子涨落的引力效应”说明的。但这里,从韦尔张量和韦尔曲率的经典通道,传送给接收者,是决定性的,且还分类似有线电话和无线通讯的电流与电磁波区别,并是这两种形式的结合。

但不管韦尔张量和里奇张量的引力,是分是合,引力子类似复数,实部和虚部可分可合。但在物质或星球体内说到底,还是一种卡西米尔效应平板对堆链。走向有序也必然像铁、镍、钴等元素的磁力线那样,形成像一串重叠的圆环饼子组成的极性走向的圆弧极限,最终爆发也像北极出南极进的磁力线转动循环,是一种全域性或非定域性的体积形变引力效应。引力的量子卡西米尔平板间的韦尔张量收缩效应机制,与被绕离子核,在量子回旋间非定域性的里奇张量收缩效应的量子引力信息隐形传输机制,本质虽有不同,但“里奇张量”和“韦尔张量”又是统一的。这在牛顿万有引力和爱因斯坦广义引力这两种引力机制的路径积分的路线间隙上,以及双方物体内,有无数的量子卡西米尔效应平板对,和形成的卡西米尔效应平板对链堆。由于卡西米尔效应平板对间隙内外的真空量子起伏,有实数对量子起伏、虚数对量子起伏、复数对量子起伏。引力子可以少到类似“通信兵”,因为这种“里奇张量”和“韦尔张量”的经典通道与量子通道,它们之间路径的实数光速和虚数超光速量子信息隐形传输联络,类似虫洞。

韦尔张量的引力虽能靠时空规范场的间隙量子卡西米尔效应平板链,在传递牛顿万有引力,但量子卡西米尔效应平板对链在每处间隙,相因子的量子起伏参加的,是实数和虚数两类的多种不同组合的量子对。只需像“通信兵”来统一间隙卡西米尔效应平板堆链内,空间的量子起伏的引力作用。两种机制中的这类虚数超光速引力子,具有超前组织协调的强大功能。即量子卡西米尔效应平板链类似有线电话通信的经典通道和电流,引力子类似无线通讯的电磁波,是用等价于虚数超光速“相因子”的里奇张量编辑的量子通道和传送者。里奇张量和韦尔张量都是一些等于“0”量子真空起伏能量的可观测效应。卡西米尔效应是两个平行平板间隙内外的压力差不平衡,才造成平行平板之间的相互吸引或排斥。

而在宏观中,像波浪推动物体前行靠近的引力或排斥,压力差只来自外力。这种引力机制,本身就类似常识用柔性的绳子拉,和用刚性的棍子推等模型当中,但量子引力卡西米尔效应与两个物体本身之间的联系不是直接的。那么众多的引力子在各种不同的里奇张量与韦尔张量引力任务中,如何知道各自或各群的分工配合的呢?这就要讨论量子引力信息传输需要的密码和密钥。在目前实践的地面量子通信和星地量子通信中,为防止泄密需要的量子密码和量子密钥及分发,是采用光速量子传输,只需涉及光子、电子、电荷,所以引力子看起来也就不重要,而不被重视。其实不然,引力子比光子、电子、电荷的量子通信广泛得多,而且也能把量子通信和量子计算机结合起来,对人类社会未来有深远的影响。

前面已说过量子引力信息传输从球量子自旋和手征性定向调整校对纠缠现象上看,叫做“量子自然全息自旋纠缠原理”。实践提示的是,现代量子计算机和量子纠缠的测量,利用的是类似光子的偏振行为,而不仅是转轴方向的手征性区别。而在里奇张量引力使被绕物体收缩中,探讨马约拉纳费米子和韦尔费米子涉及“兵营”内引力子情形,是在闭合捕获面上,有类似霍金与彭罗斯采用顶对顶圆锥体技巧,证明的“奇性定理”效应,就牵连到类似引力子性质。

这是霍金与彭罗斯发现在闭合捕获面上,无论是向内还是向外的零性射线,都有收敛的性质。霍金与彭罗斯采用顶对顶圆锥体图像,说明“奇性”在闭合捕获面上,无论是向内还是向外的零性射线,都收敛的性质—-这就涉及引力子类似的弯曲行为。费米子和玻色子的区分,虽是以自旋为1/2整数和自旋为整数定义的。但在《时空本性》一书中,霍金在《第一章经典理论》篇中,说他与彭罗斯采用类似顶对顶圆锥技巧,证明的“奇性定理”,能足以捕获一个区域的引力。

因为在正常的闭合二维面上,从该面出发的向外零性射线发散,而向内零性射线收敛。在闭合捕获面上,这是一种弯曲面,无论是向内还是向外的零性射线,都收敛。三重简并费米子态中韦尔费米子态和马约拉纳费米子态,涉及引力子闭合捕获面,是佩雷尔曼没有看到庞加莱猜想,延伸的逆猜想和外猜想,也有三重简并的二维与三维曲面;这能突破传统基本粒子分类的不变化。例如,从霍金与彭罗斯采用类似顶对顶圆锥体技巧,从类似钽砷晶体家族中分离出的粒子-反粒子对的韦尔费米子或马约拉纳费米子,可以涉及玻色子类的引力子。

其次,在宏观超导隧道量子效应的约瑟夫森效应、霍尔效应、量子霍尔效应、反量子霍尔效应等现象中,翻转并不需要丘成桐院士和田刚院士研究奇异点要采用炸开(blowing up)的工具炸开。即使地磁场磁力线南极进北极出的翻转,也不需要把地球地面“炸开”。“贝里洞”和贝里相因子现象,也无须“炸开”就自发联系有“备穴”。这是2016年诺贝尔物理学奖得主索利斯,对贝里从量子的观点引进的“贝里相位”作延伸,对通电螺线管电子路径存在线圈时,贝里相位不为0,不存在时为0,作拓扑学形象分析,说存在时,相当于在电子运动的三维空间中,“备穴”就如挖了一个洞。这种洞叫“贝里洞”。这种使空间具有了不平凡的不同拓扑性质的理论,不但获得2016年诺贝尔物理学奖,也能指导《引力子学》量子的研制。因为“贝里洞”是物体微观存在电荷,而与量子引力里奇张量圆周运动效应的机制也有关,而涉及产生引力子。“贝里洞”其实也是能级能带中间的能隙态,可以联系韦尔张量引力量子信息传输,这就涉及引力子。

而且翘翘板机制学派,说中间能隙态,也可能出现在某些超导体或超流体的量子涡旋中,马约拉纳费米子便可能位于其中。还有用分数量子霍尔效应,也可以替代超导体。所以霍尔效应、量子霍尔效应等涉及“贝里洞”,也与量子引力里奇张量圆周运动效应机制有关,而涉及产生引力子。该学派还认为,由于超导体中的马约拉纳费米子满足非阿贝尔统计规律,使得拓扑量子计算机成为可能。

类似“信息兵”的引力子实,以及卡西米尔效应平板对间隙内外的真空量子起伏产生的收缩作用,类比“量子移物”,在里奇张量引力中,它的优点是使接收者可以立即收到传输的信息,而无须像韦尔张量引力要等待信息以普通方式传输。这类量子移物的“物”指“信息”;当把独立的物理现实赋予“信息”缠结对中的个体粒子时,就会进入整个系统来考虑,即对量子纠缠的缠结对而言,就是必须把两个粒子的组合放在一起考虑。但这种引力指挥“信息”,又必须获得全部必要信息才能准确地“执行”引力任务。引力与信息量子纠缠的缠结特性,可运用引力子实的偏振量子数类似“信息兵”的本征矢量、密码、算符,与量子计算机的操作原理本身的自然结合来进行传送。

道理是:类似两个光子偏振的缠结是随机的,但却是完全一致的,因此它们的相速度与群速度也是随机的,但在真空中又是一致。光束甚至单个光子都由电磁场振荡构成,而偏振与电场振荡的取向有关。当一束激光通过如b硼酸钡之类的晶体时产生缠结的光子对,晶体有时把单个的紫外线光子转变为两个低能光子,一个垂直偏振,一个水平偏振。如果光子恰好沿锥面交线通过,那么两个光子的偏振都不确定,但它们的相对偏振是互补的,因而它们产生缠结现象。

而非偏振的光,包括在各个方向上振动的光子。在偏振光中光子的电场振荡,全部具有相同的方向。方解石晶体把一束光线一分为二,其偏振方向与它的轴平行的光子形成一束光线,而偏振方向与它的轴垂直的光子形成另一束光线。处于中间角度的光子则进入两束光线的量子叠加状态,每个这样的光子都能够在这束或那束光线中探测到,其概率依它的角度而定。

由于涉及到概率问题,虽然不能确切地测出单个光子的未知偏振状态。但理想的量子移物过程,是依靠发送者(她)和接收者(他)分享一对缠结粒子A和B来完成。发送者有一个处于未知量子状态X的粒子,她对粒子A和X进行了贝尔态测量,得出4种可能结果中的一种。她使用普通方法把结果告诉接收者。接收者根据发送者的结果使粒子保持不变(1),或者让它改变(2、3、4)。两种方法都可以产生初始粒子X的理想复制品。这里,发送者获得这四种可能结果中的哪一种是完全随机的,不依赖于光子X的初始状态。因此接收者在了解发送者的测量结果之前,一直不知道如何处理他的光子。可以说,接收者的光子在一瞬间便包含了来自发送者的初始态光子,并通过量子力学原理的作用传输过来的所有信息。然而,要知道如何解读信息,接收者还必须坐等经典信息传输过来,此信息包含两个比特,其传输速度不能大于光速。

这里是否可以说,传输的东西仅仅是光子的偏振,或者是它的量子状态,而不是光子“本身”呢?不能,由于光子的量子状态就是它的明确特征,所以传输光子的量子状态便等同于传输光子本身。但由于完全复制量子信息是不可能的,因此发送者的测量实际上使得光子A和光子X缠结,而光子可以说失去了所有有关它初始状态的记忆。作为缠结对中的一个光子,它没有单独的偏振。

所以,光子X的初始状态从发送者处消失了。此外,光子X的状态是在发送者和接收者都完全不了解的情况下传输给接收者的。发送者的测量结果是完全随机的,没有显示有关光子状态的任何信息。这个原理并不影响整个状态的传输,并且,传输的量子信息实质上没有从发送者传到接收者。实际传输的所有信息只是有关发送者测量结果的消息,它告诉接收者如何处理他的光子,却没有传送关于光子X状态本身的信息。在四种情形中的一种情况下,发送者顺利地完成了测量,接收者的光子便立即变得与发送者的光子的初始状态完全相同。

但是这个奇怪的特征不能用于发送直接的引力作用开始的命令信息,因为接受者没法知道他的光子已经变成了发送者的光子的复制品。这又说明,即使量子引力力在相隔一定距离的情况下幽灵般地发生瞬时作用,也不能以大于光速的速度传送类似量子卡西米尔效应平板链有用的引力作用开始的命令信息。量子引力移物“信息”,类似是一种搭骑在发送者的辅助光子A背上的量子状态:辅助光子对根据光子的位置缠结,光子A被分束器分裂后,发送到发送者的装置的两个不同部分,而这两部分通过缠结与接收者的光子B的相似分裂联系起来,要传输的状态也被发送者的光子A所携带,即它的偏振状态。利用的光子偏振特性是离散的量,其中任何偏振状态都可以恰好表示为两个离散状态(例如垂直偏振和水平偏振的叠加)。和光相联系的电磁场同样具有等于无穷多个基本状态的叠加的连续特性,比如,光速能够被“压缩”,这意味着可以把光的一个特性变得极其精确,或是无噪声,但付出的代价是另一个特性变得更加不确定。这里又把缠结同模糊联系了起来,确定的界是与模糊的界缠结在一起的。可见偏振量子数的几何结构中存在的平衡、对称、守恒、确定、模糊与缠结的波动实在丰富。

这里引力子实偏振量子数密码的观控,可以类比联系来看生物现象。例如,生命的功能是依靠信号传导密码,来体现或来执行的。利用X射线激光破解细胞信号传导密码,解析磷酸化视紫红质与阻遏蛋白复合物的晶体结构,中科院上海药物研究所徐华强研究员等就破解了负责关闭G蛋白偶联受体(GPCR)传导信号的磷酸化密码。G蛋白偶联受体是人体内最大的细胞膜表面受体家族,类似引力子实“信号兵”在引力路径卡西米尔效应平板链中的作用,生命功能通过G蛋白和阻遏蛋白这两条主要信号通路,承担着细胞信号转导的“信号兵”的职责。当受到外界信号刺激,G蛋白偶联受体激活G蛋白发出“开放”信号。而“关闭”信号,则来自G蛋白偶联受体尾部的磷酸化密码,一旦被磷酸化,随即将激活阻遏蛋白,并与之形成紧密结合为复合物,从而关闭传导信号。

搞清引力子实的偏振量子数的信息传输密码,是引力学的迁移学习任务。而鉴定与解释GPCR磷酸化密码,也是细胞信号传导学问题。对于G蛋白偶联受体与阻遏蛋白复合物的完整复合体结构的尾部,攻关高分辨率结构与磷酸化机制,是用世界上最强X射线激光,才看清楚复合晶体的尾部结构信息,和尾部磷酸化招募并与阻遏蛋白结合过程的。把这比喻为生命密码的层层解密,为验证磷酸化密码的普适性,需要试验96%的GPCR蛋白,才发现70%-80%GPCR的“关闭”信号,都由磷酸化密码控制,和破解GPCR招募阻遏蛋白的磷酸化密码的。这是GPCR通过其尾部氨基酸的磷酸化,招募并与阻遏蛋白结合。这种信息密码对整个GPCR蛋白组是具有普遍性的,它与同步辐射光源+X射线自由电子激光的组合密切相关。所以全球已有德国、美国、日本、韩国、瑞士和意大利等国,都在建设与推进软X射线与硬X射线自由电子激光装置的大科学平台。类此我国搞引力通信和中微子通信结合研究,也离不开量子卫星和江门中微子等实验。

从原子实到引力子实的能量、动量还要分角动量,也类似经典力学中描述行星运动的物理量有能量和角动量一样。而量子要把能量限制在一些分立的数值上,也只能在角动量上去找。从巴尔末的四条光谱线波长公式的整数字n游戏,到玻尔引入整数n的氢原子模型量子化的电子的类行星轨道,就是用量子化的角动量和能量,联系巴尔末公式里面出现的是同一个量子数n的。

1997-1998年潘建伟和他的导师塞林格做成功量子态隐形传送(1997)以及纠缠态交换(1998),用的也是偏振光子。光的量子是“光子”,1927年获诺贝尔物理奖的康普顿,1923年做的“康普顿实验”,发现光粒子同电子碰撞后,在不同偏折方向上波长会有不同程度的改变。把这里“偏折”与“偏振”联系起来,分析光粒子同电子碰撞之前的粒子自旋的手征性,和碰撞之后的粒子自旋的手征性,把两者自旋轴方向之差的光的“偏折”角度θ,看成碰撞之前自旋轴方向发生的“偏振”改变,实际也代表粒子自旋发生的质能改变。

但康普顿只联系到光与电子碰撞后波长的改变(λ′-λ),与光的偏折角度θ的关系为(λ′-λ)=[h/mec (1-cosθ)],其中me是电子的质量。康普顿实验及其康普顿公式确立了光量子的真实地位,而且是比普朗克和爱因斯坦的光能量量子假设迈进了一大步。很可惜的是,国际国内现代物理学界从此在康普顿的这一步上停了下来,类似只在自旋偏振的频率、波长上做文章,没有看到基本粒子自旋偏振,联系基本粒子质量的一些分立的数值,也类似巴尔末公式存在多夸克“偏振量子数”。因为基本粒子,特别是6种夸克的质量也是一些分立数值。

根据“偏振量子数”的设想,“光子”是光的量子,那么“引力子”就应是引力的量子。但引力子比光子、电子、电荷的量子通信广泛得多,而且根据彭罗斯的量子引力里奇张量分析,加上引力粒子的“偏振”变化,也能把量子引力通信和量子计算机结合起来。问题是众多的引力子,在各种不同的里奇张量与韦尔张量引力任务中,它们是如何知道各自或各群的分工配合的呢?

这就要讨论“偏振量子数”的量子引力信息传输,需要的密码和密钥。在目前实践的地面量子通信和星地量子通信中,为防止泄密需要的量子密码和量子密钥及分发,是采用光速量子传输,只需涉及光子、电子、电荷,所以引力子看起来也就不重要,而不被重视。但其实不然,量子引力信息传输从球量子自旋和手征性定向调整校对纠缠现象上看,“量子自然全息自旋纠缠原理”类似陀螺,只有整体形态一致的量子,自旋才有避错码的存在。这也存在量子密码和密钥。

反之,类似魔方的非整体形态一致的量子就不行;魔方只可与类似球量子自旋编码的冗余码联系。暗物质原子量子就是被看成属于冗余码的量子编码物质,所以不容易发现,即使暗物质很重、很多。里奇张量引力的量子传输普遍存在,一处里奇张量的引力子是如何设定它们的引力行为呢?这也是引力子和量子计算机统一量子信息传输考虑的问题。实践提示的是,现代量子计算机和量子纠缠的测量,利用的是类似光子的偏振行为,而不仅是转轴方向的手征性区别。

况且对众多各种情况的引力传输设定,球量子自旋转轴方向手征性编码的数目太少了。但如果加上球量子偏振,就能大大增加编码符号设定的基本单元。例如,球量子偏振进动,在环量子的三旋理论中,是属于体旋范围。用垂直于球量子体旋轴作切面,大圆有360°的角度方向可分。其次,过球量子体旋轴作切面,大圆也有360°的角度方向可分。把360个方向作为符号编码设定,两个切面的组合,编码信息量是2的(2×360)次方。把其中相同的两个符号的编码,看作静止不动点或冗余码,只有(2×360)个。从中减去后,仍是宇宙级数量的编码数。这也成为“量子信息记忆储存原理”的基础,以及量子引力通信传输内容发报和接收的基础。由此产生的量子引力纠缠编码,各种引力子定域性就不会混乱。

而这不仅是球量子可行,如果是环量子,因它除体旋和面旋外,还有线旋。线旋又分平凡线旋和不平凡线旋。不平凡线旋还可分左斜和右斜两类。而左斜和右斜这两类,各自还分上下两种方向性转动。所以对自然、宇宙、点内与点外空间的任何量子引力行为,用来编码都是足够的。但这还是量子卫星上天公开后的研究,而1996年联系物质族质量谱与“偏振量子数”的联系,最初发表在成都《大自然探索》杂志第3期的论文:《物质族基本粒子质量谱计算公式》(简称“96版质谱公式”),提出tgNθ与“偏振量子数”关系类似巴尔末公式的计算公式:

M=GtgNθ+H (1-1)

M上=BHcosθ/(cosθ+1) (1-2)

M下=B- M上(或B= M上+ M下) (1-3)

B=K-Q(或K=Q+B) (1-4)

为何要首选正切函数tgNθ?因为6个夸克的质量的实验测量值,在直角坐标第一象限90°的角度内,都能在正切函数表中找到相应的数字,而实际tgNθ就类似粒子自旋轴方向发生的“偏振”改变。这里以6个夸克的粒子来说明,M=GtgNθ+H能够对应巴尔末公式来求6个夸克和6个轻子的质量谱系列。这其中虽然也含有基本常量的质量轨道角θ,但它和另外两个基本常量G、H是平等的,且类似用的是巴尔末-玻尔行星绕核运转式的弦图。

而分析光谱线波长的巴尔末-玻尔方法,具体可分解为基本常量、量子数和弦图等三个部分。因它的量子数不用实验测定,而类似数字化软件;由此它减少了基本常量的使用数量,这是它最为成功的地方。因为标准模型需要28个基本常量,能否可减少?成为人类探索统一场论的一个奋斗目标。而用行星绕核运转式弦图的巴末尔-玻尔方法,就可达到类似所有氢元素光谱线只需1个。

因为96版质谱公式M=GtgNθ+H说明,对3个一组的味夸克,是需要G、θ、H等3个基本常量,这其中代表量子数N的夸克分代常数只有1个,由此6种味夸克就需要6个基本常量,这实在太多。这是96版质谱公式最不满意的地方。对照巴末尔研究的4条氢光谱可见光线波长,是已经测定的数据;同理,“96版质谱公式”研究的电子、夸克、光子、w和z玻色子等质量数据,也是当时已经公布的测定数据。虽然后来这些公布的测定数据,有变化,使公式中需要G、θ、H等3个基本常量的确定有来回折腾变化之感。

但问题的实质仍然是在能否可减少基本常量的数目上。96版质谱公式使用的是从《科学美国人》等科技刊物中查到公布的6种夸克质量测定最集中的数据:如上夸克u、粲夸克c、顶夸克t、下夸克d、奇夸克s和底夸克b等分别为:约0.03Gev、约1.42Gev、约174Gev、约0.06Gev、约0.196Gev和约4.295Gev,以及电子等轻子,光子、w和z等玻色子的数据,作的推证预测。96版质谱公式与标准模型数据大部分是相符,而且推论出3种中微子和8种胶子中4种有可定量数据的质量,而不是为0。这只是个参考。

“偏振量子数”作为“巴尔末-玻尔”模式的数字化,96版质谱公式学习巴尔末公式减少基本常数的出路到底在哪里?研究玻尔指定的同心圆能级核式弦图,巴尔末公式中的m、n为量子数,对应基态、稳定态、非稳定态、激发态、始态、终态等,很摆布对众多光谱线系列也容易统一。但把96版质谱公式M=GtgNθ+H,投影到同心圆轨道核式弦图的能级圆上分析,代表量子数的分代N,只用作对质量轨道粒子自旋的偏振角度θ,单从M=GtgNθ看,偏振基角可对量子数N扩大或缩小。而G基本常量既是能级圆半径,又是一条直角边。而这条直角边与能级圆交点处的圆周切线,形成的另一条直角边,才代表质量谱M所求的数值。所以要扩大96版质谱公式中分代N量子数的安排、摆布和统一,单从轨道圆核式弦图做文章肯定不行,必须重新找新型弦图与之配合。

因为如6个夸克的质量在正切函数表中,都可查到对应的数值。这类似质量能级圆“偏振量子数”已存在,只是需要用基本常量谱线系列,确定与之相交的点;但连接这些点,只会是曲线。而从弦图上分析,玻尔图解巴末尔公式的原子内和原子核外电子运行的能级核式弦图,可以认为是真实的,但在量子化学中也有不同的地方,例如它说能级只是电子出现的密度波或几率波,所以96版质谱公式要另找的弦图。《大自然探索》杂志发表后19年,弦图分析发现总体应分两大类。如玻尔的同心圆行星轨道核式弦图,也包括电力线和磁力线类型,简称核式弦图,是个大类。但还有另一类,如古代中医发现的经络穴位流向弦图,这包括生物进化树图和宇宙演化钟形图,它们简称链式弦图。

现在从“量子自然全息自旋纠缠原理”的量子引力纠缠编码的设定来看,质量谱的“偏振量子数”仅占极少的几个特定的纠缠编码,而使意义大为明了。统一场论向方程计量弦图进军,由此仅从6种味夸克出发,来寻找只要1个基本常量,那么是否也有和类似玻尔指定巴尔末公式中的m、n为量子数的质谱公式,以及有可对应公式的链式弦图呢?21世纪可查到的大同小异的夸克数据很多,如2008年4月出版的[英]安德鲁•华生的《量子夸克》(下称华著);2010年7月出版的陈蜀乔的《引力场及量子场的真空动力学图像》(下称陈著);2012年4月出版的[美]布赖斯•格林的《宇宙的结构》(下称格著)等,提供的夸克类粒子,如上夸克u、粲夸克c、顶夸克t、下夸克d、奇夸克s和底夸克b等的质量数据,分别是:华著为:约0.004Gev、约1.3Gev、约174Gev、约0.007Gev、约0.135Gev和约4.2Gev等。陈著为:2~8Mev、1.3~1.7Gev、137Gev、5~15Mev、100~300Mev、4.7~5.7Gev和约4.2Gev等。格著为:0.0047Gev、1.6Gev、173.34Gev、0.0074Gev、0.16Gev和5.2Gev等。以上出入大的是顶夸克t;还有实验报告说是202Gev。由此联系马蹄形链式弦图的夸克质量谱计算公式的研究和分析,得出的多元性超对称量子数质量谱公式;其中正切函数的∠θn的θn公式:

θn=θfS±W² (2-1)

式中θ=15′,称为质量偏振基角。f称为质量繁殖量子数,f=6²或6^0。S称为首部量子数,W称为尾部量子数;S=n×m,W=m×n,但大多数时候S≠W,少数时也可S=W;其中m=1、2、3、4、5,n=1、2、3、4。由此格林夸克质量谱公式为:

M=Gtgθn=Gtg(θfS±W²) (2-2)

由于G=1Gev,上式可写为M=tg(θfS±W²)。这样超对称量子数夸克质量谱公式只需要用一个质量偏振基角常量θ=15′,就可以求出格林夸克质量谱中的6个夸克质量值。设G为质量单位符号,G=1Gev,下面是验算:

上夸克u:M1=Gtg(θfS±W²)=tgθ1=tg16′=tg0°16′=0.0046Gev;

下夸克d:M2=Gtg(θfS±W²)=tgθ2=tg26′=tg0°26′=0.0076Gev;

奇夸克s:M3=Gtg(θfS±W²)=tgθ3=tg544′=tg9°4′=0.16Gev;

粲夸克c:M4=Gtg(θfS±W²)=tgθ4=tg3495′=tg58°15′=1.6Gev;

底夸克b:M5=Gtg(θfS±W²)=tgθ5=tg4716′=tg78°36′=5.0Gev。

顶夸克t:M6=Gtg(θfS±W²)=tgθ6=tg5384′=tg89°44′=202Gev。

可见除开顶夸克t外,其余的3个误差都在小数点以下,说明格林提供的数据系统性程度高,这与他收集的数据时间最近有关。超对称破缺的量子数如何表达?根据设计出的超对称破缺的“船闸”链式弦图,虽然可以有多种,但这类似如果运河和两端船闸的实体一旦修好,这是不能变更的类似的常识。所以可以变更的量子数,类似只能是码头的编码编号,即可动的只能是量子数。那么具体到格林夸克质量这些量子数,是如何分类和布局的呢?以格林夸克质量为例,为了通过实验确定θ值,因它们是分别以角的度数和分数表示的,为了便于计算,要把通过正切函数表中查到的6个夸克质量值,对应的正切函数的角度,这需要统一换算为角度的分数值。例如,0.0046Gev上夸克u=15′;0.0076Gev下夸克d=17′;0.16Gev奇夸克s=545′;1.6Gev粲夸克c=3480′;5.0Gev底夸克b=4747′;202Gev顶夸克t=5382′。下面是对格林夸克质量谱正切函数角度值分拆的多项式的其中的一组过程,它是有规律的:

上夸克u:15=15(1×1)+0≈15×6^0×(1×1)+(1×1)²=16;

下夸克d:17=15(1×1)+2≈15×6^0×(1×2)-(1×2)²=26;

奇夸克s:545=545(1×1)+0≈15×6²×(1×1)+(1×2)²≈544;

粲夸克c:3480=545×(2×3)+210≈15×6²×(2×3)+(4×4)²≈3496;

底夸克b:4747=545×(3×3)-158≈15×6²×(3×3)-(3×4)²≈4716;

顶夸克t:5382=545×(2×5)-477≈15×6²×(2×5)-(2×2)²≈5384。

以上各式中后面的两对乗积多项式,是否有和巴耳末公式的量子数多项式相似的规律呢?按有规律相似的情况,对格林夸克质量谱中6个夸克的质量值,配对航道归口,分解成的含有量子数字的多项式为:

(15-6-0-1-1-1-1)上夸克u=15×6^0×(1×1)+(1×1)² (3-1)

(15-6-0-1-2-1-2)下夸克d=15×6^0×(1×2)-(1×2)² (3-2)

(15-6-2-1-1-1-2)奇夸克s=15×6²×(1×1)+(1×2)² (3-3)

(15-6-2-2-5-2-2)顶夸克t=15×6²×(2×5)-(2×2)² (3-4)

(15-6-2-2-3-4-4)粲夸克c=15×6²×(2×3)+(4×4)² (3-5)

(15-6-2-3-3-3-4)底夸克b=15×6²×(3×3)-(3×4)² (3-6)

以上分拆的6个式中的数字,有很强的全息性。如上式前面括号内的那些量子数字,即常量f和量子数字N、m、n等四个数,类比玻尔的量子能级理论,类比巴尔末公式中的常量和量子数,马蹄形链式弦图中的常量和量子数字的意义是什么呢?首先“15”作为质量轨道圆弦偏振基角θ这个共同的常量数角度分数,能确定下来,即θ=15′。第二,“6”和0与2,作为粒子夸克的共同数目类似一个繁殖系数,也能确定下来。那么剩下的数代表的量子数符号的什么意义呢?是格林夸克质量对称破缺的巴拿马运河船闸-马蹄形链式弦图的摆布,和链式轨道弦图量子数多项式摆布,性质对应以上6个格林夸克质量谱正切函数角度值分拆的多项式反映。分析计算光谱线波长量子数多项式,是离不开弦图的;同样,要分析计算夸克质量谱,求证合理的量子数多项式,也是离不开弦图。

但夸克量子符号编码的复杂性和数字计算的复杂性,还在于具体到每个夸克的计数时,因为在链式弦图的所在位置都不一样,需要确定唯一的链式弦图。这里给出的是:马蹄形不管蹄口左右向平行摆放,还是蹄口上下向竖直摆放,摆放形式即使不同,但只要是能合理,都是马蹄形链整体如全息式“U”型的分形图示。现以马蹄形磁铁蹄口向下摆放为例,这是以三个大小不同的马蹄形磁铁,蹄口向下的重叠摆放,但又稍有变化。因为有大级和小级之分,其中又有内外之分;其次这里的大级和小级整体“U”型类似双航道,按质量大小从开端到终端,是分成三级码头层级,设其类似轨道空间方向量子数的层级编码符号为n。

如将上夸克u和下夸克d构成的一个小马蹄形,称为1号马蹄形,它的蹄口向下摆放,作为整体“U”型的一边磁极,n=1。而作为马蹄形全息的再延伸,是将称为2号马蹄形的奇夸克s与顶夸克t构成的一个最大的马蹄形,和称为3号马蹄形的粲夸克c与底夸克b组成的另一个次大的马蹄形,两者蹄口向下,并重叠起来,再把它们各自下端一边的磁极,如奇夸克s和粲夸克c联接到1号马蹄形的弯背处,作为整体“U”型与1号马蹄形合成的这一边的磁极的接口,n=2。整体“U”型另一边的磁极,是底夸克b在内,顶夸克t在外的竖直平行摆放,n=3。其次,属于整体“U”型,设其类似磁极量子数的编码符号为m,由此,上夸克u、下夸克d、奇夸克s和粲夸克c等是同为磁极的大级,因此这4个是同起m=1;而底夸克b和顶夸克t作为另一磁极的大级,是同起m=2。

另外,上夸克u和下夸克d层级同起n=1;奇夸克s和粲夸克c层级同起n=2;底夸克b和顶夸克t层级同起n=3,但在这三个同属大级和小级之分的层级方位量子数中,各自两个夸克由于所属位置还有内外之分。上夸克u、奇夸克s和顶夸克t等,是同起属于大级和小级之分方位量子数在整体“U”型的外层的磁量子数,同起m=1;下夸克d、粲夸克c和底夸克b等,是同起属于大级和小级之分方位量子数在整体“U”型的内层的磁量子数,同起m=2。即作为整体“U”型的一边磁极,1号马蹄形上夸克u、下夸克d和“U”型全息式分形图的交叉点奇夸克s和粲夸克c,另一边的磁极是底夸克b、顶夸克t。

其次,整体“U”型外在的四端点上夸克u、下夸克d、底夸克b、顶夸克t,组成的四端点,按它们之间的质量大小排列,这又类似轨道空间方向量子数的层级编码n,即对这种不连接的4个端点按质量大小,它们的空间方向层级量子数n分别n=1、2、3、4。但是将这4个端点和中间的交点,归属大级极点或码头,这类似磁极量子数m,即它们分别是m=1、2、3、4、5;即按质量大小和码头层级,中间交点的奇夸克s和粲夸克c的类似磁极量子数m同起m=3,而4个端点的4个夸克的类似磁极量子数m分别为m=1、2、4、5。可见一种夸克的量子数不是不变,而且可以是相同或不相同。以上磁极量子数m和方位量子数n,也许会把问题弄复杂化。但以上(3-1、2、3、4、5、6)等6式中,各个配对中里的第一项首部量子数S(1×1)、(1×2)、(1×1)、(2×5)、(2×3)、(3×3)等6对组合,其S=n×m;以及各个配对里的第二项尾部量子数W(1×1)、(1×2)、(1×2)、(2×2)、(4×4)、(3×4)等6对组合,其W=m×n,这里S和W中的那些数字,也确实是这样配合来的。

以上这项“偏振量子数”联系物质族质量谱研究的基础,最开始来自我国1986年南京《华东工学院学报》第二期发表的论文:《前夸克类圈体模型能改变前夸克粒子模型的手征性和对称破缺》。这来自解决以色列魏兹曼科学院院长哈热瑞1983年提出的夸克和轻子内质量“奇迹般”相消的难题。道理是,物质质量直观认识来源重力,重力与引力相关。哈热瑞在解决了零质量问题后,却遇到了超对称使质量的手征性,发生对称性自发破缺的问题。这个问题的解决,能把质量与量子自旋联系起来,最终与体旋和偏振相关。原理是,体旋存在“偏振”过程而有多个向量。这里体旋与“偏振”实际成为一种量子密钥密码,道理就如为什么陀螺,比指南针的定向更基本?这个道理明白后,为什么量子纠缠隐形的虚数超光速传输和实数光速传输是两种形态,又是统一的,也就能明白了—-即量子纠缠隐形的虚数超光速传输的本质原理是什么?

本质原理简单说,就是拓扑球量子的自旋自身有手征性,无须外环境影响去识别。道理类似指南针能定向,在地球各地除两极外,都能定向相同指向南方,是外环境地磁场貌似全域性,在地球各地除两极外,都能对指南针定向相同指向南方起作用。但离开地面、地球,指南针也就不起作用。即使地磁场也依赖地球自旋的手征性。而安培环形电流有磁场手征性,这个环量子又太小了。因此如果航天飞机或人造卫星离开地球,或在受磁性材料干扰的地方,用指南针定向是不适用的。但陀螺罗盘不需靠磁力线的作用,在宇宙太空能定向,是利用陀螺本身的多层自旋来定向的。而陀螺类似球量子,这种球量子自旋定向的原理,也能揭示自然界中自旋调制耦合功能的EPR效应普遍存在。量子引力通信也如此。

但这个问题的复杂还在于,地球是圆球形的,地面是平面的。球量子自旋的手征性,看似以地面上下方向为基础作的大指姆判别的方向,但只是一种局域性。因为远离地球为标准看如此地面的实验,上下方向因地球是圆球形,在地球地面上对称的两点,判别上下以及偏振的方向是不同的。即从地球的北极运动到地球的南极,球量子自旋的自转轴指向的上下,并不是由地球的南北极判定的,而是由球量子自旋的自转轴手征性,自我判定的,即自旋的自转轴手征性是一种非定域性而具有全域性,由此物质族质量谱也是一种非定域性而具有全域性。但正因自旋的自转轴手征性具有自我判定的全域性,而使粒子自旋的“偏振”角度θ难于确定。但正是这里以反向思维看,可以从基本粒子所测量得出的质量反推“偏振”角度θ,说白了,就在正切函数表中都能对应找到。

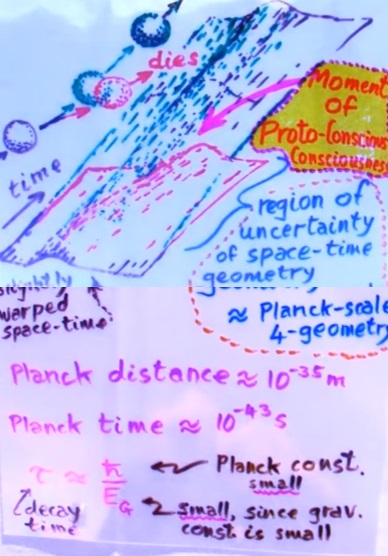

五、引力子熵与彭罗斯的《宇宙的轮回》

创建引力子学与应用引力子实,如果说自然界的量子计算机,没有一个是单独使用的话,那么应该说它们都是和其它的自然量子、电脑设备结合在使用。例如,从人类的大脑思维,到量子引力传输更是这样。马约拉纳费米子的实验研究透露,在拓扑包裹之下具有极高的稳定性,这一特性会使得计算机在计算量和复杂难度上实现质的飞跃。但目前专家们只是测出了边界上的手征马约拉纳费米子,而需要有多个体中的非阿贝尔粒子才能形成量子比特,量子计算也需要多个量子比特,按要求进行运算才能实现。量子世界本质上是平行的,因此,量子计算机能够进行高度并行的计算,远比经典计算机有效。

以算术问题为例,如果给出一个很大的数字,问这个数字能否拆成两个数字的乘积,那么经典计算机只能用穷举法逐一尝试整除计算,而量子计算机可以在一瞬间同时完成所有可能项的测算。一个量子粒子能够同时穿过两个狭缝;平行的一个量子比特的信息,非常难以存储,微弱的环境噪声就能毁灭其量子特性。因此,量子计算机往往被视为可望不可即的空想。基于“天使粒子”的存储方式极其稳固,而且器件同时还可是二维体系,从而允许马约拉纳费米子的纠缠和编辫,使得有效的量子计算成为可能充满期待。为量子计算迎接春天,“天使粒子”的成果一发布,所以很快引起如此多的关注。

道理是,拓扑中用来做量子计算的单元是比特,这需要满足非阿贝尔规律。马约拉纳零能模,也就是非阿贝尔粒子,正好满足这一规律,这也是大家把相关研究与量子计算关联起来的原因。马约拉纳费米子是制造量子计算机的完美选择,不但与现在量子计算机面临的最大障碍—-被环境噪音干扰不同,而且未来量子计算机的每个量子比特信息,可用两个相距很远的“天使粒子”存储,这样背景噪音就不可能对它们造成破坏,它们携带的信息也不会丢失。

但物理的未来有人说,不能走向“大沙漠”。所谓“大沙漠”,说的是在粒子物理理论中,粒子物理再向超高能物理发展,不会再有新的发现。这被称为高能物理的“大沙漠”理论。为此有人解释说:把能量提高到普朗克尺度绝对不可能。这也是理论上的“大沙漠”,不会有新发现。这也意味着从此以后,高能物理实际上没有什么东西可做了。实验上没有新的发现,理论研究也就基本上停滞了。标准模型的理论架构非常刚性,也很难进行修正或者改善,除非将整个标准模型推倒。仅仅推翻夸克模型是不够的,必须退到量子电动力学以前,必须退到重整化以前。大沙漠理论还告诉人们一件事,就是所谓的大统一理论根本就是一个不可能实现的幻想。现在的弱电统一模型都需要上帝粒子来拯救,引力相互作用理论更是焦头烂额,还侈谈什么大统一理论?

既然面临着不可逾越的大沙漠,高能物理学界其实可以做一些实事,那就是把已经收获的标准模型应用到其他科学领域中去,特别是粒子物理的近亲核物理和凝聚态物理,展示一下基础科学的威力。在美国的王孟源先生也把超弦族群看成高能物理界的牛屎(Bullshit)文化,说他们是为了推进自己的职业生涯,发明了毫无实际意义和内涵的超弦理论,以便藉其高达10 500的自由度来出版无限多的论文,每一篇都与这个宇宙完全无关。他们能这样集体欺世盗名,靠的是过去40年高能物理实验困难度的指数性成长。其实王孟源先生放弃物理接近金融,是想“近水楼台先得月”。如果真正喜爱科学,被排挤出物理界也能研讨物理理论,何至于骂出“牛屎”?马约拉纳费米子“天使粒子”的发现,和中性宣传,也引来类似网文《秘密终于被科学家解开,微中子即灵魂》的宣传。

该文认为当今世界最惊人的发现,科学家发现微中子即灵魂。这是科技发展到今天,已经由看得见的物质研究到了看不见的原子、质子、夸克到中微子。几十年前,物理学家发现了微中子,微中子比电子小20至800倍不等,它是一种无形无体的虚无的一种能,它能穿透任何物质,美国科学家观测了30多年,发现没有一粒微中子衰变。不衰变就是不死亡。人体全身每个细胞都有微中子,如果将这些微中子连接起来,自然也构成一个物质躯体像微中子等类非物质的能。科学家说,人类的灵魂就是超弦。

依据是1982年法国物理学家的一项实验,证实微观粒子之间存在着一种叫作“量子纠缠”的关系。这是有共同来源的两个微观粒子之间存在着某种纠缠关系,不管它们被分开多远,都一直保持着纠缠的关系,对一个粒子扰动,另一个粒子立即就知道了。量子纠缠证实了爱因斯坦不喜欢的“超距作用”是存在的。而且量子纠缠的存在是微观粒子具有意识的证据,给“意识是物质的一个基本特性”提供了良好的证据。佛家的“万物皆有佛性”,道家的天人合一,认为“万物皆有灵”。现在越来越多的人预言和期望,科学和宗教的界限很快会消失。

此文说的道理是: 目前虽然对神经和大脑上的许多功能有了不少的了解,但对于意识本身仍然是个迷。有科学研究者从量子测量的角度分析,认为意识不能够被进一步简化,也不是在物质运动中突然出现的,因为如果意识只是物质的副产品,那么这无法解决量子力学中的“测量难题”。量子力学认为物体在没有测量之前,都是几率波,测量使得物体的几率波“倒塌”成为观测到的现实。那么如果意识是从物质中产生的,从根本上讲,大脑也只是由原子、电子、质子、中子等微观粒子组成的几率波。意识是量子测量问题的根源,但是量子力学本身无法解决意识的问题。现在神经科学、心理学、物理学等多学科领域里越来越多的人认为,就像时间、空间、质量、能量一样,意识是物质的一个基本属性,是宇宙不可分割的一部份。这与佛学认为“万物皆有佛性”具有惊人的一致!

中国科技大学袁岚峰教授提出一个“标准”:全世界的科学工作者是组成的一个科学共同体,具有大致相同的价值观和行为规范。在科学共同体内部,不同领域、不同学派、不同个人之间当然也可以有很大的区别,但这些区别还是远远小于科学工作者与科学共同体之外普通大众的区别。例如,相对论不是爱因斯坦的专利,其他很多科学家对这个领域也做出了重要的贡献。那么类似宇宙“熵轮回”,有更为合理的规范吗?因为像彭罗斯的《宇宙的轮回》一书,说引力子能穿越四维时空,进入高维和多维,说明它能“翻转”。然而热力学里有个“熵”概念,代表无序或混乱。热力学第二定律就说,与外界没有物质和能量交换的封闭系统,熵值只增不减;类似时间箭头。引力是“天使世界”,引力子也有熵。

但2015年湖南科技出版社出版的[英]彭罗斯的《宇宙的轮回》,要解答的就是“引力子熵”。但单就这个书名,就有“熵”—-如著名科学家张天蓉教授与著名翻译家李泳教授之争,就类似“熵”。因为中文翻译此书的李泳教授说,此书英文原是“时间的循环”,他翻译时觉得做标题不够味,想起佛家的“轮回”,的确也是“轮回”的一种英译,就借“轮回”来说明物理宇宙的“循环”,不是学物理皈依了佛们。但研究彭罗斯的张天蓉教授的博文《彭罗斯的“循环宇宙”》,针对李泳翻译的中文版开篇就说:“彭罗斯循环宇宙的思想,不同于佛教。就个体生命而言的转世‘轮回’,倒有点像尼采的宇宙‘永恒轮回’。但无论如何,为避免混淆,我们将它翻译成循环宇宙说,不叫轮回”。

其实“轮回”,不止佛教说人死有转世的“轮回”。佛家的“禅”,也许来自蝉鸣;联想自然界蝉虫感天动地生命力的超强轮回,如“知了”蝉生命短暂,是错觉—-虽大多数昆虫只有一年或更短的生活史,但蝉变化多端,夏天它从地里钻出来,不经过蛹而蜕皮变为成虫。这是早年产下的受精卵孵化成幼虫,钻入土壤中,以植物根茎的汁液为食。幼虫成熟后,爬到地面,脱去自己的外骨骼,羽化为常见的长有双翼的成虫。蝉虽仅能存活几个月,但是幼虫阶段能够在土壤中存活好多年。“川大学派”的内外翻转难题,也联想到“蝉”的出洞和脱壳的翻转。在四川夏天,无论农村还是城市,白天还是黑夜,“知了”的声音满天响个不停,但很少见到“知了”飞翔。联系“天使世界”的引力、引力子,这类似引力满天,却难见到引力子,所以追到马约拉纳粒子熵。

类似“蝉鸣”不是任何地方都有—-解答彭罗斯的“宇宙的轮回”的不同方案,我们想到“柯召-魏时珍猜想”的“空心圆球内外表面翻转”,就类似“膜面”加“奇点”式的线旋翻转反包围轮回循环,比彭罗斯的棱锥式的两端不同拓扑类型说明,更具有科学创新,这也许就跟“川大学派”与地理因素有关一样。改革开放后的1985年,王德奎先生偶然看到上海科技出版社出版的《科学的未知世界》一书,其中彭罗斯的文章《自然是复的吗?》,是他第一次接触彭罗斯。

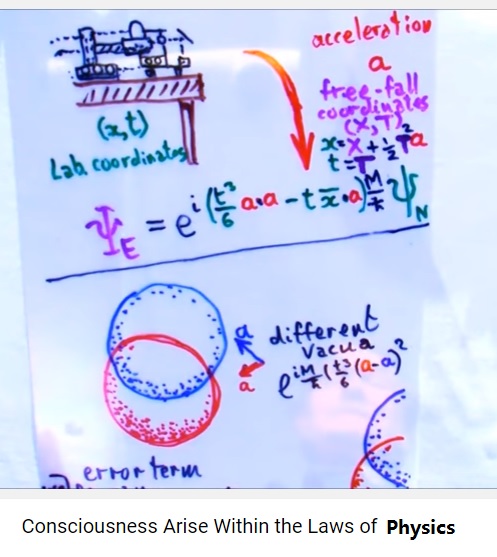

彭罗斯的自然是复的讲,从黎曼球面到复数坐标平面的球极平面投影,可描述从代数到自然界的自然数和复数,当然也可以联系“蝉鸣”蝉的生活史—-“自然是复的”类似“旧实在性”和“新实在性”,是两个不同的阶段、两个不同的地方,因发现和证实的时间不同,“旧实在性”和“新实在性”也许都正确。“旧实在性”类似自然数和实数,像蝉在地面。“新实在性”类似虚数和复数,在“点内空间”,像蝉的幼虫在洞内的地面下。由此再看1989年彭罗斯的《皇帝新脑》一书,他讲广义相对论引力方程的引力机制,是里奇张量效应的“当一个物体有被绕着的物体作圆周运动时,被绕物体整个体积有同时协变向内产生类似向心力的收缩作用”。我们这才搞清楚引力场和引力子,是分韦尔张量和里奇张量两大类:牛顿属直线期“蝉”,爱因斯坦属圆周运动期“蝉”。而且蝉有种群分类(约3000余种)和地理分布(仅存温带至热带地区)。其次彭罗斯用里奇张量引力效应,证明了虚数超光速的“新实在性”。恩格斯的《反杜林论》早就承认存在虚数的合理性,彭罗斯让科学从旧实在性回到真正的马列主义立场。

这是彭罗斯得知贝尔实验证明量子纠缠在宏观尺度上的正确性后,立即把他的“自然是复的”结合“旧实在性”和“新实在性”,运用于量子引力模型得出的。但彭罗斯没有明说。然而这个转折点,只要联系彭罗斯的里奇张量引力收缩效应就更清楚。彭罗斯提供的这幅虚数超光速快子图像的清楚是:假设绕着星球作圆周运动物体的半径为1米,它到星球表面的最近距离为30万千米,星球的半径大于30万千米。要里奇张量引力产生整个星球体积的同时理想收缩,以“旧实在性”的光速引力子传到星球表面的信息开始,就不能使星球直径另一端的表面也同时开始收缩。因此必然有产生一半对一半的实数光速引力子,和“新实在性”的虚数超光速引力子,并以实数引力子到达时为准,这不违反两个相对论。

但到2015年,彭罗斯的《宇宙的轮回》一书,已不同于他第二个阶段的《皇帝新脑》、《时空本性》、《通向实在之路》等三本书。在这第三个阶段,他绝口不再提里奇张量引力讲的:当一个物体有被绕着的物体作圆周运动时,被绕物体整个体积有同时协变向内产生类似向心力的收缩作用,而转向宇宙轮回。为啥?因为终极科学理论最大难题,是遇到的熵增不能轮回。彭罗斯用尽平生的学问,得出他认为最好的结果。但我们认为,彭罗斯还是没有解决熵增为何能轮回的问题。因为解决熵增联系宇宙的轮回,类似蝉鸣知了的“翻转”,只能从分“点内空间”与点外的平行宇宙轮回才可解。但彭罗斯只从共形映射应用于宇宙的爆炸开端和宇宙膨胀结束,两者拓扑不同,得出再变回原来的空间熵也减一样。

而“川大学派”创建引力学坐实引力子实的“空心圆球内外表面翻转”,是类似“膜面”加“奇点”式的线旋翻转反包围轮回循环,是比彭罗斯的棱锥式的两端不同拓扑类型说明,更具不断完善、推导和预见。联系超弦、超膜理论模型研究维度。进入到的“基本粒子”范畴,人类无法赋予物理中的粒子一个特定的“形象”。除了公式、方程,找不到更准确的表达,理论物理学家做的,往往是基于实验发现,构建对应的物理模型;基于数学的证明以及新的实验发现不断完善此模型,并提出新理论。数学是构建模型的粘合剂。在构建物理模型时,首先往往是发现新的理论。但新的理论在实际中,由于器件和实验技术的限制可能无法实现。实验的精度经常造成正确的理论不会马上被证实,这就敦促实验物理学家“千方百计”验证到底是理论正确,能够预见,还是理论模型不完美,需要再建新模型。当理论和实验互相印证时,往往伴随新物质的发现,就有可能得诺贝尔科学奖。但中华创新科学,不在诺贝尔科学奖上,而在复兴中华大业。

“川大学派”透露出的“赵本旭翻转”,是60多年前作为引力行为的并行处理要进入主流,就需意在追求创立“引力学”。从类似时间箭头和热力学第二定律,“引力熵”存在于引力没有斥力。而联系量子力学的概率论结构,和相对论的光速物理极限,速度增加包括微型化增加;这两者的相互支持和论证,能提出改变宇宙芯片“引力熵”的拓扑学翻转,以及采用原子的自旋加偏振性质,模拟反映量子引力塑造的实体引力宏观世界等两大问题。但这更需坐实引力子和量子引力计算所涉的联络机制。今天量子引力通信类似能在相互纠缠的光子之间,保持量子微妙联系能力的量子通信网络,是用相互纠缠的光子安全地传送至关重要的量子密钥,通过量子隐形传态,远距离地将从一个位于地球或太空的物体的量子态信息,传送给另一个在地球或太空的物体,而物体本身却不需要移动。

基于Ligo发现引力波,根据波粒二重性,一定有引力粒子存在。但引力波如此微弱,相应的引力子也就同样的微弱。以至到现在,物理世界还未发现真正的引力子。龚学理论中时间产生引力驱使宇宙万物从过去到现在,并走向未来。因此,我们断定时间量子就是引力子!

所以坐实引力子,量子引力通信是分韦尔张量引力效应类似量子纠缠分发(包含量子密钥分发)通信,和里奇张量引力效应类似量子隐形传态为两大前提。没有韦尔张量引力效应的量子纠缠分发,里奇张量引力效应圆周运动的整个体积收缩反映就不会开始。而里奇张量引力效应的量子引力隐形传态,是指利用引力子实量子纠缠的原理,将作圆周运动相隔遥远地点的两个物体之间的未知量子态,精确传送到相互作用的双方。对于两大引力路径积分的深度机制是量子卡西米尔效应平板链及其复数的量子起伏的收缩作用;引力子类似通信兵在引力路径上的速度是复数光速运动。由此里奇张量引力效应具有量子计算的属性,而有观控引力子分群分工的超快并行计算和模拟能力。

但“川大学派”意在创立量子信息的“引力学”,到1963年研究被停止而流向社会,除开“川大学派”核心的“翻新”科学思辩外,他们基于数学证明完善引力子传输模型所做表达的公式、方程,都遗失了。“川大学派”揭示改变宇宙芯片“引力熵”的拓扑学“翻转”,奇妙在球面与环面的不同伦,正如费米子与玻色子一样,是有严格的数学和定量要求的。例如,虚拟空心圆球不撕破与不跳跃粘贴的内外表面翻转,类似“8” 字一个“0”凹陷装入另一个“0”内面像口袋内再装口袋这种顶对顶的交点,变成“壳层”类似的翻转。这里“零锥”的点移动,从拓扑结构和庞加莱猜想来说,只在空心圆球壳层一处,有一条连通内外表面的一维的弦或虫洞,空心圆球才与球面同伦。如果两处有两条或更多连通内外表面的一维的弦或虫洞,这时空心圆球如圈体,就属于与环面同伦,不在是与球面同伦了。但类似“膜面”加“奇点”式的线旋反包围轮回循环,是对球面和环面的超越,也是一种包容。这种区别很重要。

例如,把庞加莱外猜想空心圆球外表面向内表面翻转,比喻龙卷风,磁单极可以说就像龙卷风。但龙卷风与池塘水底有漏洞,产生的水面漩涡外表虽一样,但拓扑结构类型却不同伦。有漏洞的池塘水面漩涡场,和平凡的普通带圈及不平凡的墨比乌斯带圈,都等价于环面拓扑类型;只有一个曲面的克莱因瓶也如此。

综述以上点内空间类似空心圆球内外表面翻转的庞加莱猜想外定理,空心圆球内外表面也类似一对平行宇宙,就如阴与阳、有与无、大与小共生的宇宙。而从“零锥”翻转须有一维的弦或虫洞来说,又能推演膜弦共生类似费米子和玻色子的统一。如内外表面翻转成两个圆锥体顶对顶的3维曲面,自旋类似费米子,内外表面翻转后像口袋内再装口袋的2维曲面,自旋类似波色子。

由此“川大学派”推论空心圆球不撕破和不跳跃粘贴把内表面翻转成外表面,联系的“点内空间”就是一个大类,不但能联系显物质的量子或粒子,也能联系超弦线条,这种弦线还可以类似虫洞。“点内空间”因能联系额外维和暗物质等宇宙略影,所以加来道雄的《平行宇宙》一书说的超对称伴子,有类似兰德尔的额外维或膜的平行宇宙还不够。因为加来道雄说的各种平行宇宙,就类似虫洞弦管,吹出的各种泡泡。而从威腾到彭罗斯等,也有这类把欧几里德几何空间无限平移推理的逻辑痕迹。但只要把“点内空间”引进到彭罗斯的“零锥”,把古斯的宇宙暴涨论划入“点内空间”,彭罗斯的宇宙轮回遇到的熵增不能轮回的难题就可解决。因为熵增的掉头是在“点内空间”里发生的;平行宇宙的轮回,是包含有平行的“点内空间”宇宙的。如此分析来看彭罗斯的《宇宙的轮回》一书,与“川大学派”的差别,可以说前者是平凡轮回,后者才是不平凡轮回。

因为彭罗斯是将宇宙“大爆炸+膨胀”的双曲面类似的时空结构,映射成貌似柱面的形状。彭罗斯的共形轮回宇宙模型采用数学基础的共形映射,也叫保角变换。保角变换在数学物理中联系物理定律在变换下保持不变,比如电磁场方程,就可以利用保角变换将复杂的边界条件,变换成简单形状的边界条件,以方便求解。但如果不是平面几何,而是曲面的拓扑几何,类似球面上的直角,从“赤道”大圆到两极点,这里的“直角”相对平面几何的“直角”是不同的。它的“保角”反映变换的几何意思,是保持两条光滑曲线之间的角度,以及无穷小结构的形状不变,但不保持它们的尺寸。例如,两个共形映射保持曲线间的夹角为直角所示的小矩形图中,在变换后仍然映射成“矩形”。 彭罗斯就是将宇宙熵减变换,设想成像“柱面”的时空结构;无限扩张只是可以一个一个地首尾相连,接成一长串平滑过渡的时空流形,并一直延续下去。

由此把现在的宇宙从大爆炸到未来看成一个“世代”的话,“柱面”保角变换可以不变“直角”,便有无穷多个这样类似的“世代”接在一起。 上一个世代的结束,将会诱发下一个大爆炸,并进入一个新的世代。但彭罗斯在这里漏掉韦尔规范场说的“世代”链接中的“间隙”,我们称为“点内空间”或虚数时空。彭罗斯的推导太漂亮,可惜只在“点外空间”,利用的共形映射来连接差距极大的标准宇宙模型的“起点”和“终点”,即广义相对论解中的两类不同奇点:大爆炸和黑洞。在这里起始奇点是整体的,只有一个。而黑洞奇点却是局部的,有很多个。宇宙的轮回理论应用共形映射的尺度变换,认为一方面可将物质密度和温度极高趋于无限的体积极小的宇宙初始状态,变换成密度、温度、体积都有限的时空。另一方面,也能将未来无限膨胀的宇宙时空变换成尺寸有限的范围。

如此一来,一个世代的起点就可以由上一个世代的终点平滑过渡而来,世代的未来又再平滑过渡到下一个世代的起点。无限大或无限小都可以映射成有限,这类似于庞加莱的共形圆盘模型。但庞加莱张量的双曲共形变换,可以在正负实数范围内,也可以在正负虚数数范围内,还可以在正负复数数范围内。也许彭罗斯人老了,忘记他年青时候研究的《自然是复的吗?》的情形,即在“点外空间”有庞加莱张量的双曲共形变换,同时在“点内空间”也有庞加莱张量的双曲共形变换,这是解决“熵增与熵减”轮回,和宇宙的时空轮回相反相成的关键。

六、结束语

本文提供了一个物理世界底层的描述模式,强调了复数以及虚数的意义和作用,说明宇宙的一切动力来自永恒的旋转,自旋与一环套一环的旋转。因此,三旋理论对物理世界的描述有着极其重要的意义。该理论牵涉广泛,不但完全能够表达底层物质结构与能量质量,而且,考察底层空间的量子信息结构和表达,有可能揭示一个全面、完整的量子信息理论。这些探索有可能获得一个统一的理论,从而说明众多的学说将在一个新的框架下,得到统一。

这些工作富有对当今主流基础物理科学严重挑战和科学革命的味道。这些工作既有意义,也很有意思,更深入的探讨需要艰苦努力,其结果将有助于人类获得对宇宙自然有更正确的认识。

参考文献

[1][日]大栗博司,超弦理论:探究时间、空间及宇宙的本质,人民邮电出版社,逸宁译,2017年2月;

[2][日]福田伊佐央,超弦理论:最有希望成为统一解释中各种物质与力的终极理论,科学世界,2017年第8期,魏俊霞等译。

[3]王德奎,三旋理论初探,四川科学技术出版社,2002年5月;

[4]孔少峰、王德奎,求衡论—庞加莱猜想应用,四川科学技术出版社,2007年9月;

[5]王德奎,解读《时间简史》,天津古籍出版社,2003年9月;

[6]刘月生、王德奎等,“信息范型与观控相对界”研究专集,河池学院学报2008年增刊第一期,2008年5月;

[7]叶眺新,中国气功思维学,延边大学出版社,1990年5月;

[8] [日]山村齐,隐匿的宇宙:用基本粒子揭开宇宙之谜,人民邮电出版社,逸宁译,2017年7月;

[9]王德奎,韦尔费米子和马约拉纳费米子涉引力子,北京相对论研究快报,2017年第4期,62-80页;

[10]陈超,量子引力研究简史,环球科学,2012年第7期;

[11][英]彭罗斯,通向实在实在之路—-宇宙法则的完全指南,湖南科技出版社,王文浩译,2008年6月。

[12] 苑广明,复物质空间及几何表示,百度文库网,2012年9月;

[13] 李小坚,统一的宇宙,统一的理论:www.pptv1.com网。

查看更多评论