星谷物联网应用设计研究院

开展卫星监控监测,物联网传感技术,技术进口应用及设计研究,卫星产业特色小镇建设开发,产业园经营开发管理,会议及展览服务,专业设计服务, 承办2021中国国际商业航天博览会及宣传、航天信息资讯与咨询等。

今天,互联网家喻户晓,移动互联网如日中天,而卫星互联网也在冉冉升起。这些网络就像同交通、电力、燃气、自来水等一样,都是人类社会不可或缺的基础设施。如果说早先基础设施传递的是物质和能量,那么互联网、移动互联网和卫星互联网等传递的则是信息,所以它们被称为信息基础设施。与物质和能量不同,信息具有天然的渗透性、知识性和智能型,其生产、传递的边际成本要远小于物质和能量,因此,它对人类社会发展的推动作用要远大于物质和能量。

在当今信息网络中,卫星通信、地面光纤通信和移动通信可谓三剑客,它们三足鼎立、三分天下。与地面光纤通信主要用于骨干传输和固定接入、地面移动通信主要用于移动接入相比,卫星通信可以应用于骨干传输、固定接入、移动接入、企业联网、电视广播、应急通信、军事通信等多种场景,在军、民、商等各个领域都占有不可或缺的地位。看起来,卫星通信更像个全能选手,十八般武艺没有它玩不转的。实际也的确如此,它的这些能耐来源于它的广覆盖、远连接、能移动这三大天然特性。

在我国为应对新冠疫情对全球经济的影响而启动的新基建中,5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等信息基础设施,以及与其相关的智能交通、智慧能源等基础设施都成为主要的建设内容。卫星互联网被列入新基建范围让我国卫星通信业内人兴奋不已,整个行业似乎突然有了一种翻身做主人的感觉。毫无疑问,卫星互联网被列入新基建范围对我国卫星通信的发展是个大好事。此时此刻,要知道新基建的内容从何而来,就有必要回顾一下互联网、移动互联网卫星互联网的发展简史。因为,温故而知新。不过,由于卫星通信在频轨资源、制造和发射成本方面受到一定的局限,而地面光纤通信和移动通信在容量和性价比方面取得了更大的成就,因此,卫星通信早期在骨干传输方面受到地面光纤通信的替代,后期在移动接入方面受到地面移动通信的挑战。同样作为无线通信技术,地面移动通信对卫星通信的影响更大。6G时代到来,地面移动通信的传输速率越来越高,功能越来越强大。

特别是6G同时覆盖高带宽、大连接、低延时三大应用场景,摆出一副通吃高清/超高清视频、物联网、车联网等所有业务的架势。毫无疑问,相比以往的移动通信系统,6G的高带宽将更适合于新闻采集、视频广播、在线直播等业务,会进一步推动移动网络上IPTV和OTT TV的发展,这将对卫星视频分发、卫星电视直播产生直接的冲击。

不过,人们也不要过于担心5G移动通信对卫星通信的冲击,因为6G“随遇接入、万物互联”愿景的实现还需要可以全球无缝覆盖的卫星通信这个“同胞兄弟”出手相助。目前ITU、3GPP和SaT5G等标准化组织无一不在从事卫星通信和5G的融合研究。比如,6G数目众多的远程基站有的需要卫星通信来回传业务流量,6G广播也可能需要卫星通信来提供内容投递。

此外,还有机载和船载通信等。也就是说,卫星通信与地面移动通信是相生相克的关系。尽管如此,卫星通信必须要正视6G时代的到来,因为6G的的确确在与卫星通信争频率、抢业务。卫星通信要持续生存、发展下去,就必须使出浑身解数来为自己创造市场。因为,技术是为市场存在的,企业是为客户存在的。

二、互联网一统天下

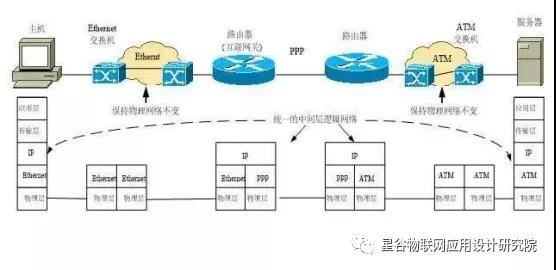

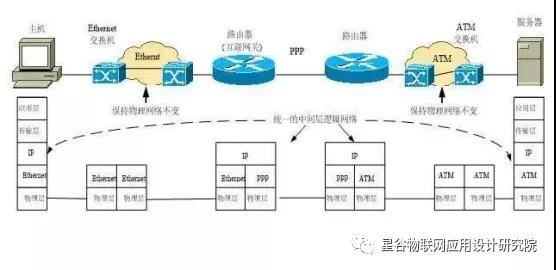

说到互联网,不得不望文生义。互联网起源于美国,其英文名字叫Internet,它最初曾被我国音译成因特网。从字面上看,Internet是由Inter和net组合而成,表示相互连接起来的网络。互联网始于1969年美国ARPA(国防部研究计划署)启动的用于军事通信目的的网络互连研究项目,连接的对象主要的计算机。在那个年代,PSTN(公用电话网)、X.25(公用数据网)和DDN(公用数字数据网)以及IBM的DEC等公司的专网等都是服务于特定领域的业务网络,彼此异构,不能互通。ARPA网络互联研究项目计划开发出一套以TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)为核心的协议族,其目的是将各种异构网络相互连接起来,实现计算机之间的互联互通。所以,初期的互联网又叫计算机网。

TCP/IP是从ISO(国际标准化组织)的OSI(开放系统互连)七层协议简化而来的,共分物理、链路、网络、传送和应用五个层次。物理层是实现信号在各种介质上的传输,信道编码和调制解调是其中的主要技术;链路层实现网络节点之间的点到点传输,同步、纠错是其中的主要技术;网络层实现数据包在从信源到信宿的投递,路由选择和交换是其中的主要技术;传送层实现端到端的会话和确认;应用层为各种应用提供接口和界面。IP和TCP分别对应于网络和传送层,其中IP又是互联网协议族的中枢。

互联网中的节点就是大家所熟知的路由器,它用IP协议将各种异构网络连接在一起。终端用户数据被封装成统一格式的IP数据包,其中包括全球唯一的IP地址。IP数据包封装在各种网络协议之上,由路由器来进行数据包的路由选择和接力传递,这个过程被形象地称为IPover everything,这个everything指的是各种异构网络。

图1互联网协议族和系统模

图1互联网协议族和系统模

早期,路由器不得不处理各种网络协议,如X.25、FrameRelay、ISDN(综合业务数字网络)和ATM(异步传输模式)等。因为使用的人不多,处理的数据量不大,一般的路由器可以得心应手。1993年,美国克林顿政府提出国家信息基础设施(NII)或信息高速公路计划,人们对信息网络重要性的认识得到空前的提高。互联网因为其强大的开放性和包容性脱颖而出,很快超越了电信行业精心设计的ISDN和ATM等网络。基于HTML(超文本标记语言)的WWW(万维网)的流行、语音和视频的分组化和IP包化传输丰富了互联网的应用,也使得网上的数据量呈现指数增长,这对互联网原有的数据传输和交换模式都形成了巨大的冲击。

为了应对以上冲击,互联网有三个重要的解决之道。一是用在大容量SDH(同步数字体系)光纤网络之上运行PPP(点对点协议),来在骨干、汇聚和接入层取代各种低速的业务网络,二是在路由器中引入MPLS(多协议标记交换)等技术来提高数据的处理速度。根据应用场景和业务处理能力的不同,路由器响应地分为骨干、汇聚和接入路由。此外,还有家庭路由器。三是对各种应用数据划分优先级,对话音等应用提供电信级的服务。此外,在互联网商业化过程中,网络接入技术也是前仆后继,基于电话双绞铜线的xDSL(数字用户线路)、基于有线电视电缆的DOCSIS(有线电缆数据服务接口规范)都发挥过重要的支撑作用,但最终都被WiFi(无线保真)无线网络和各种PON(无源光网络)光纤网络所取代。

至此,互联网完成了华丽的转身,它不再寄人篱下,而是自立门户,并且在三网融合中实现对电话网和有线电视网的整合。今天人们习以为常的IP电话、IPTV和OTTTV就是三网融合的典型产物。它们在应用形式上像电话网、电视网,但是网络结构却是互联网。这个结果被人们形象地成为EverythingoverIP,这里的Everything指的是各种内容和应用。今天国外的Facebook、Google和Twitter以及国内的百度、阿里和腾讯等所谓互联网公司实际都是在从事互联网应用,如电子商务、社交网络等,而物理意义上的互联网则主要掌握在电信运营商手里。

三、做大容量,吸引市场

带宽容量是衡量所有信息网络性能的最基本指标,是它们克敌制胜的首要武艺。面对高清/超高清视频、社交网络等应用带宽需求的日益增长,信息网络必须不断提高网络带宽。就卫星通信来讲,信道编码效率基本接近极限水平,网络带宽只能通过多点波束空分复用、高频传输这两者路径来获得。

目前,各种HTS都在通过这种路径来扩大带宽。Viasat在建的GEO HTS——Viasat-3容量达到1Tbps,这几乎是常规卫星容量的1千倍。Hughes和Eutelsat公司分别在建Jupiter-3、KONNECT容量也达到500Gbps。这三大VHTS(超级HTS)都将在2021年发射。HTS容量的迅速提升使得GEO HTS的单位Gbps制造成本降至百万美元以下,从而在服务能力和资费水平方面与地面宽带网络旗鼓相当。随着VHTS的推出,卫星通信在信息网络中的吸引力将会得到有力的提高。

为了进一步扩大卫星通信容量,在充分利用多点波束和频分复用技术的同时,Ka之上的频率资源更为丰富的Q、V频段已经开始进入商用。

2016年3月,Eutelsat率先在Eutelsat 65 West A卫星上使用Q频段。SpaceX、O3b、Boeing、Amazon以及国内相关单位的星座系统都有V频段的使用计划,而欧美等国已开始进行频率更高的W频段的研究工作。

2018年6月20日,由芬兰研制的纳卫星首次从太空向地球发送W频段信号。与Q、V频段相比,空间激光通信的带宽更大、抗干扰能力更强。经过多年来美欧、日本等的一系列研究,目前卫星激光通信开始进入实用阶段。

2019年2月,欧洲Airbus公司与日本SKY Perfect JSAT公司签订了合作协议,旨在共同开展激光数据中继卫星业务。SpaceX、Telesat以及国内相关星座系统都有卫星激光通信计划。我国2019年底发射的“实践20卫星”上同时开展Q、V和激光通信传输试验,其中星地激光通信传输速率达到10Gbps的国际先进水平。

此外,特性介于毫米波和激光之间的太赫兹也在研究之中。太赫兹频率在0.1-10THz之间,理论传输速度可达1Tbps。2018年5月,Tektronix/IEMN(一个法国研究试验室)在252-325GHz频段实现了100Gbps无线传输。

四、移动互联网攻城略地

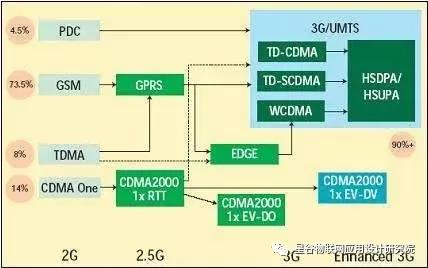

应该说,尽管无线、微波传输也曾发挥一定的作用,但互联网最初主要是在有线网络之上发展起来的。互联网的目标在于网络互联,实现全世界的计算机联合起来,移动网络的目标在于实现随时随地通信。从上个世纪七十年到现在,移动通信基本上每隔十年就更新换代一次。如果说,最初的1G是模拟话音移动通信系统,与互联网没有关联,那么,从2G数字通信开始,移动通信的每一步发展都受到互联网的强大影响,并且最终成为互联网的重要组成部分和应用形式,而且大有后来居上势头。

移动通信逐步融入互联网、发展成为移动互联网是在2G和3G时期完成过渡的,其起点是2G时期的GPRS(通用分组无线业务)。GPRS是在GSM网络话音电路交换基础上引入的无线分组交换技术,以提供端到端的、广域的无线IP连接和数据传输。GPRS是GSM网络向3G过渡的2.5G技术,它实现了移动通信与互联网的对接,其理论带宽可达171.2Kbps,实际大约在40~100Kbps。在GPRS之上,WAP(无线应用协议)把互联网上的HTML数据转换成用简单的WML(无线标记语言)格式,以适应当时网速和手机智能化程度都受限的应用场景。

进入3G时代后,为了满足苹果之类智能手机和各种增值应用带来的带宽增长需要,比GPRS速率更高的HSDPA(高速下行分组接入)和HSUPA(高速上行分组接入)及其加强版HSPA+等技术开始陆续登场。HSPA+的上行速率达5.76Mbps,下行速率达21Mbps或28Mbps。

图2 2G和3G时期移动互联网的演技过程

与2G、3G通过电路和分组域来分别传输话音和数据不同,4G彻底取消了电路域,用统一的分组域来承载所有的业务,它通过IMS(IP多媒体子系统)来处理话音等实时性的业务,VoLTE(长期演进语音承载)就是一个在IP之上传输话音的标准。可见,4G让移动通信脱胎换骨,变成了真正的移动互联网。进入5G移动互联网阶段,其应用领域已从普通互联网应用扩展到物联网、车联网和工业互联网。不仅如此,5G还实现了物联网、云计算、大数据和区块链技术的系统整合,使得整个社会走向人工智能时代。人工智能时代的互联网更像人的大脑,它有听觉、视觉、触觉,可以分析、计算、存储、判断,最终可能会有自我意识。

图3 6G阶段互联网的智能特征

五、降低成本,抢占市场

成本是任何企业在市场竞争中获取优势地位的杀手锏,这样的案例在家电、通信、计算行业比比皆是,卫星通信行业亦不例外。这轮全球LEO星座热潮兴起的重要原因之一就是卫星制造和发射成本得到大幅降低。

在小卫星批量制造方面,卫星制造公司开始使用非航天级别的COTS(商业现货)组件,利用3D打印、模块化设计、即插即用、智能装配、大数据、机器人、增强现实等成熟技术,采用与飞机和汽车生产相似的流水线组装方式,从而可以每天生产数颗卫星,并将单颗LEO HTS的制造成本降到百万美元以下。

马斯克领导的SpaceX公司凭借卫星制造和发射一体化控制能力,易于量产、装载、发射的卫星扁平化设计,以及一箭60星发射和火箭回收再利用等独门绝技,将OneWeb这个强大对手挑下马来。SpaceX在航天运输方面的异军突起以及在卫星互联网方面的雄心壮志也是来自于技术创新和成本控制方面的非凡功夫。

在卫星成本控制方面的明星企业,除了马斯克麾下的SpaceX,还有ABS公司前CEO Tom Choi新组建Saturn(土星)卫星公司。如果说马斯克的SpaceX更擅长卫星制造和发射,目标是抢占LEO卫星互联网市场,那么,Tom Choi的Saturn则更懂卫星通信用户需求和系统实现,志在争夺GEO卫星通信市场。Saturn致力于低成本的小型GEO卫星制造。通过全数字有效载荷等技术的应用,Saturn成功将85Gbps的Ka频段HTS成本降到约为8500万美元。

Tom Choi对LEO的冷静和对GEO的坚持态度正在被OneWeb的财务危机和GEO市场的回暖所印证。可见,卫星制造发射成本控制既来自于技术、产品和商业模式创新,更来源于市场机制和企业家精神发挥。

六、增强智能,适应市场

信息网络市场需求千变万化,这必然要求信息网络具有一定的弹性和智能来应对。5G中的SDN、NFV和切片等技术,通信卫星中的数字载荷和软件定义都是具体的解决之道。基于数字载荷和软件定义技术的灵活卫星可根据应用需求的变化,对卫星的覆盖、连接、带宽、频率、功率和路由等性能进行动态调整和功能重构。

根据Euroconsult的统计,目前全球一半左右的HTS卫星带有灵活性载荷,其中覆盖灵活性占35%,连接、带宽和频率灵活性各占15%,功率占9%。覆盖灵活性的重要应用形式是移动波束,它已在O3b、Inmarsat、Intelsat等公司的HTS普遍应用。连接灵活性的重要应用形式是DTP(数字透明处理器),它可在不同波束之间建立连接,从而解决一般HTS星状结构带来的双跳通信影响。

这一技术在Intelsat EPIC系统得到充分运用,它无需要求用户更换终端就可以直接接入HTS网络。带宽灵活性的重要应用形式是跳波束(Beam Hopping),它通过时分技术,将有限的带宽资源在不同波束之间动态分配,从而有效解决多点波束带来的HTS资源碎片化和不同波束之间的业务忙闲不均问题,提高HTS带宽资源的利用率,其典型应用案例是Eutelsat- Quantum(欧卫量子)卫星。Eutelsat Quantum号称全球首颗真正意义上的灵活性卫星,该星由Airbus公司建造,可通过软件定义调整覆盖、频率和功率。

在天地一体化的卫星互联网时代,不仅需要通过数字载荷和软件定义来实现空间段卫星智能化,地面段VSAT网络也要借鉴5G中的SDN、NFV和云化技术来实现智能化,并积极融于基站回传、IP中继、移动平台接入、混合网络和物联网等5G应用生态之中。5G的新颖之处在于它标准化了服务编排。共享5G协议的卫星运营商和服务提供商可以使用标准化程序,来配置和管理多种类型的服务,从而提高卫星通信网络的市场适应能力。

七、卫星互联网开疆拓土

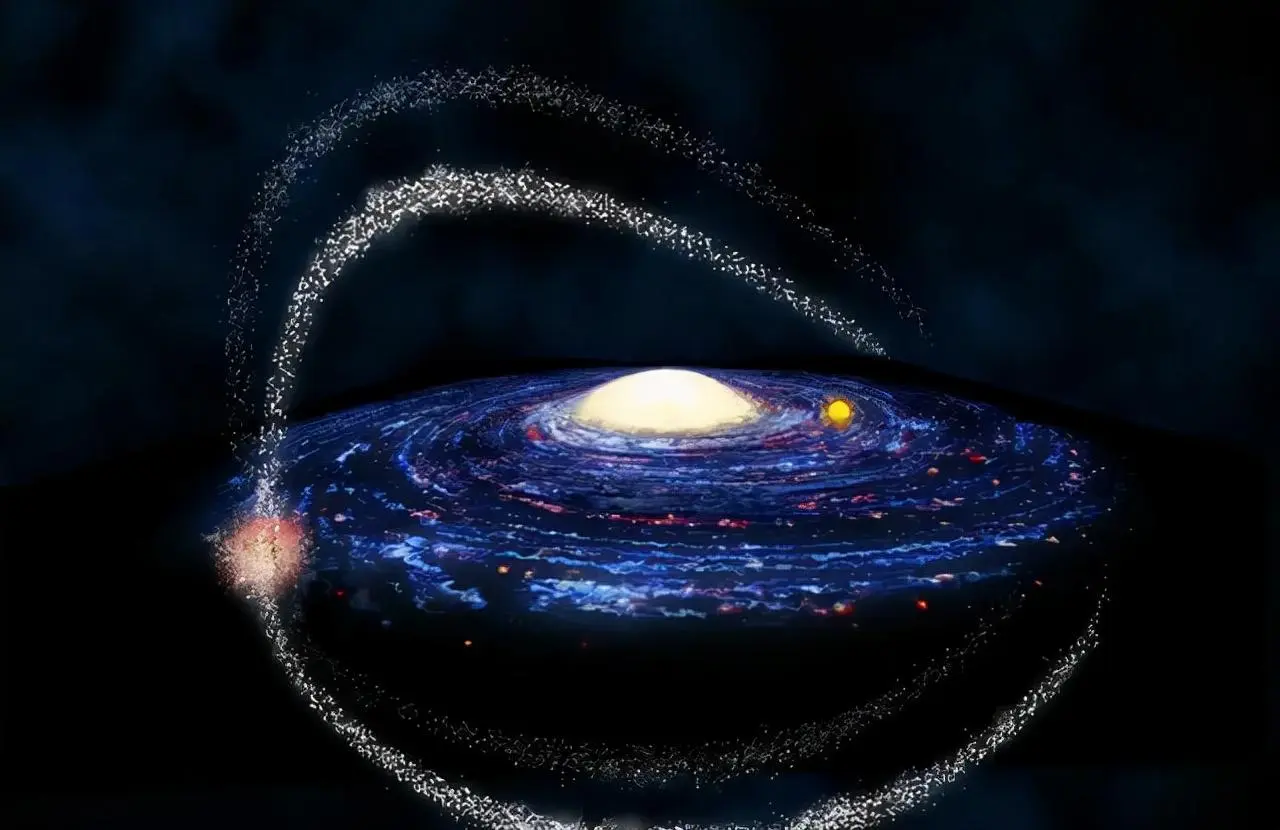

虽然地面互联网已非常发达,但它仅覆盖地球陆地面积的20%、地球表面的5.8%。要真正实现6G的万物互联和随遇接入愿景,还需要借助可以真正全球覆盖的卫星互联网。

应该说,卫星通信网络的互联网化早在2000年之前就已开始,其中,VSAT网络与DVB-S(数字视频广播—卫星)、DVB-RCS(数字视频广播—卫星回传信道)等标准的结合是关键的一环。DVB-S原来是ETSI(欧洲电信标准协会)开发的一套用于卫星数字视频广播的技术标准,包含信源编码以及信道编码和调制。后来,随着卫星信道编码和调制技术的进步,ETSI又先后提出DVB-S2和DVB-S2X标准,其周期恰好也是十年。DVB-RCS是ETSI为了满足卫星宽带通信的发展需要而提出的回传信道标准。DVB-S系列和DVB-RCS标准得到全球VSAT网络设备主流厂商的共同支持,这使得全球VSAT网络有了共同的开放标准,从而为卫星通信网络的IP化和卫星互联网的发展奠定了坚实的基础。

在基于DVB-S系列和DVB-RCS标准的卫星互联网前向信道中,IP数据包采用MPE(多协议封装)进行分段,然后装入到MPEG2-TS(传输流)包中。反向信道的IP数据包可以采用ATM或MPE来分装,然后装入到MPEG2-TS。最初,这类卫星互联网的前向信道速率可达45Mbps,反向信道速率可达2Mbps。随着大容量HTS(高通量卫星)和更高效率信道编码调制技术的推出,前向信道和反向信道速率都得到十倍以上的提升,它们充分满足了消费者宽带接入、移动平台接入、基站中继、内容投递等应用的带宽需求。

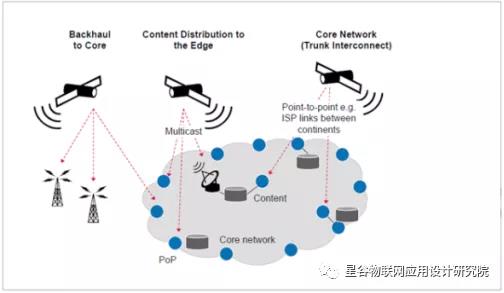

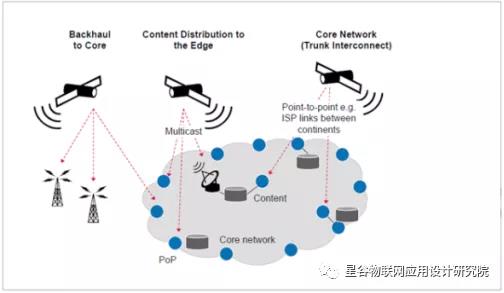

图4卫星互联网的应用场景

目前,卫星互联网主要是以HTS的形式出现,它们共有GEO(高轨)、MEO(中轨)和LEO(低轨)三种形式。其中GEOHTS系统传输时延较长,高纬度地区覆盖能力较弱,但系统结构简单,可以广域覆盖,适合机载通信、海事通信、消费者宽带接入、视频广播和内容投递之类应用;LEOHTS复杂一些,但时延较短,可以实现全球无缝覆盖,适用于基站中继、物联网等低时延类应用;MEOHTS则介于前面两者之间。在GEO卫星方面,北美Viasat公司Viasat-2和Hughes公司Jupiter-2两颗在轨HTS的容量分别达到300Gbps和220Gbps,在建的Viasat-3和Jupiter-3容量将分别达到1Tbps和500Gbps,而传统通信卫星容量只有1Gbps左右。在MEO星座方面,SES公司旗下的O3b目前在轨20颗,主要应用是中继和回传。2017年11月,O3b计划新增30颗卫星。在LEO星座方面,SpaceXLEO星座一马当先,最终计划发射4.2万颗卫星。目前,SpaceX已经通过一箭60星技术完成七次发射,当卫星数量达到800颗就可具备初步的服务能力。值得一提的是,DVB-S系列和DVB-RCS标准主要适用于GEO卫星。对于MEO和LEO卫星,由于信道特性的改变,通常需要更合适的空口标准和协议,但是VSAT网络方面大同小异。

卫星互联网是互联网,尤其是移动互联网的自然延伸。为了促进卫星互联网与5G的融合,ITU、3GPP、SaT5G(卫星5G联盟)和CBA(C波段联盟)等国际标准化组织都在开展相关研究工作。在2019欧洲网络与通信大会(EuCNC2019)上,SaT5G进行了一系列卫星5G演示:

1)利用卫星和地面网络的MEC(移动边缘计算):比特率自适应、链路选择、增强视频流传输;

2)基于卫星组播技术的视频缓存和实况内容分发;

3)基于MEO卫星的航空机载通信;

4)利用混合回传网络和MEC的5G本地内容缓存;

5)卫星网络5G视频演示;

6)面向农村市场和大型集会事件扩展服务的混合5G基站中继。其中,机载通信和农村宽带最具吸引力。

2019年5月,Telesat、英国萨里大学与比利时Newtec联合进行了LEO卫星5G回传测试,往返时延为18-40毫秒,主要应用包括8K流媒体传输、网页浏览和视频通信。这些试验成果表明,卫星互联网与5G已经实现全面的融合。卫星互联网将为互联网和移动互联网展现广阔的发展空间,在普遍服务方面发挥独特作用,让人类所有成员享受上网和信息服务的基本权利。

八、融合星地,汇聚市场

由于经济规模的原因,卫星通信是一个相对封闭的行业。不同卫星通信网络在终端层面很难直接互通。DVB标准的采用改善了卫星通信网络的开放性,但是不同系统相互独立的局面短时很难彻底改变。卫星通信与地面通信网络的发展进程不太同步。卫星互联网启动的时候,5G已经商用。等到6G商用的时候,卫星互联网估计也已经定型。因此,卫星与地面网络的一体化设计只能是个理想。卫星通信网络与地面通信网络的融合应用主要还是通过网关互联,特别是终端聚合来实现。

在即将到来的高中低轨卫星互联网并存以及5G与卫星融合时代,在连接方面,需要通过小尺寸、低功耗、快响应的电调平板天线来在不同频段之间、不同卫星之间和卫星通信与地面通信网络之间进行快速切换,以保持通信连接的畅通无阻。在应用方面,还需要通过移动边缘计算技术来实现路由选择、速率适配、内容存储、数据分析、系统控制等终端应用管理工作。

近年来,电调平板天线商用化水平一直在不断提高。在EuCNC2019(2019欧洲网络与通信大会)上,移动边缘计算已经在SaT5G联盟进行的一系列卫星5G演示中得到应用。

除了电调平板天线和移动边缘计算技术,还需要具有局域或区域覆盖能力的无线网络与卫星通信网络对接,来真正实现随遇接入、无缝覆盖,并分摊用户使用成本。在Saturn公司之前,Tom Choi先创立了低成本、高能效的宽带无线平台Curvalux。Curvalux其使用固定的多波束相控阵天线,与传统LTE基站相比,其功耗降低到原先的1/100,同时提供7倍的吞吐量。

据称,全天候为Curvalux系统供电的100W太阳能电池套件只需200美元。在2019年拉斯维加斯NAB(美国广播电视)展期间,Saturn公司向美国客户展示了Curvalux的技术,距离发射塔800米的智能手机下载速度达到了400Mbps。通过Wi-Fi接入点,从5公里外传输数据速度可达100Mbps。链路预算显示,最远传输可达15公里,甚至30公里。

九、创新方式,拓展市场

面对传统卫星通信市场的发展瓶颈,各大卫星运营商可谓八仙过海,各显神通,积极扩展市场。Intelsat投资于OneWeb,分享市场资源,共同应对频率干扰。现在后来因种种原因,两家公司分道扬镳。SES整合O3b,以拓展MEO HTS市场。Eutelsat建设LEO物联网星座—ELO,以进军卫星物联网市场。Telesat通过Telesat这个LEO HTS星座,进入卫星互联网市场。Inmarsat利用自身GEO卫星和卫星中继通信技术,为一家LEO星座运营商提供全球天候的卫星测控、任务控制和故障查找等资产运行和管理服务。SKY Perfect JSAT高度重视HTS、平流层飞艇、基于LEO的遥感数据传输和AIS(船舶自动识别系统)、电调平板天线等市场机会,来开创新的发展局面。

十、寻求扶持,扩大市场

卫星通信是国家信息基础设施的重要组成部分,它同时隶属于航天产业和信息产业,其战略地位十分突出。在航天产业中,卫星通信的产业化程度最高,其中,商业化发展卫星通信提供了强大的推动力量。尽管如此,政府政策上的扶持也是极为重要的因素。以SpaceX为例,今天它在卫星制造和发射的一马当先与其发展过程中美国政府在资金、技术、人才、设施等方面的支持是分不开的。

2008年,美国NASA宣布SpaceX获得由猎鹰号发射的IDIQ合同,自此,SpaceX成为全球仅有的承担国家航天发射任务的私营企业。2015年,美国国防部授予SpaceX军用卫星发射许可证书,并将某些军用发射场和基地提供给SpaceX用于发射猎鹰火箭。美国军方鼓励退役军人在保密前提下,转换角色,重新进入企业,承担咨询或研制任务,以此促进人才的流动,为提升企业的实力提供人才保证。SpaceX军负责政府销售的副总裁曾是美国空军官员。

在火箭发动机技术上,美国NASA向SpaceX派驻技术人员并转让专利,开放阿波罗计划的部分技术,提供火箭发动机试车测试台,帮助SpaceX发展猎鹰火箭关键技术,并开放风动实验设施,以充分利用。2020年3月13日,美国FCC向SpaceX开放总价值160亿美元的农村宽带业务补贴资金竞争机会。历史上,ViaSat就曾获得过类似的农村宽带业务补贴资金支持。可见,SpaceX、ViaSat的成功都不是一种偶然,获得充分的市场哺育是它们取得成功的关键因素。

当前,我国正处于卫星互联网建设、卫星通信产业化和国际化发展的关键时期。我国卫星通信产业面临卫星和地面设备技术相对落后以及市场受限双重困境,而后者尤为严重。我们知道,对于传统卫星通信市场而言,最大的需求来自于卫星电视直播。截止2018年底,全球卫星行业总产值为2774亿美元(美国占43%),其中通信为主的卫星服务业为1265亿美元,卫星直播电视为942亿美元,可见其地位之高。

而我国卫星直播电视还处于公益服务阶段,不仅没有商业收入,而且每年国家还需要提供财政资助。对于新兴的卫星互联网市场而言,最大需求来自于消费者宽带接入。在国家宽带普遍服务计划中,上千亿的资金基本上都用于地面光纤和移动通信系统的建设,目前98%的行政村都实现了光纤和移动通信网络连接。

目前,我国卫星直播电视家庭用户数已达1.4亿,商业化运营市场潜力巨大,且各地开展区域卫星直播电视的意愿也非常强烈。我国2%的行政没有通宽带,其比例虽然很小,但家庭用户总数依然非常可观。如果这个两个市场能同时开放,无疑成为我国卫星通信产业化发展的双翼。

十一、结束语

互联网、移动互联网和卫星互联网的发展历程是人类信息通信应用不断丰富、活动范围不断扩大的过程,或者说是从固定到移动、从地面到海空、从网络到信息、从应用到智能不断升华的过程。其中,互联网实现了三网融合,移动网络基本实现了随遇接入和万物互联,卫星互联网实现了空天地海全球覆盖。如果说卫星互联网和5G的融合还仅仅停留在通信范围,那么在即将到来的6G中,卫星互联网、卫星导航、卫星遥感都将会大显身手。

技术应用、商业模式、产业政策和市场需求都是卫星通信产业发展的强大动力,其中市场需求具有决定性的影响。卫星通信产业的持续发展,需要卫星制造商和运营商在网络容量、通信成本、系统智能、星地融合、模式创新、政策扶持等方面同时发力,以做大市场规模,实现良性循环发展。

目前,我国卫星通信产业最大的瓶颈在市场受限。市场受限的主要原因是卫星直播电视和消费者宽带接入两个主体市场未能充分发育。

在信息网络天地一体化时代,互联网、移动互联网、卫星互联网以及卫星导航和卫星遥感的全面发展和相互融合才能构建完整的国家信息基础设施,才能真正实现网络强国和航天强国,这正是我国开展天地一体化信息网络重大工程建设,并在新基建中启动卫星互联网建设的意义所在。就卫星直播电视市场而言,主要问题在于地面有线电视和卫星直播电视之间的利益平衡。从信息服务产业的客观规律看,IPTV、OTT TV取代地面有线电视将是必然的结果。而卫星直播电视由于具有信息传播的广域性、等时性、高效性、可靠性,本将可以长期存在下去。

值得注意的是,互联网和移动互联网之所以蓬勃发展、深入人心,主要得益于技术、网络和市场等方面的开放性。在未来的天地一体信息基础设施中,卫星互联网以及卫星导航和卫星遥感能有多大规模的发展同样依赖于技术、网络和市场方面的开放性。就消费者宽带接入市场而言,主要问题在于地面光纤传输和卫星传输的成本效益权衡。地面光纤传输的成本是线性增长的,用户越是遥远、分散,成本越高,而卫星传输与距离无关,广域覆盖、远程通信是其天然的优势。

因此,我国卫星通信行业需要突破卫星直播电视和消费者宽带接入的政策壁垒,才能将国内市场做大、做强,进而才能有资格参与竞争更为激烈的国际市场的角逐,这是6G时代卫星通信行业不可回避的生存法则。

十二、星谷研究院

新型研发机构的起源、定义、类型和特点

(一)新型研发机构的起源

国内新型研发机构起源于 21 世纪初期的深圳、广州等地区,其产生过程存在一定现实背景,包括解决市场对科技成果的需求不断增加、成果研发主体和应用主体协调与匹配不足、存量科技资源与市场无法自动进行对接等现实问题,因此,需要在科技体系内构建一类新形式的组织机构。随着投入主体、组织模式和运行机制等各方面的不断演化发展,人们逐渐意识到新型研发机构在技术创新、科技成果转化和人才聚集等方面所具有的重要功能。目前,全国各种形态的新型研发机构呈快速增长的发展态势,正逐渐发展成为区域产业转型升级的新引擎,以及推动科技体制机制创新的试验田;此类新型研发机构的典型代表包括北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心、北京智源人工智能研究院、上海紫竹新兴产业技术研究院、深圳华大基因研究院、江苏(昆山)工业技术研究院、中石化重庆页岩气产业技术研究院等。

(二)新型研发机构的定义

为深入实施国家创新驱动发展战略,推动新型研发机构健康有序发展,国家科学技术部2019 年印发的《关于促进新型研发机构发展的指导意见》中对新型研发机构给出了权威定义:新型研发机构是聚焦科技创新需求,主要从事科学研究技术创新和研发服务,投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化的独立法人机构,可依法注册为科技类民办非企业单位(社会服务机构)、事业单位和企业。可以看出,新型研发机构的定位首先是开放、合作的载体和平台,能够有效整合资本、技术、人才及市场等创新资源,为传统科研院所、高校及项目团队等创新主体与资本市场牵线搭桥 ;其次,新型研发机构需要有产业链整合能力,不仅仅聚焦于专利、软件著作权、技术秘密及电路布局设计等技术成果,更要注重产业、资本与市场的互动,实现创新要素的全方位对接。

(三)新型研发机构的类型

从主导发起者的角度进行划分,新型研发机构最常见的组建模式有 3 种:一是院校与政府共建型,即一个或多个高校、科研院所与政府共建类似创新院类型的新型研发机构,这是目前最主要的类型 ;二是院校与企业共建型,一个或多个高校、科研院所与企业共建类似联盟和实验室性质的新型研发机构,这种类型数量最少 ;三是企业自建型,企业或其他单位自行筹建的企业类型新型研发机构,这种类型的研发机构数量居中。以单位性质区分,新型研发机构主要可以分为事业单位、企业形式和民办非企业,其中事业单位形式主要指由科研机构、高校、地方政府等主导设立的创新院类型事业单位,但采用全新的管理和运行机制,如北京量子信息科学研究院、北京脑科学中心等单位;民办非企业类型主要指以民办非企业身份在当地民政部门登记注册,采用市场化运作,自主经营,自负盈亏 ;企业类型指采用完全市场化的股份公司制运作,没有编制和事业单位经费支持。

(四)新型研发机构的特点

2019 年,科技部印发的《关于促进新型研发机构发展的指导意见》中对新型研发机构的设立条件进行了明确界定,包括 :法人资格、业务范畴、设施条件、人才队伍及经费来源等。创新院的发起者需要具备独立法人资格,拥有健全完善的内控制度 ;从事学科基础研究、应用基础研究,产业共性关键技术研发、科技成果转移转化,以及研发服务等业务;在项目研发、试验、服务等方面拥有必需设施 ;项目团队结构合理稳定、研发能力较强 ;经费来源相对稳定,主要包括出资方投入,技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询收入,政府购买服务收入,以及承接科研项目获得的经费等。同时,新型研发机构的核心在于市场化运作,普遍采用合同制、匿薪制、动态考核、末位淘汰等管理制度,自主面向社会公开招聘人员,建立与创新能力和创新绩效相匹配的收入分配机制。

研究院的组建多为“政府搭台、科研院所牵头、高等院校参与”形式,创立之初便旗帜鲜明地表示要以国家发展战略需求为根本出发点,服务于行业或区域重大技术发展需要,立志围绕科学技术尖端领域的前瞻性问题,以及涉及国计民生的重大公益性问题,集聚一流的创新团队,形成一流的创新氛围,产出一流的创新成果,培养一流的创新人才。从2017年开始,北京市积极搭建关键技术创新平台,组建由顶尖人才领衔的项目技术团队,鼓励和支持科学家勇闯科技前沿“无人区”,相继组建了北京脑科学与类脑研究中心、北京智源人工智能研究院等研究机构。北京脑科学与类脑研究中心作为北京市重点推进建设的新型研发机构之一,将重点围绕共性技术平台和资源库建设、认知障碍相关重大疾病、类脑计算与脑机智能、儿童青少年脑智发育、脑认知原理解析等 5 方面开展攻关,力争在脑科学与类脑科学研究领域实现前沿技术突破;北京智源人工智能研究院将按照国家新一代人工智能发展规划总体部署,支持科学家探索人工智能科技前沿,推动人工智能理论、方法、工具、系统等方面取得变革性、颠覆性突破,引领人工智能学科前沿和技术创新方向,支撑人工智能产业发展,促进人工智能深度应用 ;除此之外,还有北京量子信息科学研究院等其他新型研发机构。

星谷物联网应用设计研究院

卫星监控监测,物联网传感技术,技术进口应用及设计研究,卫星产业特色小镇建设开发,产业园经营开发管理,会议及展览服务,专业设计服务与咨询。

天广卫星电视

互联互通平台建设成为实现涵盖媒体运营、卫星通信、卫星宽带互联网;支持”一云多屏,多屏互动”的传播;融合移动网络与电视特征为一体的多终端、立体化传播窗口,是新形态的全媒体播出机构。

乌兰察布星谷卫星产业园有限公司

乌兰察布星谷卫星产业园有限公司

公众号